1.

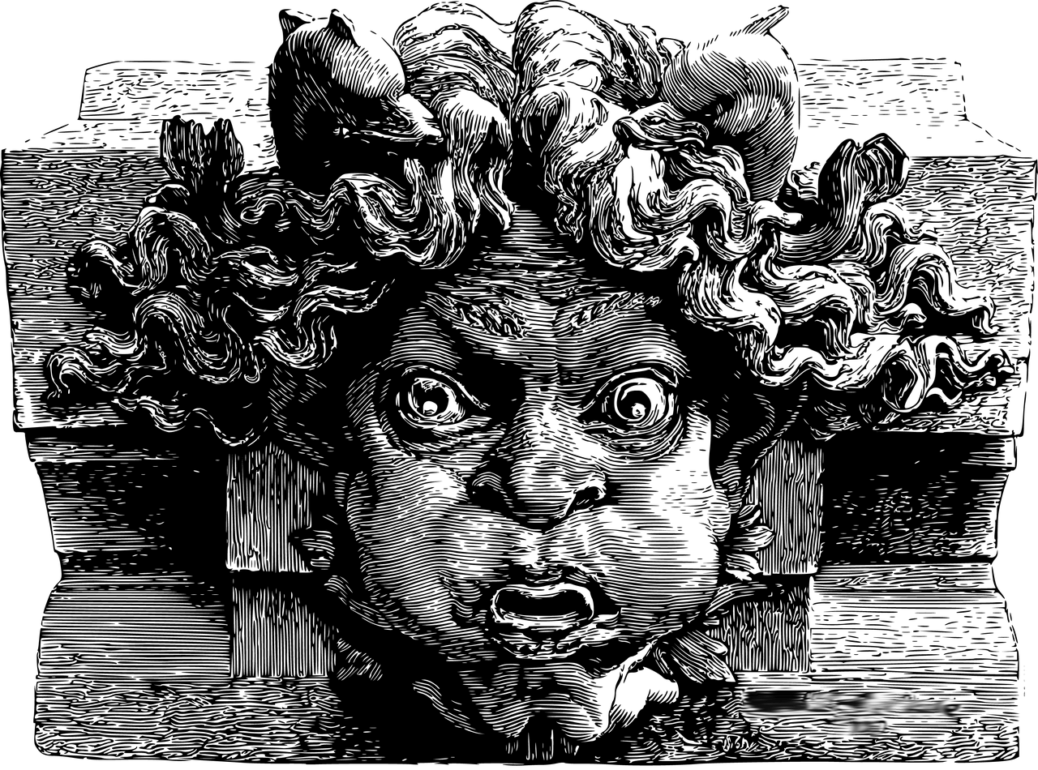

Я — урод. Рост у меня, как у двенадцатилетнего ребёнка, глаза — косы, уши оттопырены, губы узки. Правда, нос у меня аккуратный, но на фоне всего моего несовершенства он один не может справиться с жестоким приговором Природы, заставившим меня отбывать наказание за чьи-то страшные грехи.

В утробе матери я был так напуган, что мои мутно-зелёные глаза сошлись вместе и на всю жизнь застыли выражением страха.

Я представляю себе, как это произошло.

У нас нет телевизора, ибо, по мнению отца, он развращает, делает человека ленивым и бездумным. Поэтому культурную программу наших вечеров осуществляет отец. Ему не нужны оппоненты, ему нужны слушатели. Отец читает нам вслух местную газету. Выбирает сообщения о трагедиях и несчастьях. Смакуя, по несколько раз, повторяет цифры детской смертности и умирающих от голода, цифры убийств и похищений, тычет пальцем в фотографии страдальцев. Вывалив на нас то, что, по его мнению, нам нужно знать, он начинает вещать. Это гвоздь программы. С восторгом рисует перед матерью красочные картины человеческой гибели вообще и отдельных людей в частности. Высоким слогом рассуждает о бренности и бессмысленности жизни.

Наслаждается он не только собственными словами, но и производимым эффектом.

Вижу лицо матери, когда отец говорит о том, как у кого-то вырывают конечности, с кого-то сдирают кожу, кого-то вздёргивают на виселицу, кто-то гниёт изнутри. В расширенных зрачках застыл ужас. И недоумеваю, почему она терпит, почему слушает всю эту ахинею? И вообще почему живёт с отцом, если он возбуждает в ней ужас?

Одна из тайн, которую мне предстоит открыть в течение моей жизни.

Могу предположить, что происходило в подобные моменты в её утробе, когда в ней зародился я.

Не уродом, я должен бы родиться красивым, потому что мать красива, высока, стройна, и отец красив и могуч.

Вижу процесс превращения красавца, которым я был задуман, в урода.

Я — головастик в материнской утробе. Из материнской утробы слышу голос отца и ощущаю, как с первыми словами о муках, предшествующих смерти, и о самой смерти мать напрягается, как пытается сопротивляться отцовскому голосу — не слышать того, что он вещает, она хочет защитить меня. Но она не может оглохнуть на то время, когда он говорит. И не может сбежать на улицу. От его слов начинается в матери дрожь. И меня сотрясает вибрация. Материнская утроба съёживается, скукоживается, не давая мне возможности расти — беспомощно бьюсь я о тесные стенки напрягшейся матки. Теперь это не матка, созидающая меня, это — камера с умерщвлённой страхом материей, в которой не могут развиться родительские совершенства, через которую не может проникнуть в меня даже самая необходимая пища. Не мать, спазм, обрывающий жизнь её собственную и мою в её утробе.

Но я бьюсь за себя, за свою жизнь. Я хочу появиться на свет, в любом виде, пусть — уродом. И, вопреки убийце-отцу, вырываюсь из клетки, из тисков, я рождаюсь, готовый кусаться, беззубым ртом рвать куски от пирога жизни. И я рву. Я прожорлив. Я высасываю мать полностью, из обеих грудей за одну кормёжку, и ору, требуя ещё и ещё еды. Мне должны воздать за всё, чего я был лишён в материнской утробе!

Я ещё не знаю, что я — урод, и потому веду себя как желанный ребёнок, я ору и привлекаю к себе внимание.

Но очень скоро начинаю понимать, когда и чего мне ждать от жизни.

Имя матери — Роза, имя отца — Филипп, моё — Роберт.

Звучит ежедневно очень тихое: «Филипп ушёл, иди ко мне, Робби», и я сразу оказываюсь на руках у матери.

Я расту только тогда, когда отца нет дома, потому что на это время мать выходит из столбняка и все свои чувства и задавленные способности выплёскивает на меня. Она поёт мне, рассказывает быстрой скороговоркой о зверушках и волшебных островах, она кормит и ласкает меня — гладит мои жидкие волосы. И под её руками, под её голосом, под её любовью, как под солнечными лучами, я расту. До мгновения возвращения отца. Как только он поворачивает ключ в замке, мы оба перестаём жить.

С каждым днём своей жизни я приобретаю опыт: при отце нельзя смеяться, при отце нельзя двигаться, при отце нельзя кричать и даже дышать. И я учусь с его приходом замирать, как замирает моя мать.

Можно бы предположить, что отец мой — обыкновенный сумасшедший, но как же тогда около двадцати лет он работает в одном из крупнейших банков нашего города, где требуются от него чёткость, понимание чужой психологии и где никто не потерпел бы от него психической неуравновешенности? Как же тогда он может нести на себе ответственность за все проблемы в нашем доме и разрешать их? Он запрещает матери работать и является единственным нашим кормильцем. Сам покупает нам еду и одежду. Он составляет материн распорядок дня, например, велит ей гулять. Так заведено было до дня моего рождения. И так им задумано быть до смерти.

Что раскрывает это его стремление во всём подчинить нас с матерью себе, сделать нас зависимыми от него в каждом нашем шаге: психическое нездоровье или жажду власти? Почему он хочет, чтобы мы кормились из его рук, как домашние животные?

2.

Несмотря на террор отца и материн страх перед отцом, с моим рождением у матери появились свои сферы жизни. Видимо, я придал ей силы на робкие проявления собственного «я». Втайне от отца она поступила на работу: стала разносить почту. «Гуляем» мы теперь вместе с газетами и письмами, высокой горой возвышающимися в моей коляске.

Две тайны есть теперь у матери от отца. Одна — ежедневная трёхчасовая работа. Вторая — Елизабет.

Елизабет — тощее глазастое существо, убогое, как и я. Только её уродство не в глазах, глаза у неё просто-таки замечательные, а в горбе: острый горб клювом пеликана торчит на её спине!

Не знаю истории знакомства, в школе ли они с мамой учились вместе или встретились на почте, но отношения их — полное доверие друг к другу и полное взаимопонимание, когда достаточно одной фразы вместо долгого разговора.

Так, часто Елизабет певуче говорит: «Роза, кто-то из нас доживёт до его шестнадцатилетия!» Я не понимаю, зачем она, как попка, из раза в раз повторяет эту фразу. Но каждый раз сразу же после этой фразы Елизабет у матери меняется лицо: ужас сменяется спокойствием, и даже появляется несмелая улыбка.

Я вообще не понимаю их птичьего языка, их разговоров, но зато понимаю чаепития с тонкими хрустящими печеньями — Елизабет сама печёт их.

Инвалидной пенсии ей едва хватает на квартиру-студию и еду: питается она очень скромно, и ничего лишнего в её доме нет. Но у неё есть большие траты.

Во-первых, она очень любит красиво одеваться. Следит за модой и даже почту разносит в модной одежде.

Вторая страсть Елизабет — театры.

Заработанные на почте деньги все целиком она тратит на наряды и на театры.

Театры недоступны для матери, но Елизабет добросовестно в лицах пересказывает нам спектакли от начала до конца. Память у неё превосходная. А может быть, она ходит на каждый спектакль по нескольку раз, чтобы запомнить его от слова до слова? Так или иначе в студии Елизабет звучат точные строки Шекспира и Лопе де Вега, Пристли и Уитмена.

Елизабет — актриса! И моя мать — актриса тоже. Они устраивают представления. Я, единственный их зритель, сначала взираю на эти «show» из коляски, потом — с детского стула для еды, который Елизабет специально для меня купила, и наконец — с её тахты, из «партера», как она говорит. Они поют в два голоса, танцуют под свои песни, разыгрывают сцены. Мама — «она», Елизабет — «он».

Но, несмотря на то, что Елизабет — «он», она одевается женщиной и в ниспадающих до полу одеждах становится красавицей. Румянец на щеках, светящиеся умом и страстью глаза, грация… Я начисто забываю о её горбе, о её истощённости и одиночестве.

Казалось бы, какая малость — сорок минут классики и любви ежедневно, но эти сорок минут, даруемые мне двумя прекрасными женщинами, — мои главные университеты. Если бы их не было в течение четырнадцати лет моей жизни, не было бы меня живого, пророс бы я весь злобой и сожрал бы злобой сам себя, так старалась чёрная сила, явившаяся в мою жизнь вместе со звездой, зародившей меня, меня уничтожить.

При встрече и при расставании мать и Елизабет молятся за меня и за тот праздник, который у них получается каждый будний день, а вернее, который они рождают своим талантом.

Бог для них — четвёртый участник их праздника. «Бог всё видит, — часто повторяют они мне. — Бог поможет тебе всегда!»

Отец ни во что не верит, а если бы верил, то верил бы в Дьявола, а не в Бога, ибо он считает: правят бал жизни смерть и зло. О чём он ни заговаривает, как-то всё сводится к смерти и к злу. Он убеждён, что ни из какой трагической ситуации не может быть выхода счастливого, что цветение, радость мгновенны, а суть жизни — разрушение, гниение и разложение. Он часто рассуждает об экскрементах. «Разве ни о чём не говорит тебе, Роза, запах? Человек внутри вонюч, потому что в нём куча гниющей пищи. И органы зачастую в нём гниют. Он всегда набит экскрементами до глотки. Пакостен акт между мужчиной и женщиной, не эстетичен. Пакостен акт извержения экскрементов. Какую оболочку ни имей, человек внутри отвратителен. Рассуди сама: съел человек, может быть, и хороший продукт, и сам же превратил его в вонючее говно».

Отец не делает пауз между своими пассажами, и они сливаются в один массированный удар, обрушивающийся на мать, вызывающий у неё паралич всех органов.

Мать не возражает отцу. Она всегда перед ним молчит.

Когда я немного подрос, я мог бы уже вступить с ним в спор и бросить ему в физиономию аргументы о том, что не только говно есть в человеке, в человеке созидается песня, и спектакль, и новый человек, и многое-многое другое, прекрасное, чего я уже коснулся благодаря Елизабет и матери. Но я, чуть только подрос, понял: один раз вступлю в спор с отцом и потом не соберу своих мелких костей, а то и лишусь пусть косых, но всё-таки зорких глаз! Я воспринял опыт матери. Молчание — путь к сохранению тех ресурсов, которые ещё живы в нас вопреки ежедневным пыткам, производимым над нами отцом.

Мать, натура впечатлительная, передала мне свою ранимость. Голыми нервами, как и она, воспринимаю я и дух искусства, к которому возводит нас с матерью Елизабет, и ассортимент сточной канавы, в которую ежедневно спускает нас с матерью отец.

3.

Елизабет и отец — два полюса моей жизни.

Есть ещё в моей жизни Эндрю. Он не может жить без меня, как и я без него.

Эндрю учится со мной с первого класса в public school.

Не раз я задавал ему вопрос, почему его отец, богатейший человек нашего города, отдал сына не в частную, а в государственную школу? Эндрю ухмыляется и не отвечает, предоставляя решить эту задачку мне самому.

История наших отношений такова. В семь лет переступил я порог школы. За первый урок не успел оглядеться и разобраться, с кем свела меня судьба: слушал учителя, который рассказывал о том, как началась наша страна. На перемене ребята окружили учителя, а ко мне подошёл Эндрю. Какое-то количество времени постоял передо мной покачиваясь, разглядывая меня с нескрываемым удивлением. «Это то, что мне надо», — сказал он хмыкнув и вдруг, со всего маха, ударил меня по лицу. Я был мал и лёгок и отлетел к столу. Ударился головой, потерял сознание. Мгновение, и я снова стою перед ним: Эндрю встряхнул меня со всей своей силой и поставил перед собой. Ни учитель, ни ребята не заметили того, что я был без сознания.

Мамино «Бог всё видит, Бог поможет тебе» сильно пошатнулось для меня в тот момент, ибо Бог наверняка не увидел моего полёта к столу и не только не помог, а довольной обаятельной улыбкой Эндрю ознаменовал начало моих мук.

Эндрю превратил моё школьное десятилетие в ад, а вместе с тем приручил меня, как приручает к себе хозяин свою собачонку. Собачонке и в голову не приходит возражать против жестокостей, обрушивающихся на неё, она лишь жалобно поскуливает, когда ей особенно больно.

Они похожи — мой отец и Эндрю.

Нет, Эндрю не произносит монологов о смерти, грязи, об обречённости человека, наоборот, считает, что жизнь — сказка с хорошим концом, и всё в его жизни будет получаться наилучшим образом, но суть Эндрю и отца одна и та же: и тот и другой уверены, что имеют право на чужую жизнь, и тот и другой любят кормить зависимых от них людей из своих рук. И касается это не только хлеба насущного, когда Эндрю берёт мне те же ланчи и обеды, что и себе, не спрашивая, люблю ли я гамбургеры и пиццы, но и всех сторон жизни. Так он заставляет меня «кушать» его увлечение хоккеем и картами — того и другого я терпеть не могу, задерживает меня после уроков, требуя моего присутствия на его тренировках и на картёжных матчах: я обязан подносить ему и его партнерам напитки и сласти. Приходится наши чаепития с матерью и Елизабет откладывать на попозже, что грозит опозданием домой, к возвращению отца.

Эндрю способен и защитить меня. Так, однажды он спас меня от мальчишек, дразнивших и швырявших меня от одного к другому и об пол, как мяч. В одну секунду со всей своей злостью, на какую только способен, он раскидал их, за что я ему по гроб жизни благодарен, ибо не остаться мне живым под беспощадностью амбалов. Но я не заблуждаюсь, нет, я понимаю, защищает он меня как свою собственность, которой, он боится, может быть нанесён ущерб. Защищает он меня, чтобы самому, единолично, распоряжаться мною: дразнить, бить и использовать на полную катушку.

Эндрю любит елейным тоном приказывать мне дёрнуть ту или иную девочку за волосы или подложить ей в сумку огрызок яблока… Он мастак на выдумки пакостей. И громче всех в классе хохочет, когда меня перед всеми спрашивает учитель, зачем я «это» сделал.

Может быть, и в самом деле Бог всё-таки есть, и именно Он уберегает меня от расправы отца со мной, — почему-то учитель никогда не жалуется на меня родителям.

Кто знает, иногда мне кажется, наш маленький жалкий учитель, не умеющий быть грозным и постоять сам за себя, жалеет меня, прозревая мою судьбу изгоя. Больше того, мне кажется, он догадывается о том, кто главный творец и вдохновитель всех пакостей. Да, словами учитель высказывает своё недовольство мною, но в его глазах я не вижу осуждения.

Несмотря на свой жалкий вид, для меня учитель не жалкий. Он очень много знает и умеет рассказать нам о том, что знает. Неуправляемые в обычное время, мы застываем в тех позах, в которых нас застаёт начало его рассказа. О президентах, дельфинах, войне Севера и Юга…, неважно, о чём рассказывает мистер Беркли, мы глотаем его вдохновенные слова с жадностью голодающих и запоминаем на всю жизнь, так сочетаются они в нерасторжимости и таким ярким получается любой его рассказ!

Эндрю тоже слушает учителя, я знаю это, хотя и делает вид, что не слушает: постукивает карандашом о стол или рисует корабли с самолётами. А делает он вид, что не слушает потому, что ощущает себя и хочет, чтобы все ощущали его, самым главным во Вселенной.

Эндрю сразу стал красив. Не просто красив — ослепителен. Всё, чем обделила Природа меня, она подарила ему. Ресницы длинны и чёрны, глаза имеют необыкновенную форму, создающую даже без усилия их носителя выражение кротости и удивления перед жизнью. Так же самостоятельны на лице губы, они всегда чуть улыбаются и имеют выражение добродушия. Эндрю высок и широкоплеч, как мой отец, и осанка у него — полководца, короля.

Зачем я часто и так подробно копаюсь в прекрасных чертах его, зачем мучаю себя перебирая их? Может, интуитивно хочу примерить их на себя, себя вообразить красивым?

Если бы в моей жизни были только отец и Эндрю, я погиб бы очень быстро. Согласованными действиями они добили бы меня — доделали бы то, чего не доделал отец, когда я был в утробе матери.

Но в моей жизни есть мама, Елизабет и мистер Беркли, который из года в год рассказывает нам историю страны (эксперимент школы ― лишь один учитель идёт с нами из класса в класс). И потому я, лишённый красивой оболочки, обаяния, а значит, и симпатии к себе людей, а значит, и возможности сделать карьеру, ибо уроды сделать карьеру не могут, стал прорастать внутрь.

Началось всё с отгадывания загадок.

Загадка Елизабет.

Почему она, калека, — счастлива? Почему так добра? Во мне, в тёмной глуби, порой, когда Эндрю бьёт или унижает меня или когда отец мучает нас с мамой, рождается злоба, разрастается внутри и, я чувствую, пожирает меня, но она тает, как только я оказываюсь рядом с Елизабет. Я вслушиваюсь в её слова и вглядываюсь в её лицо — ни тени игры, она — естественно добра и естественно счастлива.

Загадка Эндрю.

Лучше, чем кто-либо другой, я знаю этого человека. И не понимаю, как могут уживаться необыкновенная внешняя красота и порочная внутренняя суть, как могла Природа создать подобное несоответствие?

Во всём Эндрю непорядочен.

С десяти лет он интересуется девочками. Подходит к той или иной всегда вместе со мной. Он не говорит словами «Посмотри, какой урод Роберт и какой я, на его фоне, красавец», но он говорит это всем своим видом. Слова его для всех девочек — одинаковы: «Я обожаю тебя». И жест для всех один и тот же: холёной ладонью с длинными пальцами он поглаживает девочку по щеке, тут же, под его ладонью, пунцовеющей. Где он научился этому жесту? Из фильмов выудил правила «хорошего тона» — как вести себя с женским полом, или дома брал уроки, у отца, но стереотипные эти «правила», совсем немного подкорректированные, работают безотказно.

Эндрю — десять-двенадцать лет. Ему нравится приезжать в школу на роскошном, очень дорогом велосипеде и после уроков носиться на бешеной скорости вокруг школы перед девчонками с замутнёнными взглядами. Меня он заставляет стеречь его дорогущий ранец с дорогущими калькулятором и вокманом и следить за выражением лиц. Девочек — семь, разных «сортов», как говорит он: китаянка, креолка, гаитянка, американки. Они бегут в распахнутых куртках, не обращая внимания на ледяной ветер, за угол школы, навстречу ему, летящему к ним птицей на велосипеде. А он, завидев их, разворачивается и уносится от них прочь, назад. На мгновение они останавливаются и тоже поворачивают назад, и снова несутся навстречу ему, мечтая заглянуть ему в глаза, даже если придётся для этого кинуться грудью на его велосипед. Вот-вот он вылетит из-за угла школы. И он вылетает, а увидев девочек, картинно тормозит, как коня, «стреноживая» и вздёргивая на дыбы велосипед – вскидывая вверх переднее колесо, разворачивается и опять уносится от них.

Так повторяется много раз. Раскрасневшийся, с нарядной своей улыбкой на устах, несётся он на велосипеде, а семь девочек несутся ему навстречу.

Когда я осознал, что я — урод, вопрос встал: жить или умереть.

То, что я — урод, я понял благодаря Эндрю: он показывал меня как экзотическое чудище своим родителям и знакомым, не скупясь на комментарии, фиксирующие их внимание на моём уродстве. И, не будь мамы и Елизабет, весьма вероятно, в пылу отчаяния я и сделал бы что-нибудь над собой. Причинить им боль, зная, что они живут мною, я не смог. Но своё место в обществе я увидел и с той минуты, как увидел, постоянно решаю для себя вопрос: как жить на свете уроду?

Люди резко делятся на участников жизни и наблюдателей. На меня смотреть невозможно. Мне заказано быть участником. А для того, чтобы быть наблюдателем, у меня есть всё — зоркое зрение и острый слух.

Человек всегда должен делать выбор. У меня, казалось бы, выбора нет. Самой природой, самой судьбой мне предназначено быть лишь наблюдателем, что значит — жить чужими жизнями, переживая чужие проблемы как собственные, испытывая, чувствуя то, что испытывают, чувствуют те, за кем я наблюдаю.

И я вынужден наблюдать за жизнью Эндрю. Наблюдать и таить свои чувства при себе. Никогда я не сказал ему «Ты — себялюбивый эгоцентрик», никогда не показал ему, как и отцу, своего к нему истинного отношения.

И уйти от него я не могу. Не только потому, что он избил бы меня за ослушание, размазал бы по асфальту или паркету. И не только потому, что однажды он спас меня от мальчишек. Я не могу уйти от него потому, что он позволяет мне, уроду, жить жизнью красивого человека, баловня судьбы, дарит мне иллюзию моего участия в жизни.

Неважно, что в отрочестве не я, а он играл с девочками, влюблёнными в него, а сейчас близок по очереди с каждой. Это благодаря ему я знаю, как вершится жизнь у полноценных людей. Благодаря ему и моему воображению, которое способно работать в полную силу и даровать мне прозрение, я имею возможность испытывать всё, что испытывает Эндрю, проигрывать то, что переживает он.

Это я блестяще играю в хоккей. Это я пользуюсь успехом у женщин: вхожу в зал ресторана пружинистой походкой, и все женщины мира поворачиваются ко мне и смотрят на меня. Это я, небрежно откинувшись на спинку удобного кресла, веду дорогущий автомобиль, наслаждаясь музыкой и мелькающими за окном картинами. Это я еду в дорогущем купе на богатейший курорт мира и купаюсь в голубом тёплом море Флориды. Кстати, в поездках на курорт я участвую. В самом деле я еду на курорт.

Но еду не как господин, не как человек, а как комнатная собачонка, над которой Эндрю смеётся и которую может в любой момент утопить. Еду как его служанка и как урод, с необыкновенной силой подчёркивающий красоту своего хозяина.

Да, я пытаюсь разгадать заданные мне жизнью загадки. Мне очень важно отгадать их, ибо очень рано я начал жить двумя жизнями.

Одна — отец, Эндрю, череда школьных лет, сначала с мистером Беркли, а потом с букетом безликих преподавателей, не оставивших никакого следа в моей жизни, с тусклой работой, сделавшей из меня автомат: «Plastic or paper?»

Другая, главная жизнь — во мне. И эта жизнь целиком зависит от того, разгадаю я или не разгадаю загадок, заданных мне жизнью?

4.

Я так и думал: мать погибнет во время одной из пыток, устроенных ей отцом.

У нас нет телевизора. Сам ― дьявол, отец не принимает дьявольского начала большинства телевизионных фильмов — насилия, убийства, мещанства. Он предпочитает развлекать и воспитывать нас без помощи телевизора.

Мы с матерью — его жертвы.

И сегодня отец как всегда сразу после ужина отложил газету и начал:

— А знаешь ли ты, Роза, зачем крадут детей и что с ними делают? У них изымают мозг и изымают глазную жидкость. Говорят, их смерть мучительна…

Мать не вскрикнула, не подняла, в защиту, руки — спастись от острых лезвий отцовского взгляда, не заткнула уши — спастись от жутких слов его, она обмякла на стуле, и голова её, с пушистыми волосами, неживым предметом скатилась на плечо.

Я не вскрикнул «мама!». Мы с ней оба научились жить внутри, в себе, и слова, у других срывающиеся с языка незамедлительно, в ту минуту как рождены, мы с ней проговариваем про себя, и чувства, у других проявляющиеся на лицах сразу, как только рождены, у нас с матерью бушуют внутри, никак не отражаясь на лицах.

Сразу ли я понял, что произошло?

Да. Потому что я ждал этого. Потому что я знал, сколько в маме, как и во мне, скопилось горячей боли, разлилось горячей крови по груди, и рано или поздно боль и горячая кровь, не имеющие возможности выплеснуться, должны были уничтожить её изнутри. Для неё, измученной, только смерть могла явиться выходом — избавлением. Сорока минут с Елизабет ей не хватало для восстановления душевных сил. А уйти от отца мать никогда не осмелилась бы, как я не смею уйти от Эндрю.

Чего больше сейчас во мне — жалости к матери, ужаса перед собственным грядущим одиночеством или радости от того, что мамины муки наконец кончились, что мама наконец переходит в сферу, не доступную отцу?

Закричал отец. Нетерпеливо, резко:

— Ты слышишь меня, Роза? Отвечай, ты слышишь меня?

Он часто кричит так. Он требует от мамы ответа и, если она не отвечает, бьёт её.

Он встал, и мне показалось, что и сейчас ударит её. Но он обеими руками попытался определить её лицо на место. Так нежно держал он мамино лицо, что я впервые задумался: а что я знаю об отношениях моих родителей? Может быть, когда они оставались одни, отец совсем по-другому относился к маме, и она терпела все пытки ради той толики нежности, которую получала от него в добрые минуты?!

Он отпустил её лицо, и снова голова беспомощно упала на плечо. От этого движения мама поползла со стула. Отец подхватил её на руки и стал носить по комнате.

Ходит он с мамой взад и вперёд по нашей гостиной. Её волосы почти касаются пола. И почему-то меня беспокоит, что они испачкаются, но сказать отцу, чтобы он чуть приподнял её голову, не могу.

Я опять лишь наблюдатель. Не участник. Своими косыми глазами слежу за действиями отца и в эту минуту протестую против своего неучастия. Я, я должен носить мать на своих худосочных руках, как она носила меня чуть не до пяти лет. Матери будет теплее у меня на руках, чем у отца. Но тут же понимаю: да ведь я не смогу поднять свою мать. Она выше меня, и, пусть худенькая, всё равно тяжелее, чем я, и я рухну под её тяжестью, если возьму её на руки!

— Роза, ответь мне!

Он уже не кричит. Он просит. Впервые в жизни я слышу просьбу в его голосе. От этого странного отцовского голоса появляется сильный шум в ушах и в голове, заглушает неожиданные эти мягкие интонации. Я не слышу его приказа «Вызови Скорую». Он подходит совсем близко ко мне и кричит в ухо: «Вызови Скорую», но крика не получается, и привычной резкости не получается. Всё-таки голос его доходит до меня, и я нажимаю цифры, которые он произносит.

Я так и сижу — кулем на одном месте: и когда он со своей ношей идёт открывать дверь врачу, и когда врач констатирует смерть и мать увозят, и когда отец возвращается через много часов…

Сижу и слушаю голоса Елизабет и мамы. Это дико, но они звучат в нашей квартире, и от них очень больно ушам. Я слышу лёгкий звон ложек о стенки чашек наших чаепитий. Я вижу лучезарные лица мамы и Елизабет.

Наверное, я сплю сидя. А может быть, и не сплю, просто прокручиваю и пропускаю через себя самые важные моменты прошлого, как это бывает в минуту расставания с собственной жизнью. Так полагается перед смертью: в мгновение увидеть всё, что любил, всё, что составляло смысл существования. Мне кажется, не мама, это умер я.

Голоса мамы и Елизабет, звон ложек о чашки звучат до той минуты, пока во мне не возникает тишина.

Чувствую, она очень опасна, эта тишина. Она притаила в себе что-то, чего я не понимаю, но что сторожит меня и подстёгивает к действию.

Прошло, наверное, много времени, но вот я очнулся.

Нет, я не озираюсь дико вокруг, чтобы понять, где я и что со мной, я встаю и иду по своему дому, который никогда не любил и никогда не считал своим.

Из гостиной — две комнаты. Одна — моя, другая — спальня родителей.

Иду в свою комнату и вижу на столе исписанный лист. Почему-то я сильно пугаюсь этого листа, но он, как магнит, притягивает к себе. И я иду к нему. И читаю странные слова:

«Я — урод. Задуман был прекрасным, стал уродом: всё, что под руками, гублю.

Тебе оставляю квартиру. Она полностью оплачена. Больше не оставляю тебе ничего. Все мои деньги отдаю на музеи. Я когда-то рисовал, но художник из меня не получился, и я сжёг все свои картины. Единственное, что я любил в жизни делать, — рисовать. Пусть в память обо мне с картин смотрят на посетителей создания счастливцев, которые оказались удачливее меня.

Ты должен сам себя содержать и обеспечивать. Пропадёшь, туда тебе и дорога. Выживешь, какое-то время поживёшь. Тебе пора идти работать. Я тоже рано начал».

Буквы прыгают у меня перед глазами — бешеные. Я не понимаю того, что читаю. Кто пишет мне? Похоже, отец? Но он совсем недавно ходил тут вокруг меня. Почему он пишет мне? Куда он делся? Уехал от меня? Бросил меня?

«Я любил. Теперь — пустота. Второй Розы на свете нет. Тебя я ненавижу. Ты отнял её у меня. В ту минуту, как ты зародился. Ты взял её всю, без остатка, себе. Ты сожрал её и уничтожил мою жизнь. Я хотел убить тебя, но тогда я не мог бы уже видеть её — нас разлучили бы. А я хотел видеть её всегда.

Я надеюсь, ты не будешь жить. Ты слишком безобразен для того, чтобы у тебя это получилось. Стыжусь тебя. Видеть тебя не хочу, заботиться о тебе не хочу. Ухожу с ней. Если она права и Бог есть, значит, я буду продолжать смотреть на неё…»

Я содрогнулся.

― Господи, пожалуйста, не подпускай его близко к маме! — вырывается из меня первая моя в жизни молитва.

Я не верю в Бога, как верят в него Елизабет и мама. Если бы Бог был, Он не допустил бы издевательств отца над моей мамой, не допустил бы издевательств Эндрю и отца надо мной, и всех наших с мамой страданий. Я не верю в Бога, но, прочитав строчки отца, интуитивно взываю к нему, как к единственному хранителю матери, способному защитить её от отца и не допустить больше её мучений.

Но сразу же понимаю абсурдность моей мольбы. Чего я так испугался? Мама недосягаема для отца теперь!

В ту минуту я ещё не заглянул в спальню родителей и не знал, что он повесился.

5.

Елизабет пришла, когда полиция увезла тело отца на экспертизу.

Полицейским я не показал письма. Оно жгло меня сквозь карман брюк, и невозможно было шевельнуться — при движении письмо могло сжечь меня.

Наша дверь, которую отец всегда запирал на сто замков, осталась незапертой после того, как тело увезли. Ко мне до прихода родственников приставили прыщавого полицейского — забота о детях!

Родственников я никаких не знал, но сказал полицейскому, что имеется тётка. Я позвонил Елизабет, попросил прийти и передал трубку полицейскому. Елизабет подтвердила: да, действительно, она — моя тётка и сейчас придёт ко мне.

По телефону я не стал ничего объяснять ей, она не знала ни о смерти матери, ни о самоубийстве отца. Но по моему тону и по голосу полицейского поняла: что-то случилось.

Она собиралась в театр и не успела переодеться: влетела в наш мрачный дом оранжевой праздничной птицей.

Лишь когда полицейский сдал меня ей с рук на руки и ушёл, почему-то ничего не сказав ей, я коротко сообщил факты.

— Розы нет? — удивлённо спросила она, явно не понимая. Повторила свой вопрос снова. И добавила: — Розы никогда больше не будет?!

Сначала не горе, сначала — бесконечное удивление: она оглядывалась, ожидая маминого голоса, маминых лёгких шагов.

— А я думаю, почему она не пришла на работу? А я думаю, почему она не позвонила? Помнишь, она не вышла на работу лишь один раз — тогда сильно простудилась. Я тоже тогда удивилась. А она не могла позвонить, голоса не было. А потом попросила позвонить тебя, когда ты пришёл из школы. Помнишь?

Она всё оглядывалась, и её оранжевый горб выскакивал как клюв пеликана при каждом повороте.

Я протянул ей отцовское раскалённое письмо, наконец вырвав его из своего кармана.

Она, прочитавшая тьму книг, читала его по слогам, как неграмотная. А когда прочитала, посмотрела на меня маминым, любовным, взглядом, словно и не видела мою уродливую оболочку, а видела окровавленное месиво внутри.

— За Розу станешь разносить почту? — спросила. Я кивнул. — Договорюсь с мистером Стоуном. Он очень уважал маму. Я бы сказала, любил. Это раз. А два вот что. Квартира — это хорошо, выкупленная квартира — большой тебе подарок. Только ты у нас не бедный, нет! — Она улыбнулась довольно. — Мама на твой счёт клала всё, что зарабатывала, со дня твоего рождения. К сожалению, сможешь пользоваться только в шестнадцать. Ты не такой уж у нас бедный! — повторила она. Помолчала, потом сказала раздумчиво: — Это мы с мистером Стоуном ещё подумаем, как отвоевать тебе часть отцовского наследства. Целиком не отвоюем, нет, а часть — обязательно. Тебе же учиться надо! Ты у нас будешь учиться в университете!

Елизабет принесла мне снотворное, напоила горячим чаем и уложила спать.

Она осталась жить со мной.

Смело спит в родительской спальне, несмотря на то, что в ней повесился мой отец. Правда, прежде, чем поселиться там, она повыбросила всё, принадлежавшее отцу, расставила свои вещи, привезённые из дома: письменный стол, красивое зеркало, магнитофон с кассетами классической музыки и телевизор. Комната стала совсем другой.

Елизабет резко изменила мою жизнь: она водит меня в театры и на концерты. Но спектаклей больше передо мной не разыгрывает — они канули в прошлое вместе с мамой. У нас теперь новые праздники: мы смотрим взятые на прокат избранные фильмы.

По-прежнему жизнь моя резко делится на две: я служу Эндрю и причащаюсь к миру искусства и к миру любви.

Отец Эндрю имеет несколько продовольственных магазинов. Эндрю очень гордится этим и хвастается: «Представляешь себе, какие мы богатые!» Я представляю, но во мне с появлением в моей жизни Елизабет зависть и приступы злобы исчезли совсем. Богатые живут свою жизнь, мы с Елизабет — свою, и неизвестно, чья интереснее.

Елизабет перестала тратить деньги на наряды, но мне она теперь, в знакомых туалетах, кажется ещё более прекрасной, чем раньше: я не замечаю её горб.

И, может быть, я совсем отогрелся бы в её любви, если бы она не погибла сразу же после моего шестнадцатилетия.

На празднование моих шестнадцати лет она пригласила мистера Стоуна.

Роскошен стол с шампанским и устрицами, необыкновенен торт и моден первый в моей жизни костюм, сшитый на заказ. Торжественно, после того как я в два выдоха затушил свечи, она вручает мне «debit» и «credit» cards и два счёта: тот, что открыла на моё имя мать, и тот, что Елизабет вместе с мистером Стоуном отвоевала у музеев. Звучит музыка. Мистер Стоун произносит тост: за моё здоровье, за мою хорошую учёбу, за мои успехи. Елизабет тоже произносит тост. Он короток. «За твой путь», — говорит она.

А потом мистер Стоун уходит, а Елизабет — мне одному — поёт. Поёт впервые со дня маминой смерти. Поёт те песни, которые они пели вместе с матерью.

Я тоже хочу петь эти песни, я знаю их наизусть. Сначала несмело начинаю подпевать. Елизабет смотрит на меня с удивлением, а потом — с восторгом. «Да у тебя талант!», «да у тебя редкий бас!» — говорит она. И теперь мы с ней вместе поём любимые мамины песни.

И впервые со дня маминой смерти плачем. Нет, не всхлипываем и не рыдаем, просто по нашим щекам текут слёзы.

Так мы поминаем мою маму.

На другой день мы собрались в музей на выставку знаменитого художника середины века — Pippin(а). Елизабет попросила меня прийти из школы к трём, как раз когда она заканчивает работу на почте, и приготовить к её приходу еду. Впервые я удрал от Эндрю, сославшись на то, что мне нужно к врачу.

В три часа она не пришла.

Четыре. Четыре тридцать. Пять.

Я позвонил мистеру Стоуну. Он сказал: она ушла как всегда, ровно в три.

В семь вечера мне позвонили жильцы из её квартиры, они только вернулись с работы и в почтовом ящике нашли уведомление.

Елизабет сбила машина. Нет, она не переходила улицу в неположенном месте и не перебегала дорогу на красный свет. Она всегда очень осторожно переходила улицу. Молодой наркоман на бешеной скорости въехал на тротуар и прибил Елизабет к стене, когда она спокойно шла с почты домой.

Словно рок какой преследовал тех, кто любил меня!

По завещанию ко мне отошли скромные сбережения Елизабет и её квартира. Но, боже мой, они не могли компенсировать и тысячной доли того, что я потерял со смертью Елизабет!

Она — единственная в мире, кроме матери, любила меня лично, таким, каков я есть. И она — единственный человек в мире, которого, кроме матери, всем моим сердцем любил я.

Елизабет сделала меня участником жизни. Она спрашивала моё мнение, интересовалась моим самочувствием и моими делами. У меня был собеседник, с которым я мог обсудить спектакль, книгу, концерт, которому я мог задать важный для меня вопрос. Елизабет покупала мне то, что я любил, а не то, что мне швыряли, как собачонке, отец и Эндрю, и наслаждалась, видя, какую радость доставляет мне еда или концерт или музыка. У меня лично, вместе с Елизабет, были праздники.

Гибель Елизабет оборвала надежду на жизнь участником.

Да, конечно, я могу пойти один в театр. Но без Елизабет в театре я буду тем же наблюдателем, каким был раньше, мне не с кем обсуждать сцены и игру актеров.

Мне не с кем устраивать праздники.

Конечно, я могу купить себе поесть то, что хочу, но без Елизабет не лезет в глотку самый вкусный кусок — я так привык есть в её компании!

Без Елизабет я не могу быть участником, потому что у меня нет больше ни одного родственника и ни одного друга. Никто никогда теперь не подставит мне своё плечо и не будет смотреть на меня материным взглядом. И никто никогда больше не увидит за уродством моё внутреннее «я». Столько лет моё внутреннее существо выкарабкивалось из трясины неполноценности и уродства и, с помощью Елизабет, уже проросло весенними стеблями материной, Елизабетовой доброты, осознанием своей человеческой значимости! Что теперь будет со мной? Я остался в полной власти Эндрю.

6.

Это странно, но я ещё живу. Ем, сплю, хожу в школу. И служу Эндрю: ношу в прачечную его бельё, а его девушкам — записки, убираюсь в его квартире, возвращаю на место его поднос после ланча.

Родители выделили в его распоряжение целый этаж в громадном четырёхэтажном доме с отдельным выходом и деньги на его содержание. Он экономит на уборщице, приспособив меня на эту должность. Вот ответ на вопрос, почему отец отдал его не в частную, а в государственную школу.

Я позволяю Эндрю смеяться надо мной, встряхивать меня за шиворот, как нашкодившего котёнка, чтобы показать приятелям и девушкам свою власть надо мной.

Эндрю не стесняется меня и очень любит демонстрировать передо мной свою плоть. Наверное, и с девушками он ложился бы при мне, если бы девушки не возражали.

Девицы сами набиваются к Эндрю, сами буквально лезут на его тахту. Они хорошо знают, что он спит со всеми, но готовы терпеливо ждать своей очереди. Они не дерут друг другу волос и не расцарапывают лиц. Наглядеться на Эндрю, дотронуться до него, ощутить его дыхание, его запах рядом… — и они счастливы, и ждут следующего мига забвения с ним. Но все они до одной не хотят быть с ним при мне. Хотя для них я тоже лишь урод, лишь служанка Эндрю, они выгоняют меня перед тем, как улечься с Эндрю на его просторное ложе. И это светлые минуты в моей жизни — стремглав я несусь домой.

Перебираю наши с Елизабет программки, снова и снова прочитываю от строчки до строчки либретто опер и списки исполнителей, слушаю её любимых Моцарта и Баха, читаю Брехта или Шекспира.

Вещи Елизабет и матери я оставил в неприкосновенности, словно мать и Елизабет каждую минуту могут вернуться домой, и люблю, широко распахнув шкафы, перебирать материны — скромные, а Елизабет — роскошные туалеты. Я добросовестно раскладываю по дну и полкам шкафов нафталиновые шарики, чтобы не завелась в их вещах моль.

Но, несмотря на праздники воспоминаний, без Елизабет я растерялся и с ужасом замечаю, что ещё больше погрузился в себя. Если с Елизабет я был откровенен, то теперь из меня и пытками никто не вытащил бы моих чувств, моих мыслей. Говорю я только с Елизабет, лишь ей поверяя всё, что задевает меня, приносит боль, и стараюсь быть до предела честным с ней: признаюсь даже в том, что хочу женщину.

Нет, девушки Эндрю не нравятся мне, ни одна, и не только потому, что все они, под стать Эндрю, внешне красивы и много выше меня, но и потому, что они соответствуют Эндрю внутреннему — холодному, эгоистичному, никого в мире не любящему. Его девушки не нравятся мне. Они несутся за ним по жизни, как насекомые несутся на яркий свет, часто принимая неживой огонь за истинный свет.

Ночью просыпаюсь от непонятного движения внутри меня. Кажется: кто-то распоряжается мною за меня, обливает кипятком моё нутро, требует от меня каких-то действий, скручивает и внезапно отпускает мои внутренности. В бессонные эти минуты я ощущаю себя не мелким худосочным уродом, а могучим красавцем, способным сотворить нечто великое, способным созидать.

Путаница из величия и неприличия моих желаний, из огня и холода, из гордости и стыда, из вновь пробудившейся во мне зависти к Эндрю (у него есть всё, что нужно человеку) и ненависти к этой зависти срывает меня с кровати, заставляет беспомощным волчком крутиться на одном месте, а потом метаться по квартире и в конечном счёте гонит меня под ледяной душ. Под душем я прихожу в себя. И зависть к тому, что Эндрю может естественным путём управляться с собой, исчезает, уступая место слабости, усталости и стыду перед Елизабет — как эта зависть могла опять возникнуть во мне?

Может быть, ещё и поэтому я весь во власти Эндрю: он распахивает передо мной завесу главной тайны человечества.

Но он даже не догадывается о причине моего послушания. Он считает меня своей вещью и вовсю распоряжается мною, моим временем и моими знаниями.

Сам от себя скрывает он, что я необходим ему не только как служанка и как урод, подчёркивающий его красоту, но и в учёбе. Он не любит математику и физику, не желает утруждать себя, и мне приходится сдавать тесты и за него и за себя. Если же не хватает времени, то прежде я выполняю его варианты.

Нет худа без добра. Я научился быстро, чётко работать, и мне нравится эта игра на скорость — успею или не успею. Не переживаю, если не успеваю закончить собственную работу, во мне нет тщеславия, и я довольно равнодушно отношусь к своим успехам и неудачам. Благодаря маме и Елизабет я обеспечен довольно сносно до того момента, как найду работу после университета. Могу спокойно закончить свою «public school», получить профессию и, не торопясь, поискать для себя подходящее место.

Правда, сейчас мне приходится несколько часов в день — вечерами работать. Эндрю, вынужденный по приказу отца знакомиться с его «бизнесом» и вкалывать в магазине, естественно, приказал мне делать это вместе с ним. И вот уже почти год я задаю покупателям один и тот же вопрос — «Plastic or paper?»

По-прежнему я разношу почту. Но теперь делаю это рано утром, чтобы целый день быть свободным. Мистер Стоун предлагал мне и район Елизабет. Я не взял: часто из-за Эндрю мне приходится ложиться поздно, и я не высыпаюсь, а потому дорожу каждой утренней минутой сна. Мистер Стоун ко мне подчёркнуто внимателен, часто спрашивает, не нужна ли его помощь, и даже дважды повысил мне зарплату. У меня в тылу теперь только он, этот немолодой, полный, с одышкой и красными белками человек, явно дружелюбный и явно способный в трудную минуту прийти ко мне на помощь. Но он не может спасти меня от Эндрю, от его жестокости и насмешек, от его лютого эгоцентризма и равнодушия ко мне, лишающих меня права на самостоятельную жизнь, на своё мнение, на своё «я».

Под властью Эндрю я постепенно растериваю багаж, подаренный мне мамой и Елизабет, в самом деле превращаюсь в придаток сильного представителя мира сего. Теперь я только наблюдатель за чужой судьбой и слуга чужой судьбы.

И, наверное, я совсем погиб бы под тяжестью злости и зависти, снова воцарившихся во мне, если бы не случилось того, что толкнуло меня на бунт.

7.

Случилось то, чего я боялся больше всего на свете: Эндрю заметил Люси. Люси учится с нами вместе. Она — хрупкая, худенькая. Звёзд с неба, может, и не хватает, но резко выделяется из всего человеческого рода. А в классе резко отличается от всех девочек тем, что не обращает внимания на Эндрю, словно такого вовсе в природе не существует.

Что в ней примечательного? Очень светлые глаза, чем-то неуловимым похожие на мамины. Улыбка. Редко являющаяся, улыбка эта полностью меняет её худенькое, всегда озабоченное личико — Люси становится неотразимой.

Она не знает силы своей улыбки. Не знает она и силы своего голоса.

Ещё в шестом классе из-за неё я стал петь в хоре. Когда она своим необыкновенным звенящим сопрано выводит «аллилуйя», у меня мурашки бегут по спине, и я ощущаю себя на высокой горе, освещённой ярким светом.

Два часа хора в неделю для меня тот же праздник, что и спектакли мамы и Елизабет. Я смотрю на тоненький, какой-то воздушный профиль в ореоле золотистых волос и чувствую себя красавцем.

Наш дирижёр, мистер Шток, часто даёт ей петь соло и так же, как и я, не сводит с неё глаз.

Эндрю запретил мне петь в хоре. Я не посмел ослушаться и перестал ходить. Но неожиданно мистер Шток явился в наш класс на урок и при всех спросил: «Что случилось, Робби? Тебе что-нибудь не понравилось?» Я подавился воздухом и, как рыба, хватал его ртом — под взглядом мистера Штока и взглядом Люси, неожиданно повернувшейся ко мне и улыбнувшейся мне. «Я попросил бы тебя приходить к нам!» — сказал мистер Шток ласково.

После этого Эндрю вынужден был разрешить мне, и я продолжал петь в хоре, затаившись в просвете из тьмы: Люси — мне — улыбнулась?!

Но это случилось лишь однажды: никогда больше я не ловил на себе её светлого взгляда и, уж конечно, ни о какой улыбке речи быть не могло.

Сейчас мы в последнем классе. Мы совсем уже взрослые, по крайней мере считаем себя таковыми.

И, хотя в хоре по-прежнему я пою из-за Люси, в свои бессонные желания её никогда не вызываю. Она для меня — тот свет, что освещает вершину горы. Это она возносит меня туда. И стоит рядом со мной. И свет золотит её пушистые, чем-то неуловимым похожие на мамины волосы.

Этот день пришёл, я не звал его и не подгонял время к вечеру.

Сегодня день Благодарения. Сегодня выступал наш хор.

Эндрю терпеть не может школьные мероприятия, но почему-то пришёл на наше выступление. Сразу по окончании увёл меня к себе домой.

Я не звал этот день и не подгонял его к вечеру, к тому моменту, когда Эндрю вдруг заявил мне:

— Слушай, я хочу Люси.

Короткая фраза. В ней целая жизнь. Его. Моя.

Я легко читаю главы его жизни. Люси, единственная из всех знакомых наших девушек, не замечает его. И пошёл он сегодня на праздник, думаю, из чисто спортивного азарта: заставить Люси увидеть его. Он хотел развернуться на танцах, а Люси с танцев ушла.

«Сегодня» раскрыло ему Люси. В длинном светлом платье, с чёрным поясом, подчёркивающим её тонкую талию, с чёрным бантом на груди, ничуть не походит она на современных девушек в джинсах, она — из прошлого, из волшебного мира… не знаю, откуда она явилась. Люси солировала и стояла впереди хора, на одном уровне с мистером Штоком, — единственная на единственном, своём, месте. Пушистые волосы под яркой лампой — ореол над ней. Её звенящий радостью и волнением голос каждого до краёв наполнял светом и открывал перед нами не знакомую нам жизнь.

― Я хочу Люси, — повторяет Эндрю.

Я не хочу Люси. Я не могу представить себе Люси в роли обыкновенной женщины, ублажающей мужчину. Она… благодаря ей… может родиться великое открытие, великое произведение искусства. Благодаря ей можно постигнуть Бога.

Но Эндрю может хотеть только плотски. Он не знает другого языка. И смотрит на меня своими вечно удивлёнными глазами, явно ожидая от меня чего-то.

— У меня есть план, — говорит он.

— План? — повторяю я машинально, ощущая, как заливает меня пот. Я уже липкий от пота, я уже дрожу, как дрожал, когда отец вещал о смерти, гниении и идущих на нас с матерью кошмарах.

И именно в эту минуту впервые ощущаю, что Люси не просто необыкновенная девушка и не просто солистка нашего школьного хора, она — остров в моей жизни, моё пристанище, моё спасение: в ней, в Люси, — всё то, что было лучшего в моей жизни (мама, Елизабет), Люси — то, что держит меня на плаву, ведь это из-за неё я всё ещё живу. Только я не знал этого до слов Эндрю. Не осознавал. Как не осознавал своей силы и надёжности своего существования, пока живы были мама и Елизабет.

— Ты пригласишь её в ресторан, — говорит Эндрю. — С тобой она пойдёт, я знаю. Потом ты положишь ей в вино вот эту таблетку. Потом поможешь мне довести её до машины и — сюда. — Он ткнул тонким пальцем в тахту. — А потом испаришься. Понял?

Я стою перед ним — урод перед красавцем, и он одним пальцем может смять меня, уничтожить. Я стою перед ним памятником молчания — о, какой я сдержанный человек! Я не заморгал в удивлении, не крикнул ему в лицо «нет!», я не повернулся и не вышел вон из его дома и из его жизни. Я стою перед ним, как всегда, покорный и индифферентный и выслушиваю его волю. И даже, кажется, киваю.

Но что в эту минуту случилось со мной? Её голос зазвенел: «Аллилуйя!». Я увидел её улыбку. И ощутил себя на вершине моей золотисто-зелёной горы. Теперь я уже с этой вершины взираю на Эндрю. И вижу не его точёные черты лица и не его могучую совершенную фигуру. Я вижу его экскременты. Весь он — клубок перепутанных кишок, потому что вместе с «Аллилуйя» Люси звучит сейчас голос отца: «Человек — это прежде всего экскременты, человек создаёт, созидает в себе говно». Как к месту, как удивительно к месту звучит сейчас голос отца, заглушая подробности стратегического плана Эндрю. Да, Эндрю рождает говно. Это не я, он — урод. А я — расту. У меня не рост двенадцатилетнего ребёнка, я — высокий и сильный, и меня нельзя одной его левой уничтожить. Меня нельзя низвергнуть, нельзя убить. Я весь наполнен светом, и во мне звучит — «Аллилуйя».

«Господи, спасибо!» — почему-то я снова обращаюсь к Богу. И впервые ощущаю свою свободу от Эндрю, полную, безоговорочную свободу.

Когда он встряхивал меня и пинал ногами и заставлял стирать свои вонючие, испачканные трусы, во мне не звучало «Аллилуйя», во мне не было улыбки Люси. Неожиданно я ощущаю: багаж, который в меня загружали мама и Елизабет, весь — во мне: с первого монолога Шекспира до последнего нашего общего чаепития и последнего нашего с Елизабет спектакля. И улыбка Люси, и её «Аллилуйя» сейчас во мне.

Нет, я не вырабатываю свой стратегический план, как мне жить дальше, я уже предвижу новую свою жизнь: с секцией каратэ или айкидо, которые сделают меня неуязвимым для кулаков и подлости Эндрю, с такой профессией, при которой я всегда смогу сохранить в себе свет. Мне не нужно вырабатывать план сейчас, под голосом Эндрю, пусть он скажет всё, что хочет сказать.

И он повторяет снова:

— Завтра пригласишь её в ресторан. Не потеряй таблетку. Одной достаточно. Мне не нужно, чтобы она совсем отключилась, я хочу, чтобы она любила меня. А потом я поставлю её перед фактом…

Перед каким «фактом», я не понимаю, я вообще не понимаю его рассуждений. Голос отца, вещающий о зле и смерти, о жестокости человеческой и гибели, звучит в унисон с рассуждениями Эндрю. Они опять вместе — Эндрю и отец. И дают мне передышку — подумать.

В одну из горьких минут я честно сказал себе: выйти за меня замуж сможет только слепая, потому что никогда не увидит моего уродства и будет знать лишь моё внутреннее «я». Сейчас, под голоса отца и Эндрю, понимаю: слепая мне не нужна, мне нужна только Люси. И пусть она видит моё уродство.

Люси же не может быть со мной. Она не полюбила меня за общие наши годы и вряд ли сможет полюбить теперь. Но не полюбила не потому, что я — урод, просто не полюбила меня, как не полюбила никого другого из класса. Кто знает, может, её сердце занято кем-то не знакомым мне. Этот кто-то наверняка самый достойный.

Я не вырабатываю никакого стратегического плана. Я вижу ясно свою жизнь. Пусть Люси не полюбила меня. Но я-то могу, я смею любить Люси всю мою жизнь, и этого отнять у меня никто не в состоянии. Разве обязательна любовь взаимная? Важно, что она есть, любовь, во мне, она питает меня, она составляет смысл моей жизни. И как хорошо, что, благодаря Эндрю, я наконец понял это.

Я стою, урод перед красавцем, покорный, слушаю его разглагольствования.

Но я уже на пути — к Люси. Я должен предупредить её о том, что Эндрю — «хочет её» и наверняка начнёт атаковать, применяя не самые благородные методы. Я должен сказать ей всё это сегодня, потому что завтра меня в школе уже не будет, я ухожу из школы прямо сейчас. Ухожу я и из жизни Эндрю.

Это мой бунт.

Я начинаю свою собственную жизнь. В «студии» Елизабет. Там Эндрю не найдёт меня до тех пор, пока я не буду готов для встречи с ним.

Я ещё стою перед Эндрю, но я уже на пути к Люси и — к своей собственной жизни, к своему пути, за который подняла свой бокал в день моего шестнадцатилетия Елизабет.

Заключение

Я ещё не дошёл до Люси и ещё не знаю, как изменится благодаря моему бунту вся моя жизнь. Не знаю того, что Люси после нашего разговора поведёт меня к мистеру Штоку, расскажет о том, что я ухожу из школы. А мистер Шток расстроится и скажет, что не хочет меня терять, хочет, чтобы я продолжал работать с ним, скажет Елизабетиными словами, что у меня — редкий бас (откуда только в таком уроде?! — удивлюсь я), и поведёт нас с Люси к своему другу, работающему в фирме грамзаписей. И нас, Люси и меня, запишут на первую нашу пластинку. Запишут нас вместе. И зазвучит её «Аллилуйя» на фоне моего баса. Меня никто не будет видеть, меня будут только слышать, и я стану знаменитым на всю мою страну. И я кончу университет, музыкальное отделение, и научусь играть на фортепьяно. А чтобы всегда быть с людьми и не разлениться, буду вторую половину дня работать в магазине, не в магазине Эндрю, конечно, найду хороший поближе к дому Люси. И буду продолжать петь в хоре мистера Штока.

Пока я ничего этого ещё не знаю. Пока я стою перед Эндрю в последний раз. Но я — взбунтовался. И уже встал на свой собственный путь, ведущий меня на вершину, освещённую ярким светом.

И мой путь к Люси — начало моего пути. Я должен предупредить её о зле, коварстве и подлости. В этом мой бунт против зла, коварства и подлости.

Я, урод, не допущу, чтобы хоть один золотой волос упал с головы Люси. Пока я жив.

С этой минуты я не наблюдатель, я — участник жизни, подаренной мне Богом. За это произнесла свой тост Елизабет.