Девочке Славке

Стоп! Что это за стопки книг, сваленные в прихожей? Кто разрешил оставлять в моем доме свои воспоминания?

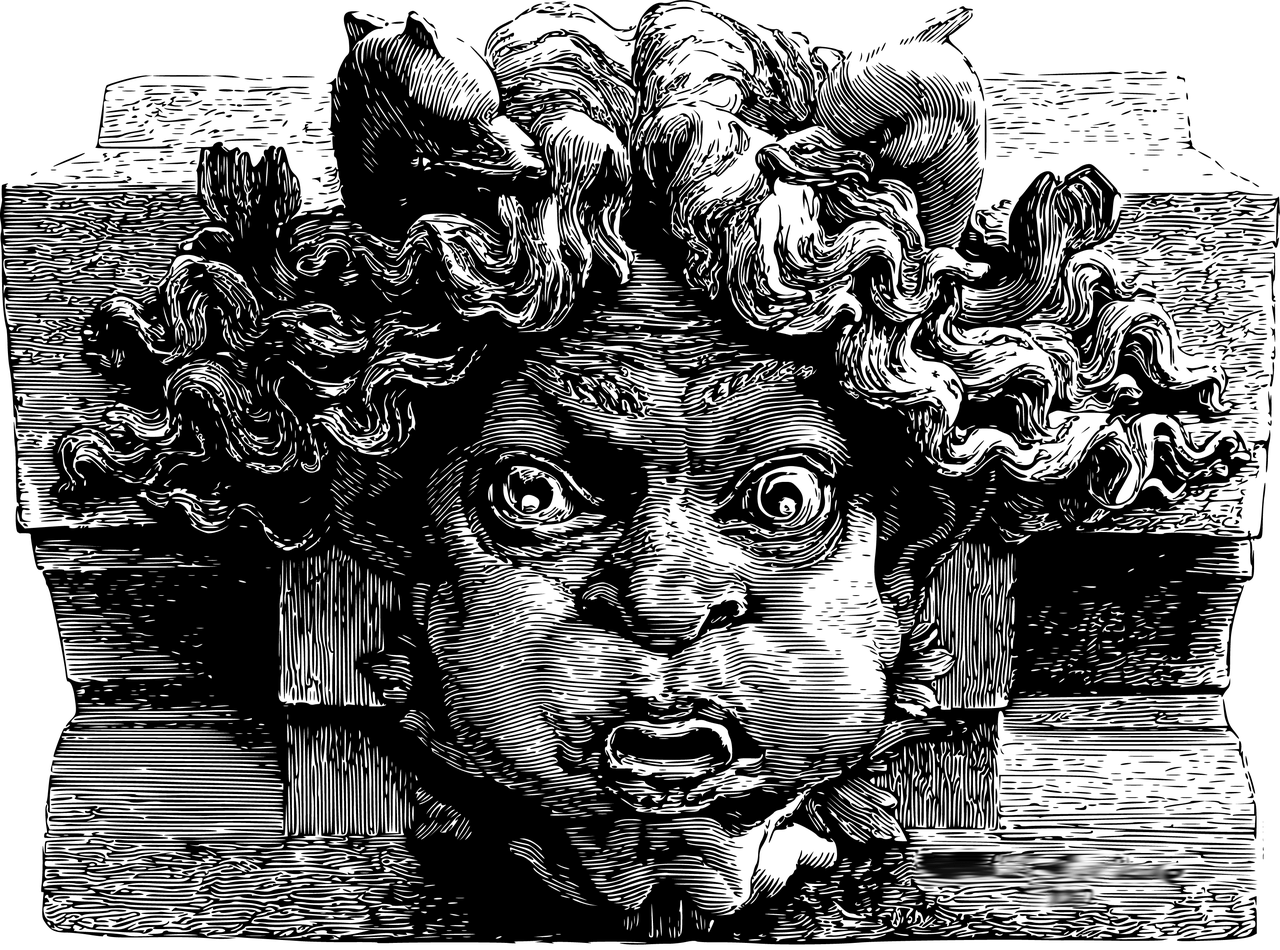

К 20-ти годам наши души стали похожи на глазастых детишек, изнасилованных и сваленных умирать на мятом снегу. В моих узких карманах больше не осталось спичек, это заставляет меня пользоваться зажигалкой, но что будет, когда с перил вертикальной лестницы, ведущей на закрытый чердак многоэтажного дома, снимут высохший от белых слез символ нашей любви и веры?

Мальчик, сидящий на подоконнике и свесивший ноги с девятого этажа, знает, что у пространства, обдающего его русые волосы ласковой серной кислотой, веры нет; оно выменяло ее на возможность двигаться.

Мое домашнее дерево плачет сухим. Мои руки пахнут его пыльными листьями и неудавшимися операциями по удалению детства. Я бы с радостью прикрепил свои руки к стене твоего дома, чтобы ты царапала и кусала их. Но для этого нужно научиться вкладывать режущие предметы в пальцы ног.

Два десятка вечностей – вполне достаточно, чтобы прочитать все на свете телефонные книги и постигнуть, что смерть – единственный наркотик, после которого не умирают. Нам публично привили чувство реальности. Мы были талантливы; нас заставили быть гениями. В наших пушистых и пустых легких шепчет себе что-то туберкулезный ветерок тихо помешанных лет и зим.

Мы занимаемся любовью без презервативов, так как предполагаем, что время символизма прошло.

Когда в наш огромный двор пришла весна, я проснулся, открыл дверь на балкон и стал курить сигарету, бросая обгоревшие горсти с пеплом в чашку кофе. Воздух шевелил ползающие стены и все так же гладил мои шелковые волосы. Я знал, что похож сейчас на меленького русого пастушка. Со свирелью.

Он чувствовал любовь к пасторалям за то, что никогда не видел цветущих стадами пастбищ и домов, сбившихся в стайку у края нанизанного на звезды леса.

Стопки книг взлетают из-под ног и больничными черными утками со свернутыми шеями рассаживются по площади. Городской мэр улыбается между мыслями и потирает маленькие вполне заурядные ручки.

Когда-нибудь в туловище сигареты я проделаю круглые дырки. Из безобидных обманов вышивается жизнь. Светловолосый мальчик, летающий над девятиэтажным домом, помнит, что сейчас кроваво-красная изнутри девочка станет играть черно-белую мелодию, которая никогда не принесет разочарования.

Мы давно поняли, что наши имена в газетах не приносят желаемого результата.

Мы революционеры – мы заполняем листы своей жизни молочными чернилами – так больше входит и никто ничего не видит.

Будь кто-нибудь из нас редактором, он печатал бы лишь юмористические кроссворды и объявления о смерти.

Ручные домашние существа, безымянные и бесполые, стипендия выдается раз в месяц, все остальные дни мы боремся с похмельем под радостные крики хозяев.

А наши глаза смотрят на мир сквозь цветные стеклышки, правда, если сегодня я пью зеленый кофе, это не значит, что завтра он будет наконец черным.

По счастливой случайности мы все время путаемся стеклышками и, вынужденные встречаться, снова и снова радуемся, улыбаемся, как солнышки, и целуемся. Я люблю ощущать цвет чужой слюны у себя во рту.

Как жаль, что на рынок умных мыслишек мы пришли первыми. Нужно меньше таскаться по солнечным улицам.

Твои ногти нарисовали на моей груди карту твоего города. Но почему-то, решив зло посмеяться, саму себя ты воткнула где-то между горлом и ключицами. Ты знала, что я не пользуюсь зеркалами.

Девочка на желтом фоне доиграла музыку, выпила стакан прозрачного напитка и отдалась на улице смотрителю городских стоков.

На шоколадной планете живут маленькие зверьки сникерсы, у них нет разума, и они заметают свои следы хвостиками. На их планете есть река, в которую они окунают запыленные части тела. Зверьки размножаются почкованием.

Когда светло-волосый мальчик влетел в окно, в темной комнате светилось голубым фортепьяно. Он заплакал, сел в черное кресло и обозвал инструмент пианино…

Как я люблю себя – за то, что никогда не напишу шариком по бумаге и за то, что где-то внутри меня, разводя лапками, вздыхает серый котенок с большими глазами пастушка.

Мы умираем маленькими, доверчивыми и пугающимися темноты. Второй раз мы умираем в постельном режиме. Третий – когда нас начинают считать умненькими. Бесповоротно и в последний раз.

Все здесь сопровождается двумя словами «как бы». В каждой нашей шутке истина, в каждой нашей истине бессмыслица, в лучшем случае – остроумная шутка.

Романтика нигилизма под нашими боящимися щекотки ногами, попирающими даже вечное слепое ничто. Красный глаз века смотрит на нас из-под обломков взорванной больницы, где лечили венерические заболевания. В наших комнатах становится жарко и пропитанные фобиями стены тяжело дышат и испускают чад. На чистых листах начинают проявляться все когда-либо записанные строки. Я ненавижу свой город, над которым летают радиактивные водоросли чистейших душ и остаточного благородства. Безликие сироты грязных железно-дорожных вокзалов. Сейчас я встану и убью того, кто свалил в моей прихожей стопки своих книг. Мне хватило домашнего дерева. Стоп! Самое гнусное преступление потеряло хозяина и неприкаянно забродило в сердцевине земного шара. Ее волосы пахли абрикосовым шампунем.

Летом. Летом я куплю много-много желтых воздушных шаров и на прощание пролечу над пыльным городом.

Стоп! Я уезжаю, мои книги – на поругание. Больше я никогда тебя не увижу. Стоп!!!

20 февраля 1996