Знаешь, если искать врага — обретаешь его в любом.

вот, пожалуй, спроси меня — мне никто не страшен:

я спокоен и прям и знаю, что впереди.

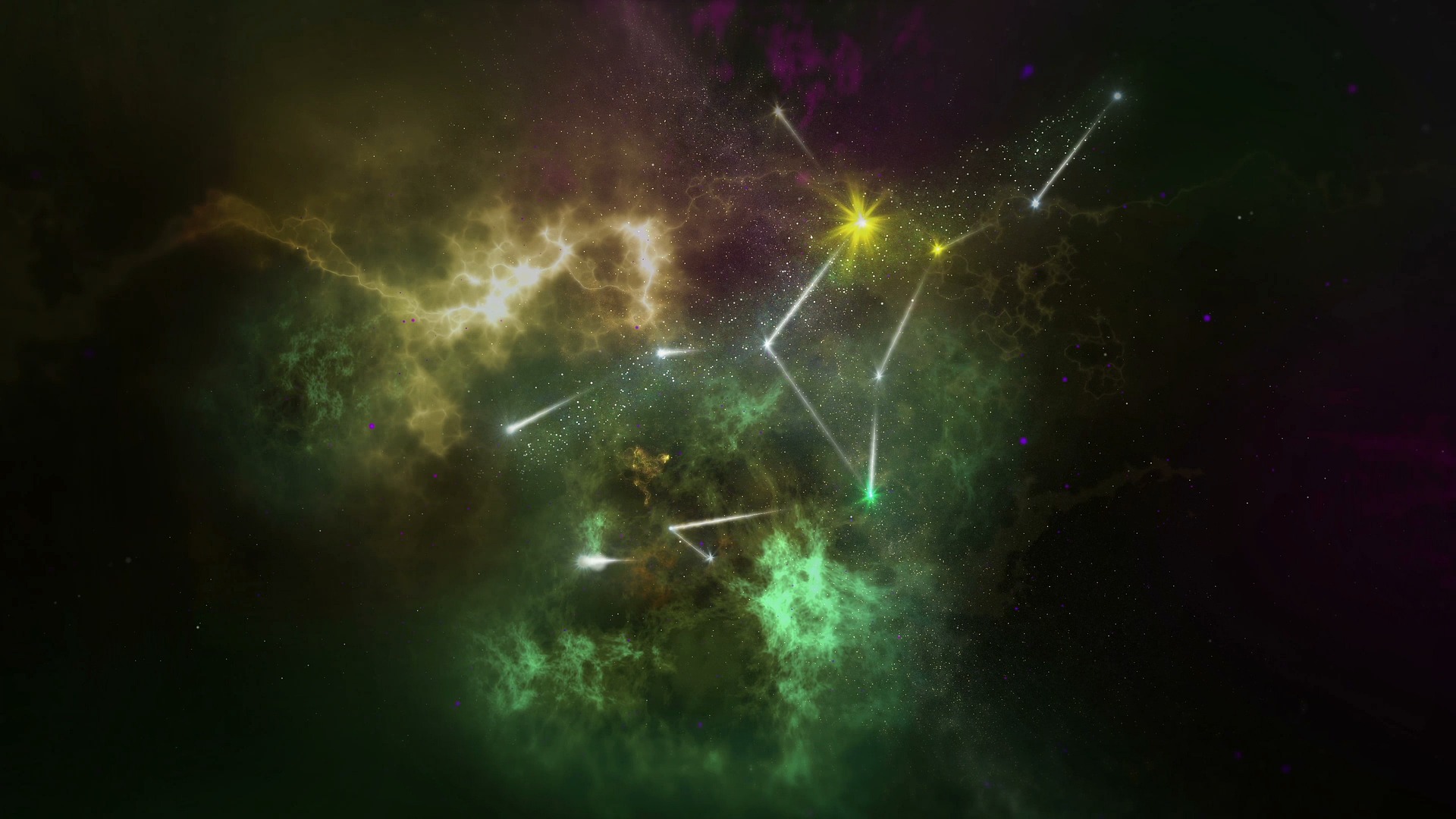

я хожу без страховки с факелом надо лбом

по стальной струне, натянутой между башен,

когда снизу кричат только: «упади».

разве они знают, чего мне стоило ремесло.

разве они видели, сколько раз я орал и плакал.

разве ступят на ветер, нащупав его изгиб.

они думают, я дурак, которому повезло.

если я отвечу им, я не удержу над бровями факел.

если я отвечу им, я погиб.

— Как орут-то, а?! Во дают!..

На лице Серхо-Сутулого — неопределенное, одновременно испуганное и недоверчиво-радостное выражение, будто он не знает, радоваться ли такому вниманию к моей персоне или остерегаться. Да он и в самом деле этого не знает. В который раз перевешивается животом через широкий каменный подоконник звонницы, вытягивает руку, касается кончиками пальцев натянутого каната. Его голова исчезает над провалом оставшейся далеко внизу площади, спина изгибается еще больше обыкновенного и напоминает небольшой холмик. Очень похожий на могильный.

— Орут, будто ты исхитрился обрюхатить всех достопочтенных женушек в этом вонючем городишке, и теперь тебя ждет казнь, а не выступление.

Ветер-баловник слегка толкает Серхо в плечо, и он поспешно втягивает себя обратно под медную гроздь колоколов. В глазах смесь испуга и какого-то шального восторга, губы кривятся в безотчетной усмешке, и я будто воочию вижу, как возвращается в грудь его ухнувшее было в пятки сердце: на мгновение ему показалось, что он падает. Мне ли не знать этого чувства. Мне ли не замечать его в других.

Стайка ласточек с писком проносится мимо нас в крутом вираже. Мы слишком близко к их гнездам, и теперь птахи явно объявили нам войну.

— Как бы не помешали… — с внезапной тревогой в голосе произносит Серхо. Прищуривается, словно уже сейчас пытается вычислить, не встретятся ли птахи на моем пути, когда я сойду на канат. — Скрутить бы шеи нахалкам!..

— Не нужно, оставь.

Тем летом — может, пять лет назад, а может, и тысячу — ласточки кричали точно так же. Над городком — этим же? другим? — плыл аромат жасмина, и в теплых сумерках таял женский смех. Когда-то она верила, что он сможет гулять по облакам… А может, это был только чудесный сон…

— Ты глянь, Нимени, объявилась!

Серхо снова глядит вниз, на запруженную толпой площадь. Я тоже бросаю туда взгляд — последний. Скоро то, что внизу, перестанет существовать вместе со всем остальным миром.

Красная точка на фоне буро-коричневой толпы.

— Глазеть пришла, ишь! — Серхо неодобрительно хмыкает и, кажется, хочет презрительно сплюнуть, но вспоминает, что находится в храме, и сдерживается. — Ты меня прости, дружище, а только я сам видел, как она давеча кувыркалась с помощником пекаря. Тьфу ты, бля…

Он замирает на полуслове: в дверном проеме, ведущем в звонницу, появляется голова священника, поднимающегося по узкой винтовой лестнице. Лицо у него кислое, но не думаю, что сквернословие Серхо сыграло в этом какую-то роль: три дня назад, когда он, как мальчишку, отчитывал меня за «безумный, самоубийственный замысел, который есть порождение твоей гордыни, паяц!», глядел он точно так же. И все же пришел теперь сюда, не пожелал оставлять безумца без последнего благословения. Неплохой он человек, видно.

Я склоняю голову, он чертит размашистый крест в воздухе перед моей макушкой. Бормочет молитву, затем неожиданно касается кончиками пальцев моего плеча. Хочет что-то сказать, но слова так и застревают на губах. Тогда он неловко хлопает меня по плечу ладонью: не то подбадривает, не то заключает мир после недавнего скандала, не то… На мгновение мне кажется, что вид у него виноватый. Но он быстро кивает и выходит прежде, чем я успеваю удостовериться в этом.

Серхо, так и не отнявший ладони от губ, провожает его опасливым взглядом, словно нашкодивший мальчишка, чудом избежавший выволочки. Когда скрип деревянных ступеней под ногами падре затихает где-то в глубине, он оборачивается ко мне.

— Ничего, что я тебе про нее сказал-то?

Ничего.

Будто я не видел муки в ее вороных волосах. Будто, сжимая в объятиях ее гибкое сильное тело, тешился иллюзиями, что оно принадлежит мне одному.

Будто это что-то значит.

Та, что что-то значила, не стоит уже в грязно-бурой толпе…

— Ветер, зараза…

По моему знаку Серхо развязывает горловину большого холщового мешка, стоящего у стены звонницы, извлекает из него кресало, факел и деревянную подставку под него, обтянутую воловьей кожей.

— Нимени, может, не надо?.. Снесет…

— Не трусь, Серхо. Ты же знаешь, я умею ходить по изгибам ветра.

— Ага, ну-ну, умеешь ты! — ворчит Серхо. Он меня любит, и любовь делает его сварливым. — Мало я тебя по кускам собирал после таких прогулок!.. Никогда так высоко не было! Убьешься же! А ну как облако зацепит?

…Однажды он сможет ходить по облакам…

— Облака никого никогда просто так не задевают, Серхо. Давай.

Взбираюсь на подоконник. Его закругленный отполированный край — прямо у кончиков пальцев моих босых ног. Канат белесой змеей убегает от него. Второй конец закреплен на похожем подоконнике в башне здания ратуши, но мне нравится думать, что тонкая, напряженно ровная дорожка, пролегшая над бездной, ведет прямо в догорающий закат.

Сто четыре шага. Канатные нити потемнели на пятом, семнадцатом, сороковом и семьдесят седьмом. Это вехи, годичные кольца совершенствования моего мастерства. На шестидесятом шаге канат скрипит, и я знаю, что половина пути позади. Мы с канатом старые друзья. Мои ступни помнят каждую его пядь. Он помнит все мои падения, все проклятия, всю боль и кровь, все клятвы «да больше ни в жизть!!» И все возвращения.

— Готово, Серхо?

Пахнет горящей смолой. Тела в обтягивающем, точно вторая кожа, тряпичном костюме достигает волна тепла.

— Держи. Ох, Нимени…

В руку ложится деревяшка, обтянутая кожей. Сколько недель или месяцев ушло на то, чтобы она точно повторяла форму моего лба… Теперь я не могу смотреть вниз, даже если бы захотел.

Низ недоволен, ревет, словно море в непогоду. Ветер, смеясь, бросается в меня обрывками слов и фраз.

«Умри!»

«Оступись!»

«Башку расшиби!»

И — морским приливом — «У-па-ди! У-па-ди!»

— Точно: будто всех девок обрюхатил! — вздыхает Серхо где-то на уровне моей поясницы.

Мысленно — тело уже предельно собранно и не допускает лишних движений — пожимаю плечами. Я тут ни при чем. Толпа одинаково охотно вопит и «Осанна!» и «Распни!»

В мою ладонь ложится факел, пламя гудит. При помощи подставки наощупь закрепляю его над бровями.

— Ну даешь, брат… — шепчет Серхо вместо последнего напутствия. — Ну даешь…

Но перед моими глазами уже только сизое вечереющее небо, дымно озаренное факелом.

Я делаю первый шаг по облакам.