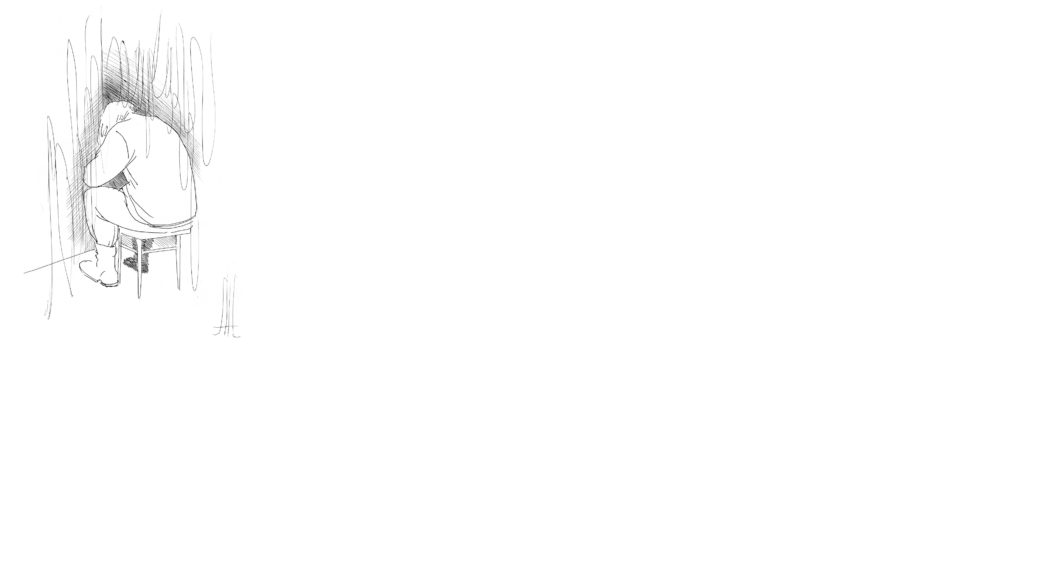

Почти упершись носом в кирпичную кладку, я стою в углу выставочного зала. Сходящиеся стены по задумке сумасшедшего дизайнера причудливо-грубо выщерблены, словно близким разрывом гранаты, а поверх ярко и свежо выкрашены белым. Под ногами, в серо-зелёных полосах керамогранита провокационно поблескивают странные вкрапления. Багровые. Словно запекшиеся капельки крови. Правильно развешенные светильники лишь подчеркивают всё это. И искусственно состаренную кирпичную кладку. И неуместную свежесть краски. И вызывающе выставленную напоказ постыдную тайну напольного покрытия. И мрачную тень от моей сутулой спины, как раз в самом центре кирпичного угла.

Здесь, в известном всей стране выставочном центре, никогда не бывает пусто. Перетекает из зала в зал, от локации к локации жадная до зрелищ шумная толпа посетителей. Кондиционированный воздух щедро приправлен жгучим пометом базарного гомона почти птичьего разноязычья.

Я – рядовой артобъект одного из залов. Один из многих. Мою спину обжигают бесстыдные откровенные взгляды. Затылком ощущаю чужое дыхание. Наиболее любопытные и бесцеремонные посетители норовят подобраться поближе, прикоснуться и заглянуть в глаза. Считают, имеют право – за все уплачено.

Трудоустроился я по протекции. Другую работу в столице сыскать непросто: кому охота связываться с психованным ветераном без профессии, мгновенно закипающим беспричинной злобой и без лишних предисловий пускающим в ход кулаки. Да и делать я толком ничего не умею. До войны не успел: учился на филфаке. А потом все завертелось не в ту сторону. Умею стрелять, неплохо владеть ножом и выживать в кромешном аду стрелкотни и прилетов арты. Но эти навыки в мирной жизни продать не просто. Разве что – податься в братки. Брать на «гоп-стоп» припозднившихся жирных лохов в глухих подворотнях или по наводке отжимать для правильных ребят успешный бизнес у «бывших».

Работа артобъекта – творческая. По задумке того трёхнутого чудака, который все это замутил. Надо лишь изображать самого себя. В прокопченном несвежем камуфляже. С надорванным шевроном бригады, почти полностью сгоревшей на передке. Демонстрировать любопытствующим мирным, заплатившим уеву кучу денег за входной билет, весь ужас и грязь войны. Той, что нелепо и бесполезно корчится в сотнях километров от переполненных жизнерадостным плебсом кафешек и торговых центров на потеху статусным «бентли», «лексусам», «кайенам», золотым кредиткам и ботоксным спутницам новых вождей. Такая себе отечественная патриотическая франшиза от гениального забугорного умника, цинично поставившего на поток торговлю эмоциями.

«Не грусти, – уговариваю себя, сглатывая душащий горький желчный ком. – Улыбайся. Чувствуй себя центральной фигурой инсталляции. Бронзовей. Стой себе и гляди в угол. Думай о жизни».

О съемной неухоженной «хрущебе» на окраине, куда надо добираться сперва на метро, а потом на дребезжащей ржавой маршрутке. О шумном, как армейский «шишарик», холодильнике с одинокой полупустой банкой засохшей армейской перловки. Или о женщинах с заботливыми добрыми глазами, с которыми теперь, после «ноля», никак не получается, потому что… да бес его знает почему.

Четыре коротких до бесконечности рабочих часа. И пять минут после каждого часа, чтобы наскоро в три затяжки перекурить и при нужде сбегать в уборную. Четыре часа. Глядя в угол. Каждый день. Почти как тогда на передке. Когда в пересменку с Игорьком-«Немцем» дежурил на крайнем блок-посту.

Лишь четыре часа. И в конце месяца бухгалтер, добродушный хитрован, улыбчивый дед с прокуренными соломенно- серыми вислыми усами, отслюнит наликом, без карточки, замусоленными мятыми сотнями две минималки. Одну – чтобы впритык заплатить за съемное жилье. А вторую – чтобы купить ящик паленой водки, выпить молча за оставшихся на войне пацанов и вызвонить недорогую девочку из тех, что не требуют долгих ухаживаний и романтических соплей о несуществующей любви.

Взяли на инсталляцию по протекции ветеранской организации. Освободилось место. Срочно. Просто повезло. Пацан, что стоял в углу до меня даже месяца до конца не доработал. Киношники, говорят, пригласили на съемки. То ли консультантом, то ли даже на роль в новый фильм. Не удивительно. Теперь вовсю снимают кино о войне. Правда, все больше – дерьмовое. Но народ хавает на ура. И со слезой умиления платит военный налог. Который, по большей части, благополучно оседает в чьих-то далеких от армейских нужд карманах.

От заполонивших голову ненужных мыслей хочется отмахнуться. Или выбить их, колотясь до крови лбом в вязкую вату безысходности замкнутого кирпичного угла.

Чтобы раскололась уже не прикрытая кевларом шлема голова. Чтобы брызнули, заливая лицо и стекая к губам, свои или чужие соленые серовато-розовые капельки мозга. Вновь, как тогда, в терминале, когда снайпер с той стороны снял вжимавшегося в стену рядом парнишку-гранатометчика. Кажется – Славку. Новобранца из добровольческого корпуса, с которым за несколько часов боя так и не успел поближе познакомиться.

В противоположном от меня углу зала ещё одна инсталляция – выгоревший человек. Круглый стол с едва заметно, как говорят, уже шестой месяц, горящей свечой и застывшими восковыми сталактитами. Рядом – кресло, залитое потеками оплывшего воска. Когда-то в кресле у стола сидел восковый человек в натуральную величину. Теперь едва возможно разглядеть пальцы руки, упирающиеся в стол, и одну ногу.

Возле меня посетители выставки стараются не задерживаться. Фотографируют издалека. Молча. Спиной, вздрагивающей, словно на звук выстрела, я ловлю имитируемые смартфонами щелчки фотоспуска и привычно жмурю воспаленные бликами вспышек глаза.

У восковых останков люди обычно о чем-то долго шепчутся, порой смеются, и всё норовят отломить кусочек воска на память. Когда смеются – хочется зажать уши и оказаться в звенящей тишине, той, которая всегда наступает после близкого разрыва.

Когда-то, сразу после возвращения оттуда, я был раза два у психолога. Разговаривали. Обсуждали цветные кляксы. Но что-то в общении не заладилось. Пошло не так, как ожидалось. Может, дело во мне? Или в психологе? Не знаю, но больше я с ним не встречался.

На войне, очень давно, я выбрал для себя способ мгновенно решить все проблемы. Ранения или плена я не боялся – на этот случай у меня в разгрузке имелась дежурная «эфка». Шесть сотен граммов тротила и рубчатого металла. Заветное «яйцо Фаберже» цвета «хаки» с треугольником-маркировкой на корпусе, избавляющее от боли и страданий.

«Эфка» и сейчас со мной. Так же, как и растущая тоска. А может!?… Это же так просто!..

Я ловлю мгновение, когда, весело отщебетав и отщелкав смартфонами все достойное внимания, покидает зал очередная группа посетителей, достаю из кармана гранату, вырываю кольцо чеки и, непроизвольно отмечая звук соприкосновения колечка с полом, блаженно, с облегчением разжимаю ладонь.

И за оставшиеся до взрыва секунды отчетливо понимаю, почему донельзя выщербленный кирпичный угол недавно красили, что означают запекшиеся багровые вкрапления в плитку пола, и какое кино консультирует мой предшественник.

И каркающе-хрипло хохочу, заходясь кашлем и сглатывая почему-то текущие по щекам слезы, представив, как вскоре в свежевыкрашенном кирпичном углу вновь будет мысленно биться лбом в вату непробиваемой стены ещё один пацан в прокопченном несвежем камуфляже.

Такой похожий на моего предшественника. И на меня.

Иллюстрации: Саша Непомнящая