1.

— Ну харашо, унучок, што жэнишся, харашо! Тока я к вам не приеду, старая же, куды мне да города чатыры часа тирпеть, не, кости мои ни выдержат!

Алексей аккуратно обнял маленькую, хрупкую бабушку Жанну, прощаясь. Он, конечно, знал, что никуда она не поедет, но пригласить нужно было. Невесту показать не привез, Алина уперлась и целый день тратить на поездку отказалась — дедлайны у нее в универе.

Баба Жанна обхватила сухими ладонями лицо внука и, жмурясь от солнца, всматривалась в юную кожу с веснушками, выступающие скулы, ярко-синие глаза.

— Тольки малодзеньки ты таки, ох яки малодзеньки! Ну, шасця вам, молодым. Хай все с тобой хорошо будет, родненьки. Хай пракляцце тебя не коснется, — и перекрестилась.

— Бабуль, что?

Бабушка зарыдала исступленно, отдавая неведомому горю себя всю. Алексей не реагировал — привык, знал, что ей нужно отрыдаться, а дальше снова заговорит, как ни в чем ни бывало.

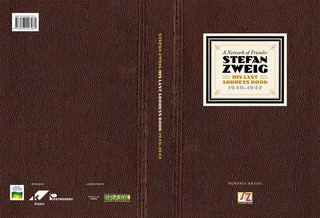

— Саграшыу прадзед Казик твой, саграшыу, гвалтауник (насильник — прим.) паганы! И прокляла яго Ядвига, ведзьма, точна гавару табе! И усё — прадзед умёр, рабёнка не даждаушыся, дзед твой памёр, как жонка зацяжарыла (забеременела — прим.), батька твой тожа ж — памёр, кагда мамка на чатьвёртым месяце была! Ох хоць бы да трэцяга калена это тольки было, хоть бы ты выжыу, Ляксеюшка мой дараги, — и снова в слезы.

Белая Тойота Алексея уже проехала синий указатель “Минск”, когда позвонил телефон. Включил громкую связь.

— Крокодильчик, ты скоро?

— Да, Алин, уже в город въехал.

— А что мы невеселые такие?

— Да устал я.

— У меня новость для тебя, — Алина звучала странно, слишком возбужденно, словно это была не совсем она, а кто-то очень на нее похожий, — рановато это все, возможно, но мы же все равно женимся.

— Ящерка, ты о чем?

— Приедешь — узнаешь, — как никогда звонко хихикнула невеста и отключилась.

Тяжелыми ногами Алексей поднимался по лестнице. Сырой, серый запах помытого пола в подъезде перенес его в детский сад, где маленький Лешенька вечерами ждал маму, спешащую со второй работы. Воспитательница уходила в семь и разрешала ему сидеть в коридоре. Уборщица меланхолично водила уродливой тряпкой по полу, иногда доставала из кармана грязно-голубого халата “Красную шапочку” в желтой обертке или “Аэрофлотскую” в синей. Леша бормотал “спасибо” и засовывал конфету в карман. Почему-то было стыдно развернуть эту конфету и прямо перед уборщицей ее съесть, хотя и очень хотелось.

Он знал, что папа умер, когда мама была беременна, но постоянно забывал, как. То ли инсульт, то ли сердечный приступ. Мама не любила говорить об этом, сворачивала беседу словами “Он был хорошим человеком и любил бы тебя, крепко-крепко. Это все, что тебе нужно знать.”

— Милый, — юная, воздушная Алина, босиком, в коротких шортах и не прикрывающей пупок майке встала на цыпочки и влажно поцеловала его в губы, — как съездил, как бабушка?

— Хорошо, — он отвечал рассеянно, снимая через голову майку, — устал очень, любимая, — попытался улыбнуться, — в душ и спать? Завтра ж на работу, — привычным движением он притянул Алину к себе и уткнулся носом в ее макушку — она пахла измельченным миндалем из марципана, это был ее естественный, животный запах. Он терпеть не мог, когда она его заглушала духами.

— Ле-е-еш, — Алина высвободилась и слегка развернула ступни пальцами внутрь, “капризная маленькая девочка” называл Алексей про себя эту позу. И голос ее становился манерным, требовательным. Взмахнула головой, затряслись пышные мелкие кудряшки. Как он любил мять эти кудряшки в кулаке, прижимаясь грудью к ее спине и ощущая, как подергивается ее тело.

— Леш, у меня же новости. Помнишь, презерватив порвался, и мы решили, что и черт с ним? Похоже, я беременна, Леш.

2.

Груди Алины становись всё больше, превращались из подростково-недооформившихся в настоящие сиськи — иначе их теперь Алексей про себя не называл. Её плоский, а по утрам даже впалый живот округлялся и надувался. В домофон звонили курьеры с пакетами одежды для беременных, Алина зачем-то оправдывалась, что все накупленное будет носить и потом.

Алексей привык, что у Алины много личин. Утром это могла быть беспомощная девочка с тонким голоском, вся такая спаси-меня-я-сама-не-умею, а вечером со встречи с продвинутыми подружками приходила воинствующая феминистка, толкающая речи про “мое тело — мое дело” и гендерную дискриминацию на рабочем месте. Как-то привел ее на корпоратив, и она сцепилась с боссом, потому что он рассказал “сексисткий” анекдот.

Но сейчас в ней просыпалось что-то новое, доселе Алексеем неизученное. Алина улыбалась, но не как раньше, нервно и как будто фальшиво, а по-настоящему, глубоко, спокойно. Как будто ей стал доступен какой-то секрет, над которым бьются глупые люди, Алексей в том числе, но рассказать она этот секрет не может. Она становилась все более самодостаточной и далекой с этим своим животом.

Она по-другому реагировала на его ласки. То тянула в спальню после невинного поцелуя в щеку, то высвобождалась из объятий, будто он ей стал противен. В сексе невеста позволяла ему не все, чего он хотел. Стоило во время прелюдии его пальцам приблизиться к запретной впадинке, как Алина тут же вспыхивала, отталкивала его и срывающимся голосом повторяла: мне было очень больно, я не хочу, никакого удовольствия я от этого не получаю, и это все порнография, это все вам мужикам промыли мозги, что женщина прямо охуительно кончает, когда у нее в жопе огромный хер, а это неправда, неправда! Алексей смотрел на нее, слова летели мимо, и он прикидывал: ведь она такая мелкая, его Алина. Ведь скрутить ее тоненькие ручки так просто. И рот можно зажать ладонью. Конечно, он бы использовал много смазки, он бы не сделал своей девочке больно. Ведь дуреха не понимает, что стоит чуть-чуть потерпеть, не боль даже, а небольшой дискомфорт, и потом ей самой же будет хорошо. Она же кончила в прошлый раз, когда он ее на это уговорил. Он будет нежным, он будет двигаться медленно. И когда он отнимет руку от ее рта, она, обессилевшая от удовольствия, его страстно и благодарно поцелует. Ведь он был прав и этого хотела она сама — она наконец-то это поймет.

Ведь так естественно и натурально для мужчины — брать то, что он хочет. Разве не это и есть мужественность? Мужчина должен быть сильным и решительным. Разве не эту силу и ищут женщины? Потому что мужчина всегда лучше знает, как надо. И имеет право взять свое. Да и бабы — они же сами не понимают, чего хотят, пока этого с ними не сделаешь.

Правда же, прадед Казимир?

3.

Полгода назад Алина начала ходить на групповую психотерапию, чтобы потом, когда закончит факультет психологии, сразу получить и сертификат группового аналитика. Уговаривала и будущего мужа — в другую группу, близким людям быть в одной нельзя. Он долго упирался, но согласился на один раз, попробовать. И остался.

Пол небольшого кабинета покрывал мохнатый бежевый ковер, на котором в круг стояли десять стульев. Белые жалюзи всегда были прикрыты, и свет в помещение пробивался мягкий, несмелый, делая участников серыми, безликими. Вдоль стен стояли книжные шкафы: “Введение в психоанализ”, “Очерки по психологии сексуальнсти”, “Толкование сновидений”. Сессии начинались в одиннадцать утра, две субботы в месяц. Люди приходили, рассаживались. Сразу или после нескольких минут молчания кто-то начинал говорить. Активно высказывались человек пять, остальные или совсем молчали, или говорили, но намного меньше. Алексей чаще молчал. Как-то одна девушка назвала его “загадочным”. Он загадочно на это улыбнулся.

В тот раз одна из обычно молчащих девушек рассказала, что в пятнадцать лет ее чуть не изнасиловали. Она возвращалась с занятий танцами, зима, темнота, на нее напали сзади. Спас сосед, который вышел из подъезда. Девушка говорила и тянулась за белыми салфетками, замолкала, сморкалась и вытирала лицо. В ее руке была уже целая горсть использованных салфеток.

Девушку звали Лина. Пару сессий назад она обмолвилась, что в детстве много врала. Что-то в ней было ужасно отталкивающее: взгляд в пол, тонкие, прозрачные запястья. Она постоянно, даже когда не плакала и не сморкалась, сжимала в руке салфетку. Алексею было противно думать о том, что ее ладони так сильно потеют, что без салфетки она не может. Лина как будто застряла в детском или подростковом возрасте и ждала, что сейчас все ее будут жалеть и опекать. Такая овца, так и призывающая над ней надругаться.

— Лина, а почему ты думаешь, что он хотел именно изнасиловать? Может, просто — обокрасть и все? Что у вас женщин за фиксация эта на изнасилованиях? Может, вы и правда бессознательно этого хотите? Есть же такое? — Алексей обратился к психологу Елене, ведущей группу. В тот день ее светлые волосы были убраны в высокий хвост, белая рубашка застегнута на все пуговицы.

Лина вскочила и выбежала из кабинета.

— Алексей, вам кажется, что женщины хотят быть изнасилованными? — невозмутимо повернулась к нему Елена с блокнотом на коленях и ручкой наготове.

— Ну да, я слышал о таком. Ну не всех же насилуют. Жертвы притягивают своих насильников. Виктимное поведение — это же не я придумал. Женщина же сама может не понимать, что бессознательно этого хочет. Ну разве нет?

— Ну ты и мудак, оказывается, — фыркнула длинноволосая брюнетка, сидящая напротив.

— Ты не согласна?

— Нет, конечно. Никто из адекватных нормальных людей с таким не согласится, Леша.

Алексей шел по скверу, силой раскидывая носками тяжелых ботинок громкие желтые и красные листья. Обычно после сессий он приходил домой взбудораженный, вдохновленный, обсуждал с Алиной, что там происходило, пересказывал интересные истории. Но сейчас домой не хотелось. Алина заполняла своим новым блаженством, ему недоступным, всю квартиру, и даже если он объяснял, что хочет побыть один, закрывал дверь в комнату — одиночества все равно не получалось. Сам воздух как будто стал присутствующим, ядовитым, медленно отравляющим. Что-то он делал с Алексеем, этот воздух. Вот и в группе — что это было? Чего он решил высунуться с этими рассуждениями? Какое ему дело до изнасилованных и насилующих?

4.

Свадьба получилась короткой и скомканной. Алина не пила, почти не ела, быстро устала. Белое платье обтягивало ее все еще субтильное тело с нелепо торчащим животом. Обе мамы крутились вокруг Алины, будто она инвалид. Леша улыбался и целовал ее, целовал и улыбался. До рождения дочери оставалось четыре месяца.

Он курил возле ресторана, красивый в своем дорогом костюме и белоснежной рубашке.

— Не знала, что ты куришь, — подошла высокая женщина с шелковой накидкой на плечах, бокалом с красным вином в одной руке и сигаретой в другой.

— Я о тебе тоже, — улыбнулся он, поднося зажигалку к сигарете.

— Счастлив?

— Страшно.

По вечернему проспекту неслись машины, увозя людей куда-то далеко, в свободу.

— Мама, а что там прадед сделал? Бабушка говорила, что нас прокляли.

— Дура твоя бабушка. Зачем рассказала? Твой отец вот тоже к ней съездил поделиться новостью счастливой, мы же тебя так ждали, так ждали! А вернулся уничтоженный. Долбанутая.

— Мам.

— Что мам? Есть легенда, что когда-то твой прадед вступил в связь с некой Ядвигой… не совсем по ее воле, так сказать… Она забеременела, пыталась сама сделать аборт, и, конечно, умерла от потери крови — в те времена аборты так и заканчивались. И с тех пор мужчины в роду умирают, не дожив до рождения своих детей. И каково мужчине — знать о своем предке такое? Дура баба Жанна! Зачем такое рассказывать. И я дура пьяная, — она залпом допила вино.

— Изнасиловал.

— Типа того, — мама кинула бычок в серебристую мусорку, — идем, отец семейства. Не верь хуйне.

— Мама, что за выражения! — от неожиданности он искренне, по-детски рассмеялся, впервые за много месяцев.

5.

Алина стояла в коридоре, лохматая, сонная, в леггинсах и мягком сером халате с розовыми котами. Поглаживала выпирающий живот.

— Крокодильчик, когда вернешься?

— Не знаю. Как все улажу — вернусь, — он чмокнул ее в щеку.

Раньше бы она учуяла — по интонации, взглядам. Всего несколько месяцев назад все было иначе: если он замыкался, недоговаривал, отвечал односложно — она сразу чувствовала. Она цеплялась к нему, расспрашивала, если не помогало — закатывала истерики. Это могли быть разногласия с шефом, распри с коллегами, расстройства, что в любимой машине снова что-то сломалось и нужно вкидывать деньги в ремонт — глупости, никогда ничего серьезного. Иногда он ловил себя, что специально молчит, тянет, нагнетает, не признается ей, что его тяготит, лишь бы она снова кричала и рыдала — ради него, от любви к нему. А сейчас, казалось, ей было все равно. Она стала цельной. Он не был ей нужен.

Он гнал по пустой туманной трассе “Минск-Гомель”, стрелка спидометра колебалась в районе 120. В Гомеле была квартира друга, который давно живет в Москве. Заехать к его маме, взять ключи, заселиться. Шеф разрешил на время уйти на удаленку. Нужно найти, где завтра обедать, куда ходить за продуктами.

Он шел по бетонной набережной реки Сож. Он прощался: с голыми деревьями, вечной осенне-зимней серостью, темной, застывшей водой. Воздух продолжал отравлять его, повсюду его преследовал запах гари, который никто другой не чувствовал. Оно утянет его туда, вслед за отцом, вслед за дедом и прадедом. Так тому и быть — проклятый род насильников. Прости, Ядвига.

6.

Через восемь лет Алексей сидел за столиком в кафе при кинотеатре “Беларусь”. Сладко пахло попкорном с карамелью. Возле входа в кинозал стоял большой стенд с фото Анджелины Джоли с двумя закрученными рогами на голове. Напротив Алексея светловолосая девочка в фиолетовой куртке крутила в руках продолговатую стеклянную сахарницу. На столике блестела скомканная фольга от шоколадки.

— У нас такая же, — произнесла девочка.

— Что?

— Сахарница. Виталик купил. Мама старую разбила и расстроилась. Виталик купил сразу новую. Виталик — хороший, — с нажимом произнесла девочка и посмотрела на него как будто с укором, но он тут же убедил себя, что показалось.

Женщина в бордовой униформе открыла дверь в кинозал, выставила пластиковый ящик с 3D-очками.

— Пойдем, дочка, зал открыли. Сфотографировать тебя с Малефисентой?

Девочка кивнула и медленно пошла к стенду. Кроваво-красные губы Малефисенты задвигались, она посмотрела Алексею в глаза и четко произнесла: “Ты — умрешь”. Он навел камеру смартфона на дочь. Она смотрела исподлобья и не улыбалась.