Всё куда живее сновидений. Это даже более живое, чем реальность. Это — ни сон, ни явь.

Сегодня я кандидат в мисты, я неофит. Глашатай из жреческого рода «глашатаев» просил мужчин и женщин, которые хотели принять посвящение, при всех назвать свои имена. Каждый желающий из толпы мог отклонить внесение в списки всякого недостойного обряда или младше девятнадцати лет. Мы все, как и требовалось, знали греческий язык, не были судимыми, а мне тогда исполнилось двадцать семь…

Камеру рвет скрежет засова, окно посередине обитой железом двери открывается с громким стуком. В квадрате тусклого света мелькает широкое лицо надзирателя:

— Руки наружу, — сержант безучастен, холодная сталь наручников защелкивается на запястьях. Поворот ключа, еще один. По гулким коридорам психиатрической больницы строгого надзора гуляет эхо лязганья замков и запоров.

— Лицом к стене.

Унылый скрип двери, поворот ключа, еще один.

— Вперед. Марш.

— Коллеги, на сегодня последний пациент. Прошу тишины.

Заканчивался июль, в этом году невыносимо душный. Лысый, с седой бородкой, грузный профессор, обтирая вспотевшую шею платком, взял со стола пухлую историю болезни, передал ее одному из клинических ординаторов. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний, один из главных членов комиссии, как подобает офицеру, стойко переносил жару, не снимая форменной куртки с майорскими погонами.

— Теперь зачитайте нам старую историю, и будем решать наконец с этим… Как его… Состав преступления вам известен, мы не первый раз по этому поводу… Прошу…

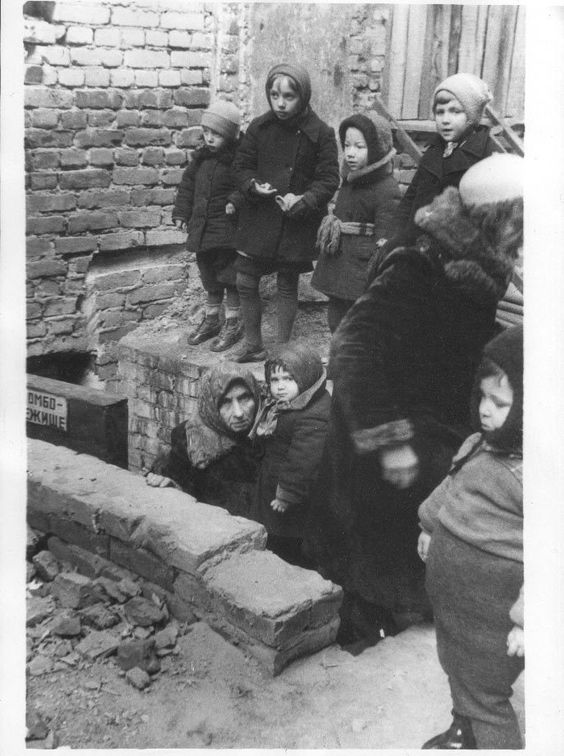

— Пациент Ландинский Глеб Викторович, шестьдесят семь лет, поступил впервые в клинику год назад. Анамнез: родился в Ленинграде. Данных за отягощенную наследственность не выявлено. Мать врач-терапевт. В детстве в развитии от сверстников не отставал. Всегда учился на отлично. Окончил консерваторию, вокально-режиссерский факультет. В армии не служил (язва желудка). Судим не был. Работал режиссером в музыкально-драматическом театре. Последние два года не работает, уволился по болезненным переживаниям. Женат, двое детей. Проживает с семьей. Из перенесенных заболеваний: детские инфекции, клещевой энцефалит в юности. Ампутация большого пальца левой ноги осенью 2004 г.. Сотрясений мозга не было. Эпиданамнез спокойный. Себя характеризует в меру общительным, однако отмечает, что внутренние переживания всегда предпочитал держать при себе. Считает, что его психическое состояние изменилось около двух лет назад, тогда «началась психологическая атака». Стал ощущать, что за ним следят, «собирают компромат». Замечал, что информация интимного характера о нем становится известной другим людям и они «используют ее для психологического давления». Так на работе в кулисах из разговоров коллег слышал упоминания, «намеки» на то, что и как у него находится дома, что он делал вчера, на подробности его интимной жизни. На улице стал ощущать особые взгляды людей, казалось, что они тоже все знают о нем. Решил, что соседям по подъезду, кавказцам, нравится квартира его семьи, они хотят её получить, заставить их съехать. Стал связывать свои переживания с преследованием со стороны этих людей.

Около года назад соседи переехали, больше их в реальности никогда не видел, не общался и не имел с ними общих знакомых. Но ощущение преследования сохранялось, поэтому появилась уверенность, что они продолжают «тайно» жить в своей квартире. «Узнал», что соседи ходили с его фотографией к колдуну, который «изучил» все его мысли, его слабости, приобрел способность воздействовать на него, путать, изменять ход мыслей, заставлять думать то или иное, вкладывать чужие мысли. Замечал изменённость своей психики, относя это к воздействию колдуна. Со стороны семьи кавказцев, по мнению больного, было особое отношение – считал, что они отнюдь не хотят причинить ему вред, хотят лишь только заставить их переехать. При этом глава семьи, очень уважаемый, по мнению больного, человек, выказывал своеобразные знаки уважения ему. Так больному «стало известно», что он специально ездил на Кавказ «снять (отрезать) палец». Больной был убежден, что это специальный, традиционный для Кавказа, знак очень большого уважения в его адрес, просьба не противиться и переехать.

Так как больной был против съезда с квартиры, он стал чувствовать (хотя он не мог исключить и то, что это был приказ со стороны его визави), что в ответ он также должен лишить себя какой-либо части тела, чтобы сохранить паритет и разрешить их конфликт. С этой целью в октябре две тысячи четвертого года он перевязал ниткой большой палец левой стопы, несколько дней терпел боли, затем обратился в больницу с гангреной пальца, произведена ампутация. Родным объяснял, что запустил рану и палец нагноился. Считал, что после этого воздействие на него должно прекратиться. Однако воздействие, по его словам, не уменьшилось. Родные это заметили, и так как больной давал бредовые объяснения своему поведению, была вызвана бригада «скорой». Дал согласие на госпитализацию и лечение в клинике.

При поступлении ориентирован, напряжен. Контакту доступен, в доверительной беседе подробно рассказывает о своих переживаниях. Жалуется на «нервный срыв». Считает, что должен «отплатить кавказцу», «принести жертву». Мышление резонерское. Формально отрицает намерение нанести себе самоповреждения. Постоянно говорит о необходимости встречи с кавказцем, считает, что должен с ним «договориться». Тревога, напряжение купированы введением раствора зипрекса. Постепенно состояние улучшилось. Чувство воздействия стал отрицать, психические автоматизмы не выявлялись. Выписан на амбулаторное лечение.

— Благодарю вас. Сейчас его приведут. Товарищи, мы окончательно побеседуем с пациентом, тогда вынесем вердикт, и будем на сегодня заканчивать.

Майор из ФСИН, прикрыв глаза, закивал утвердительно, потом встал и отправился к окну. Открыв его настежь, с наслаждением закурил. Остальные тоже подошли к окнам подышать свежим воздухом в перерыве. Через несколько минут сержант ввел в зал крупного, пожилого мужчину в тюремной робе и наручниках, усадил на стул напротив комиссии. Пока все рассаживались, заключенный, склонив большую голову с шевелюрой седеющих волос на грудь, машинально перебирал пальцами. Когда Ландинский поднял взгляд на недавно проводившего ему экспертизу профессора, тот во второй раз поразился глубине и горделивой безмятежности серо-голубых глаз в обрамлении бесчисленных мелких морщин. Но теперь из глаз Глеба Викторовича текли слезы.

— Мы шли по священной дороге, которую замечательно описывал Павсаний. Много любопытных соединилось с нами, им этого не запрещали. Впереди несли статую Иакха. Я постоянно выкликал имя этого божества; мою голову украшал миртовый венок, и на плечи мне опирались большие связки мирта, обвязанные шерстяными лентами. Процессия двигалась медленно, мы часто останавливалась у храмов и исполняли положенные ритуалы. Возле города мы перешли по мосту приток реки Кефис. Уже вечером при свете факелов мы вошли в Элевсин.

Майор приказал сержанту снять наручники. Откашлялся, положил перед собой бланк протокола и выкрикнул приказ:

— Назовите свою фамилию, имя и отчество.

— Зачем это опять, товарищ майор? — крикнул в ответ человек на стуле. Наручники на поясе у сержанта звякнули от непроизвольного движения.

— Назовите свою…

— Ландинский… Глеб Викторович Ландинский.

— Год и место рождения.

— Майор…

— Позвольте дальше мне… — профессор заговорил ласково, аккуратно складывая платок вчетверо. — Процедуру мы как бы соблюдаем, но это всё потом… Вы же видите, пациент ориентирован в себе и месте, адекватен скорее всего… — У нас мало времени, знаете…

— Валяйте.

— Глеб Викторович, комиссия собралась, чтобы решить вопрос о возможности изменения вам режима со строгого, в котором вы уже два месяца, на усиленный. Если вы подтвердите своими ответами наши выводы, то мы вынесем положительное решение. Тогда вас поместят в общую палату, увеличат время прогулок. Вы сможете посещать больничную церковь и видеться с родственниками раз в полгода. Вы готовы отвечать?

— Готов, ваша честь.

— Не нужно, Глеб Викторович, это не в вашу пользу. Вы же умный человек… Обращайтесь ко мне: «профессор», как раньше. Ответьте, вы знаете, почему вы в опять в психиатрической лечебнице?

— Да, профессор… Я болен шизофренией, я забыл выпить свои лекарства и у меня началось обострение…

— Очень хорошо. А конкретнее?

— Я поехал к другу на дачу собирать грибы. Дожди прошли как раз… Много белых насобирал, полную корзину. Повезло, знаете… Когда уезжал, думаю, забыл купить билет. Возможно, повздорил с контролером… Я плохо помню… Подошел поезд. Я сидел на перроне… Так бывает, когда резко бросаю пить таблетки. Вроде бы, меня забрали из электрички…

— Глеб Викторович, скажите комиссии, что с вами произошло до того, как вы сели в электричку. Майору вдруг нестерпимо захотелось побыстрее закончить с этим психом и очутиться дома под кондиционером, у телевизора с банкой пива в руке.

— Я же говорю, товарищ майор, поехал к другу на дачу собирать грибы. Дожди прошли накануне. Много белых насобирал, полную корзину… Повезло в этот раз…

День следующий отводился отдыху, а тайные ритуалы начинались вечером и длились до двадцать третьего числа. Девушки из старинных родов танцевали и пели печальные песни. Мы расположились на каменных ступенях зала посвящений в здании Телестериона. Там было восемь рядов сидений. Верхняя часть постройки была из белого мрамора, а нижняя — из сине-черного камня. Перед нами разыгрывали представление. Странствия Деметры в поисках Коры. Вопли богинь раздавались в ночи, и я, и все мисты вторили им…

Профессор налил в стакан теплой воды из графина, морщась стал цедить. Вздохнув, вкрадчиво спросил у беззвучно плачущего пациента:

— Ландинский, теперь скажите нам следующее, только сначала хорошо подумайте. Вы сейчас ведете внутренние беседы с вашим «колдуном», или с кавказцем? Вы им что-нибудь должны? Они управляют вами?

— Ну, что вы, профессор! Не стану вас обманывать, этого давно уже нет. Я отпустил их… Они решительно неинтересны. Зипрекс ваш помог, наверное. Да, я болен, отчет в этом себе отдаю. Я согласен лечиться, сколько нужно. Если вам будет спокойнее…

Майор побагровел, шея вздулась, врезалась жировыми складками в воротничок застегнутой под горло рубашки, он рванул узел галстука и заорал на весь зал:

— Ты бы лучше отдавал себе отчет в том, что средь бела дня зарезал троих пацанов, гад!

— Постойте, постойте! — профессор схватил майора за рукав, — здесь нельзя так… Мы еще не все выяснили, а вы, как слон…

Потом обратился к Ландинскому:

— Дорогуша, так может быть вы уже и здоровы совсем?

Режиссер опять склонил на голову на грудь. Минуту сидел молча, потом тихо заговорил:

— Не пойдет… Знаю я этот ваш приемчик. Сейчас я скажу, а вы меня опять под капельницы… Единственное, в чем я могу вам сегодня открыться… Одно обстоятельство, которое меня очень поднимает в последнее время… Знаете, великий Эсхил мной бы гордился. Даже здесь… Вы не поверите, я начал писать трагедию. В голове пока…

Профессор поперхнулся водой. Откашлявшись, пролепетал:

— Это новое, — потом обратился к ординатору, — сейчас пишите в историю всё дословно. Поднялся и прошел к пациенту. Заговорил тверже: — Если, Глеб Викторович, до вас дошли слова, сказанные товарищем майором, то вы, должно быть, поняли, — вам отсюда не выйти никогда. Рассчитывать можно только на смягчение режима. В будущие годы вы интересуете нас, как экспонат для студентов, как необычный случай смены идей. Как пример фантастических, красочных галлюцинаций. И не менее цветистого бреда. Но, что это новое?

— Это куда живее сновидений, даже более живое, чем реальность, профессор. Это — ни сон, ни явь. Мне хорошо с моим приобретенным «плодом мистерии». С тем, что во мне живет. Мне всегда двадцать семь. Моими губами Дионис, родившийся из бедра Юпитера, смущает смертных до сумасшествия, он бог путешествующий, дарящий лозу, щедрый, любвеобильный, коварный. Когда в Аид мне сойти за ним? — он вытер рукавом слёзы. — А, если захочу, — я мист посвященный, в белых одеждах и миртовом венке, созерцаю тайные предметы и время. Я могу создать сатирову драму и достоин славы Софокла, Еврипида. И никаким зипрексом этого не убить… В моем случае распада личности не произойдет, это невозможно, профессор. Я научился медитировать, и это помогает, если не пью таблетки. Тогда на перроне, скорее всего, меня дождался единственный в моей жизни эксцесс, о котором я забыл в экстазе, и слава Дионису. Не помню, без всякого пафоса и издевательства вам говорю. Если я и убил кого-то, значит он разрушал гармонию. Держите меня здесь вечно, это и для меня… Но, профессор, мне воля с ее соблазнами и всем дерьмом мира теперь не нужна, я свободен внутри. А вас мне жаль. Вы думаете, это я в кандалах? Это вы закованы в ограниченных, безысходных мирах. Деньги, долг, тщеславие, что там еще. Ну, да, власть, войны эти непрерывные и, конечно, всеобщий протухший нарциссизм. Из всех людей на Земле вас интересует только один человек — вы сами. Гниение и внутренний мрак. Но, и я не хуже иных извивался до сих пор. По былому слёзы… Но теперь — homo novus!

— Вы всё записали, коллега? — профессор изнывал от влажной духоты, устав протирать платком очки и шею. — Диагноз прежний. Воистину, чтобы так сойти с ума, надо вначале его иметь… Сержант, уведите!

***

К вечеру поднялся ветер, принеся с запада грозовые тучи и прохладу, спрятав закатное солнце. Глеб сидел на лавочке перрона пригородной станции с большой корзиной грибов, ожидая электричку. Сгущающийся сумрак услужливо принес Глебу мучительные мысли о прошлом. Весь свой век он служил режиссером-постановщиком в театре большого южного города. Ставил «Лисистрату», «Царь Эдип», «Эзоповские басни», «Аиду», «Пигмалион», и много других. Талантливо ставил, из столицы приезжали… Любил по грибы ходить, жена умница, двое взрослых сыновей. Хорошо жили, вроде… В театре его уважали. За добродушный нрав, манеры и порядочность. Впрочем, он был красив, находчив, умен, нравился женщинам. К сожалению, шизофрения не выбирает. Может быть, сказался перенесенный энцефалит. Бывает же так… Пришлось уйти с любимой работы. Он жил на грани. Так было тяжело, когда вокруг люди, кажется, что кто-то читает его мысли. Из-за этого он не ездил в автобусах. Вспомнилось, как однажды читал любимого Софокла. Глебу было интересно, ему казалось, что «Царь Эдип» — это мощно, и книга ему нравилась. А потом вкрадывалось чувство: вдруг на десятой и пятнадцатой страницах что-то изменили. Чья-то злая воля. Сатанисты, масоны или еще кто… Специально там что-то изменили, и это гипнотизировало его, влияло на него, казалось, может изменить всю жизнь. И Глеб начинал зацикливаться. Сейчас он понимал, что это бред, он мог включить критику, но в тот момент этот бред начинал пожирать его.

В этот момент происходило разделение: с одной стороны, он хотел знания, просвещения, хотел стремиться к великим древнегреческим трагикам, но бред препятствовал этому, внутри начиналась борьба. Глеб читал, но сам уже был не полностью в книге. Пытался понять, что читает, усвоить это, но получалось далеко не всегда. Иногда он вел разговоры без собеседника. Сыновья видели будто Глеб не слышит их, прислушивается к другим голосам. После случая с «преследованием» соседей, отнятием пальца и ужасом, испытанным, когда в него «вселялся колдун», жена обратилась к специалистам, и те поставили неутешительный диагноз. Он принял свою болезнь. Со всем смирением и добродушием. Добился этого медитацией: Глеб смотрел на голоса и видения изнутри, и они растворялись, ему становилось очень хорошо, все существо охватывало блаженство. Он научился вызывать это ощущение в любой момент: на улице, в больнице, дома. Одно только беспокоило Глеба сегодня. Собираясь на дачу, он впопыхах забыл свои таблетки, и теперь сокрушался, боясь обострения и очередной госпитализации. «Ну и ладно, — успокаивал он себя. — За три дня ничего ведь не случилось. Авось пронесет…».

И ничего не случилось бы, не выйди на перрон эта троица. Местные гопники обступили его лавочку как раз, когда он медитировал, и уже «ходил» по утреннему туманному лесу. Один сел рядом, показывая из-под полы куртки кастет. Второй стоял над Глебом. Выплюнул жвачку на перрон, он оглянулся кругом, потом потребовал:

— Дед, карманы вывернул нах… И не дергайся, гнида.

Третий поддел рукой в наколках корзину, она полетела в мазут, грибы высыпались на шпалы.

Лютый гнев перевесил ощущение эйфории, которую он теперь не мог вернуть никакой медитацией. Великий Он, знаменитый Трагик в его голове начал представлять свою пьесу: «Эти подлые рабы разрушают гармонию. Твою и общую. Но ты посвящен и избран. Время принести сакральную жертву. Иди, и совершай…» Глеба сковал ужас, ноги окаменели, он отчаянно попытался вернуться в себя, что-то ответить, но губы «зашил» Он.

Глеб замотал головой, «стряхивая» голос, но из пульсирующего затылка продолжались приказы: «Иди. Делай, Глеб…» Следом за голосом пришли знакомые, восхитительные видения. Глеб не мог противиться божеству, он уже знал, что сейчас будет.

По желанию Марка Аврелия сегодня мы в белых одеждах. Но главные жрецы и жрицы выделяются своим нарядным облачением для мистерии. Иерофант тоже в роскошном пурпурном одеянии, украшенном узорами, а на голове у него миртовый венок. Длинные волосы факелоносца обвязаны нарядной лентой. Раздается клич; «Мисты, к морю!» Взяв живого поросенка, я отправляюсь со всеми на берег Фалерского залива. Там мы омываемся в море и купаем поросят. Затем закалываем животных серебряными ножами, принося их в жертву Деметре в афинском Элевсинионе.

Покрывшись потом и содрогаясь от боли, сковавшей затылок, Глеб встал с лавочки. Из бокового кармана куртки он выхватил завернутый в платок кухонный нож, какой носит большинство грибников. Смахнул ткань и всадил его по рукоятку в живот стоящего. Тут же выдернул и, не глядя на упавшего, повернулся к сидящему ублюдку с кастетом. Тот с матами вскочил, повернулся, собираясь убегать. Глеб воткнул нож ему в спину дважды. Парень с криком упал плашмя на асфальт, разбив лицо. Кастет звякнул об перрон. Третий уже бежал прочь, заворачивая за угол станции. Через пять минут погони Глеб приблизился к нему в парке и толчком в спину повалил на траву. Тот сразу повернулся к Глебу лицом. Беглец что-то кричал и выл от ужаса, но Глеб уже ничего не слышал, садясь на него верхом.

Сцепив зубы и рыча, взяв рукоятку ножа обеими руками, он в экстазе стал бить в грудь и лицо сверху вниз, разбрызгивая кровь и разбрасывая лоскуты кожи. После первых ударов парень еще уворачивался, выставляя руки, а потом вскрикнул, и затих. Глеб все вонзал нож, пока не онемели руки. Он вернулся назад и деловито добил ползающую по окровавленному асфальту парочку. Потом попытался собрать грибы, но невыносимая боль в голове заставила его вернуться к лавочке. Глеб упал на нее и забылся в мутном страхе.

***

Через неделю после заседания комиссии троих пациентов психбольницы усиленного режима утром выводили на прогулку. Когда Глеб Викторович узнал, что сегодня можно посетить праздничную службу в маленькой церквушке, что на больничном дворе, он поведал сокамерникам, слушающим его бред давно и благоговейно, забыв про сон: «Что же, люди, нужно идти и созерцать. Повезет — может, сумеете постичь смыслы. По вере будет вам… Мистерии и там проходят с успехом, и уже давно. Христианские обряды и таинства ведь не на пустом месте. Если захотите, я вам помогу. Все будут прощены. Аллилуйя…»

С тех пор около десятка больных психиатрической клиники с усиленным надзором, совершивших преступления или попытки суицида, стали прихожанами. Вновь поступивших они приводили с собой на службы в больничную церковь. Вскоре из душевнобольных создалась немногочисленная, но верная паства, к радости Глеба Викторовича и старого, почтенного иерея. Так и жили. Иногда ночью проходившие вдали электрички резкими гудками будили Ландинского. В такую пору бывший режиссер подолгу неподвижно стоял у залитого лунным безумием окна, не различая, сон это или явь.