Никаких панических атак у меня раньше не было. Но раньше я и не была королевой, не занималась любовью в замках, не выгоняла любимых мужчин, не гуляла по Парижу, чувствуя себя моральным уродом. Почему всех русских тянет в Париж умирать? Или это только таких, заблудших душой, тянет?

Шутку про „увидеть Париж и умереть» не поняли ни французы, ни Алекс.

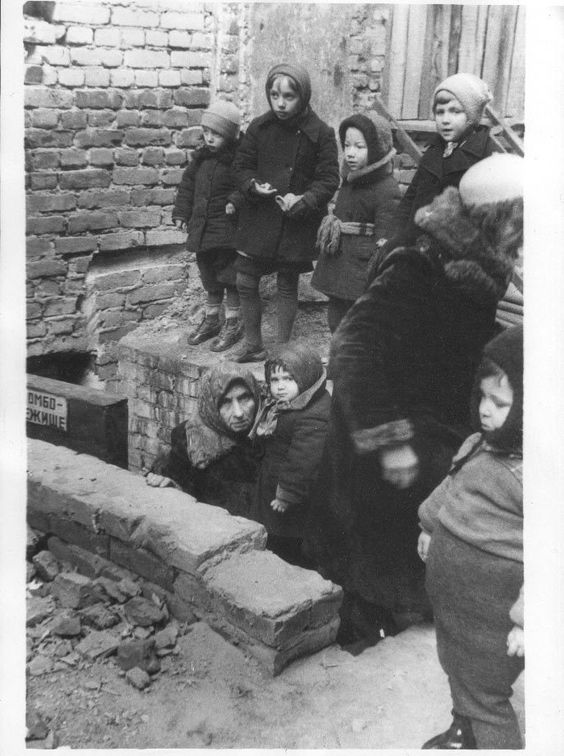

— Зачем умирать, когда все хорошо? – повторяли они, видимо пытаясь отговорить меня умирать во второй раз. – Умирают от болезней, а иногда от горя. Без еды и тепла тоже, – стал перечислять Алекс известные ему причины.

— А без мечты? — Вот была у человека мечта: увидеть Париж. Увидел, и теперь может умереть! — меня несло. Люди, не привычные к цинизму и шуткам в вопросах жизни-смерти, смотрели на меня с благоговейным ужасом. Ну, да ладно, пускай думают, что я такая по жизни „ку-ку»…

Алекс очень гордился своей профессией и любил повторять „нет ничего невозможного для немецкого инженера». За очень короткий промежуток времени немецкому инженеру выпало на долю пару непростых задач: на балу ей не нравится, ночью смеется и смотрит телевизор, а утром надо срочно ехать в Париж, чтобы там умереть от сбывшейся мечты…

После всего, Алекс не мог не влюбиться. Когда мы вернулись в Берлин, он уже все для себя решил.

Сразу после поездки в Париж, Алекс привез меня на самую красивую площадь Берлина, Жандармен Маркт, поставил под фонарь с кованными вензелями. От одного только представления, что я уеду в далекий „Башкрокостан», где по достоверной информации, из проведенного им исследования, меня поджидают разные опасности в виде снежных заносов, голода и среднестатистического низкого уровня жизни, ему становится не по себе и даже болит душа. Алекс показал на ворот расстёгнутой голубой в клеточку рубашки. Из-под рубашки выглядывала белая футболка и где-то за ней пряталась больная душа. Жить с больной душой трудно, еще труднее возвращаться в Башкортостан, где уже по моей достоверной информации, методом эмпирических наблюдений, присутствовали-таки в той или иной степени перечисленные Алексом неприятности.

Именно в этот самый день, распятая у фонаря, я определила дальнейшее развитие событий. Я грустно посмотрела на Алекса и сказала „Видно будет. У каждого своя судьба. Ты веришь в невозможную любовь. Мы слишком разные, и нашим мирам не суждено быть вместе». К тому моменту я уже овладела техникой напыщенной патетики, столь уважаемой в воспитанных немецких кругах.

В последующие дни Алекс приложил все усилия, чтобы „подарить мне свой мир». В программе поднятие на Берлинскую телебашню, где на высоте 400 метров, в ресторане, мне был вручен медальон с этой самой башней „на память о нашем свидании, которое мы будем вспоминать и через 50 лет“. Алекс в полный рост с бокалом шампанского, обводящий рукой город в огнях, простирающийся под нами с фразой: „Берлин у твоих ног – бери его!»

Я считаю себя романтиком, но романтиком, циничным и очень аллергенным на красивости и театральности в делах и чувствах. Я смотрела на представление „Берлин и я к твоим ногам» и не могла избавиться от скуки. Испорченная татарская дурочка, как и все женские персонажи романов, любила отрицательных героев, яростный натиск, долгие паузы, холодное безразличие, на грани с „я как-нибудь перезвоню» и тишиной в эфире… Из-за такого мужчины я уже когда-то настрадалась. Подумала очень трезво: „Пора браться за ум. Равнодушные негодяи в прошлом. Впереди Берлин у ног, ну и Алекс с бесконечным обожанием в глазах. Попробую теперь так. Оно того, определенно, стоит»

Я как-то слишком быстро пришла к выводу, что холеные, порядочные и очень влюбленные „синицы в руках» лучше „журавлей-Франков». Кстати, „журавль» больше не появлялся, и я тоже его не искала. Зачем? Я без конца прокручивала ту ночь в памяти. Поначалу тело отзывалось внезапным жаром, стоило закрыть глаза, я слышала голос, чувствовала смелые руки, его запах, дыхание … Потом воспоминания спотыкались на фразе с ухмылкой: „Что Алекс сделает, если нас застанет? Заплачет?» Я не хочу, чтобы когда-то эта ухмылка адресовалась мне. Что я тогда сделаю?

Я запретила себе думать о Франке. Это же так просто. Почти как разучиться дышать.

Месяц подошел к концу. Алекс провожал меня на вокзале и в сотый раз просил подтвердить, что я скоро вернусь. Он уже договорился по своим каналам в посольстве. Мне скоро дадут долгосрочную визу. Сразу на три месяца.

Домой я вернулась со странным чувством. Все это уже не мое. Все ненастоящее и давно забытое. Улицы какие-то маленькие, дома старенькие, лица серые.

Я уволилась с работы. Сказала, что уезжаю в Германию. Нет, пока не знаю на сколько, но думаю, навсегда.

Дома собирала любимые вещи. Брату оставалась целая комната. Он, единственный, кто мог ликовать. Родители сказали: „Ну и куда ты собралась? Кому ты там нужна?»

— Меня ждет Алекс!

— Откуда столько самоуверенности? Если Алекс из такой аристократической семьи, да и сам кандидат наук… Зачем ты ему нужна? Что в Германии нет своих девушек? Дурочка ты у нас совсем…

Я смотрела на родителей. Зачем они это говорят? Что за способ помочь и поверить в себя? Странное напутствие. Тем более, что всю жизнь именно мама твердила: „Уезжай, обязательно уезжай отсюда!“

Когда я выросла, мамин оптимизм как-то пообтрепался. Про Германию продолжали говорить, но как о чем-то совершенно запредельном. Мой каждый новый уфимский кавалер рассматривался потенциальным кандидатом в мужья. На мои отмашки „вы что, это все несерьезно, так, на пока…» родители смотрели с укором: „Время идет, так всех приличных женихов растеряешь…»

„Приличным женихам» я честно говорила:

— У меня планы уехать из страны. А у тебя? Есть идеи?

Идей обычно не было. Все идеи сводились к „есть квартира (машина, папа в министерстве…)» С некоторыми было жаль расставаться. Некоторых даже сильно любила. Но любая любовь рано или поздно становится реальной жизнью. Унылой провинциальной жизнью.

Родители и брат стояли на перроне. В шубах и шапках. Все трое махали мне под „Прощание Славянки». Я ревела. Родные и самые любимые люди поехали вместе с платформой в раздирающей глаза пелене. Когда мы снова увидимся? Неужели они остаются, а я уезжаю? Насовсем? Какое-то время, пока силуэты не пропали, я бежала от окна к окну по вагону. Перед глазами до сих пор их лица. Папа смотрит удивленно и строго, а мама растерянно вытирает слезы, брат сжимает кулак „держись там, сестренка…»

Продолжение следует…