В зале суда душно, несмотря на распахнутые окна. Люди толпятся, встают на цыпочки и вытягивают шеи в надежде хоть что-то увидеть. Особенно усердствуют журналисты. Они напоминают стаю собак, взмыленных после охоты: рвутся вперед с диктофонами и камерами наперевес, и только окрик пристава «Уважение к суду!» удерживает их не хуже хозяйского поводка.

В зале толпа, но вокруг меня образовался довольно большой свободный круг, будто я отгорожен ото всех невидимой преградой. Что ж, к этому чувству мне не привыкать.

Отворяется незаметная боковая дверца, входит судья Морз — строгая дама в очках с тонкой позолоченной оправой. Я сразу замечаю, насколько не нравится ей столпотворение в зале. Она хмурится, что-то тихо говорит приставу. Уверен, ей бы хотелось сделать слушание закрытым, с минимальным количеством людей, чье присутствие строго необходимо. Но… Дело слишком резонансное, колеблет устои, попирает основы, бросает вызов и бла-бла-бла… Без журналистов не обойдется, одним словом. Что ж, госпожа судья, есть на свете несбыточные желания. Уж я-то знаю.

Слушание начинается. Допрос обвиняемого. Еще один. Судя по всему, это даже допросом будет сложно назвать: никаких обвинителей и адвокатов, они свое дело сделали. Но судья не может принять решение и потому сейчас хочет, как она выразилась, «побеседовать» со мной.

Слушание начинается. Допрос обвиняемого. Еще один. Судя по всему, это даже допросом будет сложно назвать: никаких обвинителей и адвокатов, они свое дело сделали. Но судья не может принять решение и потому сейчас хочет, как она выразилась, «побеседовать» со мной.

Она явно напряжена, глядя, как передо мной ставят на низенький столик ноутбук с беспроводной клавиатурой. У меня мелькает мысль, что она не хочет моих ответов, во всяком случае — осмысленных ответов. И правда: притворись я бессмысленным овощем, дело разрешилось бы быстро и ко всеобщему удовольствию.

Рядом со мной садится пристав, который будет зачитывать то, что я наберу на ноутбуке. Задача несложная, но муторная: мои пальцы мало приспособлены для набора текста, да и размером не вышли. Впрочем, пристав мне симпатизирует — это я чувствую прекрасно. Хорошо бы еще его симпатия не выражалась в желании взять меня на ручки и почесать за ушком.

— Обвиняемый… — голос судьи срывается, когда она обращается ко мне. — Я хочу сказать, господин…

Она покашливает и торопливо делает глоток из высокого стакана с минералкой.

— Зовите его Марти, — раздается за мной голос моей матери. — Он не любит, когда его называют по фамилии или Мартином, по полному имени.

Я слышу, что она еле сдерживает слезы. Хочу обернуться, как-то утешить ее, но не делаю этого: если собравшиеся в довершение всех бед увидят, как моя голова свободно поворачивается на сто восемьдесят градусов, сюда призовут экзорциста.

Рука судьи вздрагивает, инстинктивно тянется к молотку: «тишина в зале суда» и все в таком духе. Но едва начав свой путь, замирает.

— Марти, — повторяет она, — я хотела бы узнать вашу версию случившегося.

Что ж, для того мы и собрались. Я склоняюсь над клавиатурой.

«Если вы спрашиваете, убил ли я доктора Штраусса — да. За что? Взгляните на меня — и вы получите ответ».

— …и вы получите ответ, — дочитывает пристав. В зале стоит гробовая тишина. Глаза судьи Морз краснеют под очками.

— Продолжайте, Марти, — справившись с собой, твердо произносит она. — Думаю, нам всем нужно услышать вашу историю.

«Когда я родился, то не должен был выжить. Список моих диагнозов и врожденных патологий содержится в медицинской карте, которая приложена к делу. Потому скажу лишь, что я не мог бы двигаться, говорить и понимать речь других людей. Наверное, не мог бы и мыслить, но тут нельзя знать наверняка. Врачи прочили мне жизнь «овоща» или «растения» — прошу прощения за такие слова, Ваша честь, но именно так это и называется среди тех, кто имеет отношение к тяжело больным людям. Я должен был просуществовать в таком состоянии какое-то время, очевидно, недолгое, и умереть».

— …умереть, — дочитывает пристав. Его голос тоже подрагивает. Я прямо кончиками шерсти ощущаю, какие усилия он прикладывает, чтобы его голос звучал относительно спокойно и нейтрально. Судья машинально прижимает кончики пальцев к закушенным губам. От матери за моей спиной слышатся сдавленные рыдания и пахнет успокоительным.

«У меня четверо старших братьев и сестра, — продолжаю я. — Мама посвятила себя нашему воспитанию. Отец работал. Шестой ребенок — тяжелый инвалид — был слишком большим бременем для нашей семьи. И все же мои родители не могли решиться на прерывание беременности. Моя мать уже давала показания, так что ее доводы вам известны».

— Я бы не смогла… Не смогла… — еле слышно доносится из-за моей спины. Я до сих пор не знаю, жалеет ли мама о решении, которое они с отцом приняли тогда. Обо всех принятых тогда решениях. И я боюсь это узнать.

«Тогда-то в жизни нашей семьи и появился доктор Штраусс из Хоф-клиникум. Shape Shifting, искусство смены формы — его cистема реабилитации для детей с тяжелыми патологиями. Она была новаторской, спорной, революционной и скандальной. Наверное, вы легко догадаетесь, Ваша честь, что эти слова не входили в число любимых моими родителями…»

— Я могу это представить, Марти, — кивает судья, когда пристав заканчивает чтение. — Можете ли вы описать суть этой системы так, как вы сами ее понимаете и воспринимаете?

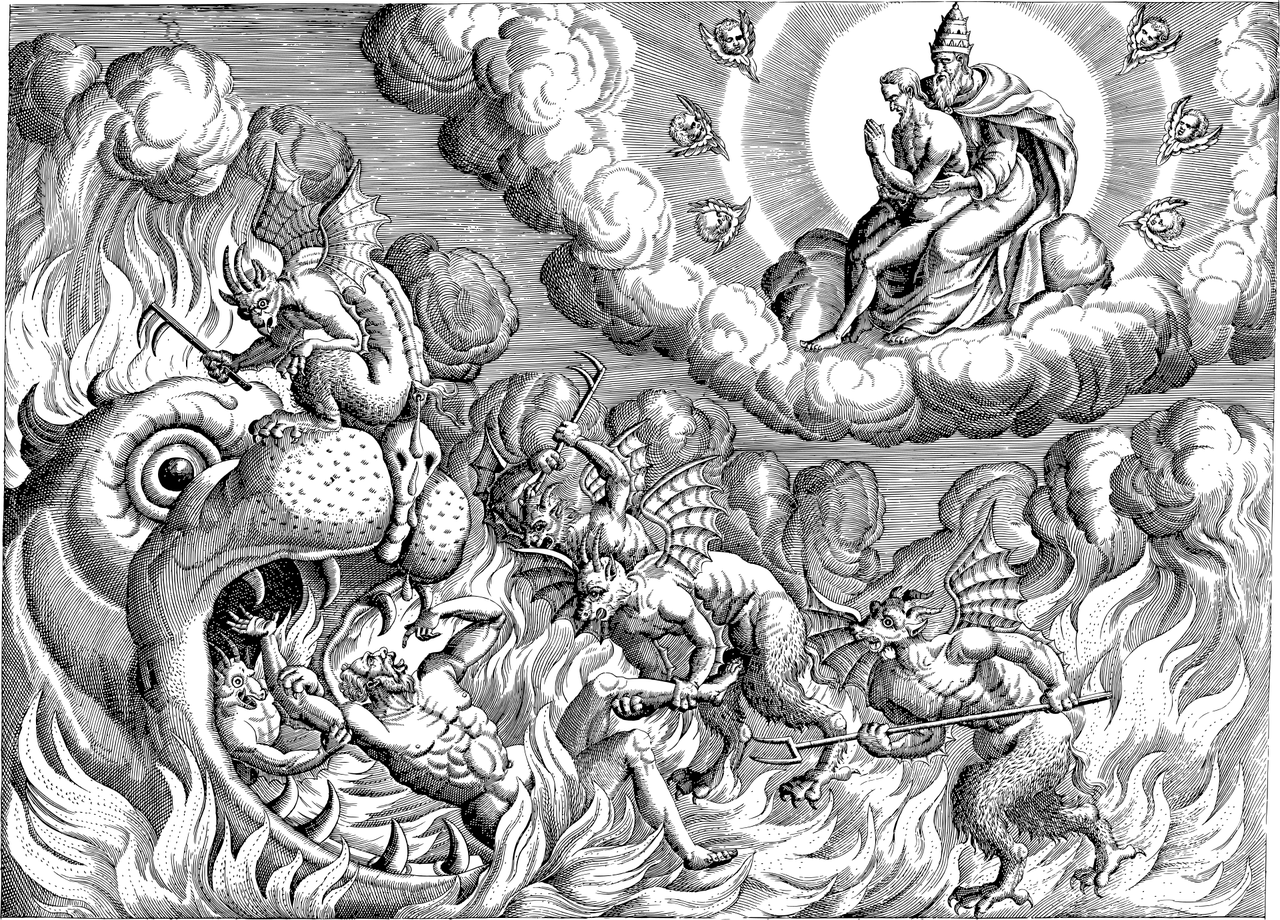

«Как я узнал, слово ShapeShifting не было изобретением доктора Штраусса. Оно давно существует в мире культуры, фольклора и художественной литературы и тесно связано с понятием оборотничества. Все эти людоволки и девочки с кошачьими ушками — это ShapeShifting. Я выяснил также, что некоторые народы в Восточной Европе верят, что оборотнями становятся не только добровольно, но и по принуждению, в частности, в результате проклятия. Думаю, именно поэтому доктор Штраусс назвал так свою систему. Он хотел менять формы. По его мысли, самые сильные страдания родителям инвалидов причиняет тот факт, что их дети слишком похожи на людей…»

Я чуть отодвигаю клавиатуру, разминаю пальцы. Кисти болят: пожалуй, мне никогда еще не приходилось писать столько за раз. А ведь я не добрался еще и до половины. И все же должно быть сказано все, до последней буквы. Потому что, мать его, это действительно и подрывает, и бросает, и колеблет.

По залу между тем идет гул: присутствующие отзываются на последние прочитанные приставом слова.

Возвращаюсь к клавиатуре.

«Полагаю, что логика доктора Штраусса была такова: если бы с ребенком произошли некие генетические трансформации, в результате которых он сменил бы облик на другой: приятный, милый, — и совершенно непохожий на человеческий, — родителям было бы проще. Зверушку не будешь сравнивать с другими детьми. Не будешь ждать, что однажды она повзрослеет настолько, что поймет тебя; освоит речь; научится читать; поступит в университет… От зверушки ничего не ждут. Ее просто любят. Она не вызывает отвращения или страха, напротив. Пушистый мех или яркие перышки — это красиво. Гораздо красивее, чем лежачий больной с трубкой в горле. Зверушке все радуются, тем более, что…»

Снова разминаю пальцы. Тишина в зале гробовая.

«Тем более, что эта зверушка, в отличие от человека, будет здорова. Больные гены заменятся неповрежденными — от попугайчика, лемура или кошечки… В результате появится некто… Некто вроде домашнего питомца».

Журналисты все же не выдерживают: бурлят, неясно бормочат… Затем прорывается женский голос:

— Когда вы поняли, что мыслите, Марти?! Когда осознали себя человеком?!

— Уважение к суду! — не дожидаясь пристава, рыкает судья Морз. — Здесь вам не пресс-конференция!

Поводок натянулся, охотничьи папарацци примолкли. Но они ждут своего часа: момента, когда будет оглашено решение суда. Тогда уж они отыграются на судье Морз за все окрики и удары молоточка. Жаль, мне кажется, она хороший и честный человек. Ее беда только в том, что в моем случае нельзя вынести вердикт, который устроил бы всех.

— Продолжайте, Марти, — просит между тем судья. — Вы можете проигнорировать прозвучавший вопрос или ответить на него — как посчитаете нужным.

«Мое самое ранее воспоминание — детский смех. Братья и сестра охотно играли со мной, и это доставляло нам всем большую радость. Мое физическое развитие определили гены лемура и фенека, и когда трансформация завершилась, я стал прекрасным товарищем для детских забав. Мог вернуть воланчик, застрявший в ветвях, забраться на любой забор или крышу, побегать наперегонки… Довольно долго мне казалось, что все вокруг радуются вместе с нами. Лишь со временем я начал замечать нюансы и осознавать всю необычность моего положения. Наверно, ключевое слово тут — осознавать.

Я видел, как боится за меня мама. Как бы меня не обидели, как бы не стали воспринимать не как брата, а как домашнего питомца. Доктор Штраусс, — а мы регулярно ездили к нему на осмотры и консультации, — говорил, что объяснить мой вид другим детям будет не сложнее, чем внешность усыновленного ребенка другой расы. Если твой брат может иметь другой цвет кожи, то почему бы не шерсть и не хвост? В его устах это звучало убедительно и гладко, но в реальности объяснить про хвост было куда сложнее…»

Снова разминаю руки.

— Ваши братья и сестра обижали вас? — спрашивает судья Морз.

Я отрицательно качаю головой. Они все добры ко мне. Были в детстве и сейчас тоже. Скорее, это меня можно упрекнуть в недостатке братской любви: я понимал, какое горе принесет им то, что я совершу. И меня это не остановило. Да и до этого…

Вновь стучу по клавишам.

«Хуже всего было отцу. Однажды он обругал мою сестру за то, что она попыталась нарядить меня в кукольную юбочку. «Это твой брат! — орал он. — Не обезьянка и не игрушка!» Сестра тогда очень испугалась и начала плакать: отец никогда раньше не вел себя так. Мне тоже было страшно, но не потому, что он разозлился, а потому, что я видел, что, крича и ругаясь, он плачет тоже…»

— Мы уже знаем, что ваш отец ушел из семьи через пять лет после вашей трансформации. Вы поддерживали контакты впоследствии?

Я киваю. Отец давал показания в один из дней судебного процесса. Мы виделись за пару месяцев до этого, и за эти месяцы он постарел лет на десять. Видимо, я и правда плохой сын.

— Могу ли я спросить, когда и как вы начали развиваться интеллектуально и как вышло, что ваши родные не знали об этом?

«Разница между мной и моей старшей сестрой — всего два года. Разумеется, у нее были книжки, какие-то развивающие игры… Мама часто занималась с ней, они читали, разучивали цифры… Я был при этом и довольно скоро разобрался в этой премудрости. Однажды я, надеясь порадовать маму, составил слово «МАМА» из магнитных букв на холодильнике. Когда она это увидела, с ней случился нервный припадок. Она истошно закричала, словно в нее всадили нож, и начала оседать на пол. Прибежал отец, к счастью, он был дома. Пришлось вызвать врача. Мы, дети, были просто в ужасе, думали, что мама умрет. На следующий день мы поехали к доктору Штрауссу. Мама кричала, что он шарлатан, что он обманул нас, что, вопреки его прогнозам, я развиваюсь не только физически, что в теле зверька пробудился человеческий разум… «Мама! Он написал «Мама»!» — бушевала она. Доктор Штраусс что-то говорил в ответ, успокаивал… Общий смысл его речей сводился к тому, что это невозможно. Тогда я впервые понял, что, затевая весь этот эксперимент со мной, он не очень-то хорошо представлял, что делает…

С тех пор я старался не выделяться. Проявлял сообразительность, так сказать, на уровне домашнего питомца. А чтение и все прочее стало моей тайной».

— Если говорить об убийстве доктора Штраусса… Расскажите нам, что привело вас к этому шагу? — спрашивает судья.

Киваю, показывая, что понял ее. Усмехаюсь, стараясь делать это не слишком заметно: на звериной морде улыбка выглядит оскалом. Я мог бы многое рассказать: и о толпах журналистов у дверей нашего дома; и о хейте — мы трижды переезжали из-за угроз; о том, как меня похитили и затребовали выкуп (я сбежал раньше, чем полиция нашла шантажистов, ими оказались члены какой-то радикальной природоохранной организации); о наших родных, которые отвернулись от нас из-за меня… Но важно, пожалуй, другое.

«Впервые я захотел убить его, когда мне было тринадцать. У моей сестры была подружка, Анна. Я влюбился в нее без памяти. А она обожала чесать меня за ухом и однажды попросила сестру разрешить ей меня выгулять, чтобы на нее обратил внимание мальчик, в которого была влюблена она».

— Я б тоже за такое убил! — раздается откуда-то от двери веселый мужской голос. По публике прокатывается волна смешков, правда, довольно нервных.

Я замечаю, что судья Морз на сей раз не призывает к порядку — дожидается, когда это сделает пристав.

«Так уж вышло, что, сколько ни живу, я все время от чего-то отказываюсь. Я понимал, что мой ум доконает мою мать; мне нельзя любить; у меня не будет семьи; вряд ли кто-то согласиться взять меня на работу; когда мои родители умрут, я, видимо, буду жить с кем-то их моих братьев или с сестрой — если, конечно, не проведу остаток дней за решеткой. Я буду мешать им, ведь теперь не получится сделать вид, что я просто экзотический питомец. В то же время будет негуманно поместить меня в зоопарк или выпустить на волю, скажем, в лес. Для меня нигде нет места».

— И вы решили отомстить? — тихо спрашивает судья.

Отрицательно качаю головой.

«Я решил убить его, когда узнал, что он решил продолжать. Посчитал мой этап программы завершенным, ведь я вырос. Счел его удачным и собирается повторить с другими детьми — теперь уже с несколькими».

— Вы отняли у этих детей и их родителей шанс — пусть даже такой… Неоднозначный. Вам ли было это решать? — спрашивает судья.

Развожу руками. Пальцы ломит. Не мне решать? Наверно. А с другой стороны — кому как не мне?

— Последний вопрос, Марти. Ведь вы могли бы избежать ответственности. Никто не знал, насколько вы умны. Все это могло бы сойти за…

Останавливаю ее движением руки.

— Нападение животного? — читает клерк. — Могло бы. Будь я животным, непременно так бы и сделал.

Она еще какое-то время смотрит на меня, ожидая продолжения. Но я сказал все, что хотел.

Суд удаляется для принятия решения.

!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!