***

А как же мы? Забыты и оставлены,

но в комнатах разрушенных домов

сырые окна не закрыты ставнями

и форточки сквозят поверх голов.

Зола сера. А ты топила книгами?

Они горят, но не дают тепла —

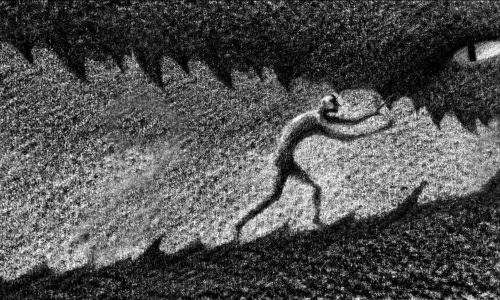

герои по чужим абзацам прыгают

и только боль печальна и светла.

Так как же мы одни? И грех уныния

смертелен, но к нему не привыкать.

Не льдом ещё, но серебрящим инеем

уже покрыта узкая кровать

***

На скатерти пятно

от красного вина.

А если не вино,

то чья тогда вина —

вода или кисель

из сливы на крови?

Какая параллель,

какие снегири,

откуда не уйти,

откуда убежать.

А если не в чести,

то лучшее не ждать.

Узором на щеках

сосуды синих рек.

Как молод был вчера

вчерашний человек.

Как будет стар тогда,

когда расколют лёд

и оживёт вода,

а он по ней уйдёт.

Красивое пятно

похоже на Париж

и даже всё равно

noblesse или oblige.

***

Над головой лохмотья облаков.

От крупных капель синяки на грушах.

Но не осталось больше чудаков,

кому охота эти капли слушать.

На мокрых лавках желтые листы —

повестки в Страшный Суд или в разлуку.

А помыслы и не были чисты

и заповеди слушались в пол уха.

Ступенек скрип. От дворовых собак

ни слова, но глубокое участье.

Могли бы — нас носили на руках

и закрывали телом от несчастий.

Сад пахнет прелым. И гнездо сорок

бельмом в глазу на опустевшей липе.

Для каждого из нас отмерян срок —

семь дней на насморк при сезонном гриппе.

***

А потом? А потом он умер.

Он так был изначально задуман,

чтобы из праха в прах, из воды в воду,

из свободы жить уходить в свободу.

От кислого к сладкому,

от падшего к падкому.

От «моя девочка» до «эта женщина»,

от распятого до развенчанного.

От мальчика до старика.

И всё время не та река.

Нельзя же в одну и ту же воду.

Особенно, не ведая брода,

и если не водица, а кровь,

если не в глаз, а в бровь.

А потом? А потом он умер.

Его девочка-женщина слушала зуммер

и не верила, что его нет.

Ела горькое на обед.

А сладкого в доме нет. Диабет.

Мыла посуду.

Убирала лишние рюмки,

а его вещи в сумки,

чтобы отдать бомжам.

Он всегда всё решал сам.

Но в этот раз не сложилось.

Не спасла божья милость.

А потом? А потом он умер.

Он был так изначально задуман.

***

«На свете счастья нет, но есть покой и воля» (Александр Пушкин).

«Мело, мело по всей земле

Во все пределы» (Борис Пастернак).

Что там за лесом? Не видать ни зги.

Не выйдя из дому не знаешь правду.

Песок дороги съест твои шаги —

их заметут еловых фраков фалды.

Наощупь — ты же, отроду, слепой —

ищи в трёх соснах выходы и входы.

И ничего не светит над тобой —

ни счастья нет на свете, ни свободы.

Шершава кожа и морщинист лоб

у первой же попавшейся берёзы.

От старости её берёт озноб

и капают берёзовые слёзы.

Иди на звук вчерашнего дождя,

залившего предлоги и пределы.

«Мело, мело по всей земле»? Земля

ещё не переписана набело.

Что там за лесом? Скорая зима,

распутье или, всё-таки, распутство?

В трёх соснах пересыльная тюрьма

и обострённое шестое чувство.

***

Ну, вот, мой мальчик, собирайся в путь.

Ночь на вокзале нагоняет жуть

стреляющими на похмел бомжами.

А что же будет с Родиной и с нами?

Но утверждают буквы на табло,

что Харьков есть, а жизнь всегда дерьмо,

не о такой мы в юности мечтали.

О, эти залы ожиданий на вокзале

и комнаты для девушек с детьми.

В них дети наши, девушки прошли,

забытые в ячейках для хранений

и раньше наблюдал с картины Ленин

за долгими прощаниями всех,

кто начинал свой бег-побег-разбег.

Вот так и ты, мой мальчик, улетел.

Есть день рождения, а смерть — пока пробел,

и слава Богу, милует своих.

Вот эта чёрточка — вся жизнь — недолгий миг

от «Добрый день» до точки в «Доброй ночи»,

а ты простой, слепой чернорабочий,

встречающий вагоны из Днепра.

Исчезла в расписании Москва

и не звучит «Прощание славянки».

Платформы перевозят только танки

а, иногда, из них металлолом.

И мы, спокоен будь, в него уйдём.

Ведь мы с тобой из вечного металла.

Нас раньше было много. Нынче мало.

Ну, вот, мой мальчик, твой десятый путь.

Давай, иди, я буду там, когда-нибудь.

***

Ветер с востока приносит дурные мысли.

Вы были когда-нибудь в Перемышле?

Раньше был город, теперь похож на село.

Раньше. Не очень давно.

Тут было много Сар и Хан.

Улицы звучали эхом: «Шалом, Абрам!»

Мойшек шил сапоги.

Он после Замосци был без ноги.

Зато с польским крестом на груди.

За мужество и за верность.

Гордился, наверно.

Кстати, его крест нашли.

После войны, в отвалах земли.

Строили что-то и откопали.

Хорошо продали.

Кто помнит о закройщике Боре?

Он недалеко. В Собиборе.

Тело сожгли, а дух бродит в лесу.

Не может без тела найти дорогу к Отцу.

Кто помнит о офицере Альберте Баттеле,

не заткнувшем уши ватой?

И скольких он спас? Говорят, около пятисот.

Не наградили. Наоборот.

Умер во Франкфурте, в пятьдесят втором.

Сердце не выдержало перемышльских гематом.

А граница рядом. За холмом Украина.

Такая же слякоть, такая же глина,

липнущая к сапогам.

«Пусть копает себе сам»

Можно пока покурить.

А потом убить.

Ветер с Востока приносит дурные мысли.

Всех не упомнить. Семизначные числа.

***

Я думал пронесёт. Не пронесло.

На зиму забивают в долгий ящик.

Гребчиха сложит длинное весло

и пионер опустит горн трубящий.

Под гипсом у неё замёрзла грудь,

а пионеру холодно в коленки.

Перезимуют в парке, как-нибудь,

не посинеют, белые как стенка.

А как же мы, привыкшие к теплу?

Нам тоже в ящик, в темень и разлуку?

Как я оставлю тут тебя одну

на эту продолжительную муку?

Что будешь делать — кутаться в пальто

и руки в рукава, как камнем в воду.

Я знаю, это всё не так, не то —

ты мёрзнешь и в другое время года.

Хотя, уверен, сможешь без меня.

Ты женщина — семь жизней и на лапы

Всего-то середина октября,

а холода все ближе, тихой сапой.

***

Скоро, скоро станет холодно,

а в прозрачных облаках

кличут, кличут зиму вороны

развалиться на домах

снегом, снегом и сосульками,

устремлёнными к земле.

У домов причёски дульками —

это дым, как на войне.

Окна, окна — телевизоры,

а за ними жизнь идёт.

Если вы сегодня избранны,

завтра всё наоборот.

Завтра, завтра будет разное,

а сегодня на бочок.

У зимы ботинки красные

и серебрен поясок.

Сани, Сани, Сашки, Шурики

одевайтесь потеплей,

если вы в парадном курите,

выходите из дверей.

Снега, снега понавалено

и сугробы с крыш грозят.

Нет на вас генсека Сталина,

распустили вас, ребят.

Если, если всё получится,

доживёте до весны

и трамвайная попутчица

выйдет прямо в ваши сны.

Руки, руки греют варежки,

пальцы в пальцы вплетены.

Так выходит, что, товарищи,

виноваты без вины.

Губы, губы наморозили

и опухли от любви.

Карта вышла, биты козыри,

но какие наши дни?

Будет, будет время праздника,

если только доживём.

Тапки тёплые без задника,

ночь за ночью, день за днём.

***

Он молчалив.

Сидит в тени олив

и отрицает формулу любого,

кто утверждает — первым было слово.

А если да, то слово было Б-г.

Он просто много лет искал предлог,

чтобы молчать и созерцать природу —

без Евы, без Адама. Без народа,

который и кормить и развлекать

обязан тот, кто им отец и мать.

А было и приятно, и тепло.

И море, тёмно-синее стекло,

облизывало ноги и точило,

насколько доставало силы,

рельеф прибрежный в золотой песок.

И облака, слегка наискосок,

летели и отбрасывали тени.

Молчал, зевал, и засыпал от лени,

переворачивался со спины на бок.

Витало слово. Слово было Б-г.

Но не произносил. Не время и не место,

не из того он был намешан теста,

чтобы себе придумывать себя.

Температура двадцать пять выше нуля

и шар ложится точно на носок.

И это слово. Это слово Б-г.

Шар попадает в левую девятку.

А может Еву сотворить из пятки?

Но для начала вылеплен Адам.

Вдыхать ли душу, строить первый храм?

А вот и слово. Это слово Б-г.

Он трудится, не покладая рук и ног,

и множатся его проблемы.

Любить иль не любить — вот в чём дилемма.

Быть иль не быть — вот в чём его вопрос.

Вход в сад репейником зарос

и вместо роз сплошные сорняки.

Он молчалив. И сны его легки.

Но было слово. Слово было Б-г.

И этим словом начался пролог.

***

Дорогу эту снег засыплет —

следы, разметку, колею,

на проводах зимой налипнет

и ограничит связь мою.

Запоминая повороты,

ставь стрелки мелом на стене,

а между ними точки-ноты,

как партитуру обо мне.

Цепляют плющ и ежевика

за туфли, душу и пальто.

Не оставляй в снегу улики,

их, в принципе, не ждёт никто.

Найдёшь подъезд, а дверь открыта,

гуляют ночью сквозняки

и мыши, королевской свитой,

снимают хлеб с моей руки.

Свет не включай.

Тугие тени уложим рядом на полу.

Твои холодные колени

истосковались по теплу.

Зима, зима. Ещё не время,

но воздух пахнет декабрём.

А мы с тобой ещё не в теме,

но, я надеюсь, доживём.

***

Чего тебе не хватает?

Мороженое не тает,

цветы не умирают на подоконнике —

твои идолопоклонники.

Кошка согревает собой батарею,

пальцы от ручки немеют,

но продолжают писать.

Стол, стул, телевизор, кровать.

На двоих с кошкой.

Немного жарко. Немного тошно

и дождь с косой за окном.

Не смертельно, но хочется спать днём.

На кнопке «Вызов» стёрлись две буквы и получилось «зов».

Предков, родины, рвоты, горных козлов.

Чай закончился. Кофе нет.

Деньги передают привет.

Чего тебе не хватает?

Прошедшего мая?

Лёгкости крыльев и тела?

Того, что ты не успела?

Пожатия? Поцелуя? Секса?

Много лишнего текста.

Много излишних слов.

Мало острых углов

и много тупых.

Семь восьмых.

Нет, девять десятых.

Напрасные траты.

Напрасные поиски равных тебе.

И, как у композитора Скрябина, нарыв на верхней губе.

Но ты не умрёшь от заражения кровИ.

Чего тебе не хватает? Живи.

***

Всего-то дел — спаси и сохрани,

а после отпускай, пусть едут с Б-гом.

У нас закат, у них рассвет, но дни

становятся короче понемногу.

Над домом свет чердачного окна,

а улица темна и бесконечна

и тишь её, как полотно, плотна,

наброшена на тонкие предплечья.

Деревьев кроны вовсе не видны —

почти срослись с глубоким чёрным небом.

Они уехали, и мы с тобой одни.

По крайней мере, завтра до обеда.

Всего-то дел, возьми и обними.

А сразу отпускай, раскинув руки.

После заката, ночью, снятся сны

о встречах, расставаньях и разлуках.

***

Зима будет бесконечной, но закончится поздней весной

и станут все чёрные звёзды одной биполярной звездой.

А у нас из запасов есть кофе, красное и валидол.

И нечего ждать. Открывай крышки и выставляй всё на стол.

Быть бесстрашным не страшно. Это навык и немного вина.

Слышишь, где-то звонит колокол? Это сходит с ума зима.

***

Приснилась ночь. Приснится же такое,

такое страшное и тёмное. Ночное.

Так хочется скорей открыть глаза

и убедиться — неба бирюза

висить квітучим балдахіном,

а ми під ним. Ти в сукні з крепдешина.

Я, почему-то, в шортах и в пальто.

Такое симпатичное не то.

И даже если все чуть-чуть не так,

как хорошо, что это был не фрак

и не лилово-синий смокинг.

А ще — я відчував твій ніжний дотик

та подих тихий уві сні.

Вот, здорово, что мы пришли с войны,

а не лежим в подтопленном окопе.

Мы где-то рядом, в Украине и в Европе,

что, к счастью, не всегда одно и то же.

И, по привычке, хочется быть строже,

и хмурить брови, сдерживать улыбку

и задавать вопросы на засыпку:

ти хто, ти як, навіщо та чому?

А відповіді знати самому,

не ставя точки после запятых.

Я даже пел во сне, а утром как-то сник,

не попадая в такт и спутав рифмы,

но наблюдал в пруду купанье нимфы.

Та падав з білих яблунь дим.

Що, я не буду більше молодим?

Но столько было неба над хупой,

расшитой тонкой ниткой золотой.

Приснился день. Приснится же такое.

Такое светлое и грустное. Простое.

***

Если писать, то портвейном —

скатерть пускай в острова.

Реки молочно-кисельны,

из пирогов берега.

Пусть уже люди как люди,

между собак и котов,

те, кто других не осудит,

и без условий готов

к подвигу и к адюльтеру,

к радостям и коньяку.

Если гореть, то за веру.

Имя её на слуху.

Если лететь, то за Солнцем,

в горсти держа медяки.

Утром рассыплются монстры —

крошки склевали с руки.

Но сглазит похмельный ангел,

не сплюнув три раза в ночь,

и выйдет на полустанке

в пробирке портвейн толочь.

***

А знаешь, как хочется

тепла и одиночества.

Вот именно в таком порядке.

Тепло — это плацебо в облатке.

А главное — это одиночество.

Помнишь стихи — пророчество,

одиночество — всех начало начал.

Оно как последний причал.

Дошёл. Пришвартовался канатом,

который там называют концом. А в оплату

как раз принимают тепло.

И вроде ещё светло.

И женщины машут платками,

а дети руками.

Старухи приносят цветы.

Не оглядывайся. Это ты

тот, чей приход ожидали,

глядя в морские дали.

Но хочется одиночества и тепла.

Надежда не умерла.

Стоит у тебя за плечом.

Всё ещё будет. Потом.

***

Ты помнишь, мы с тобой спорили?

И даже почти поссорились,

обсуждая вопросы любви

и чем она отличается в Киеве и в Сомали.

Ты говорила — ничем.

Просто у сомалийцев больше проблем

плюс вопросы религии

и они объясняются мигами,

боясь камней шариата

и неотвратимой расплаты.

А у нас все посвободней

и народ не такой голодный.

Но это больше о сексе, а я хотел о любви.

Поговорим, тут же все свои.

Ты была как удар под ложечку

и я сказал себе: «Божечки!

Неужели мне повезло?

Неужели, друзьям и врагам назло,

у меня есть шанс переспать с тобой,

такой красивой и такой молодой?»

Я ещё не понял тогда, что это надолго

и появится чувства вины и долга,

а потом угрызения совести

от любой неприятной новости,

связанной как-то с тобой.

Такой красивой и молодой.

В общем, мы поменялись местами

и разделились мостами.

Я о любви, а ты о порнухе.

Я о нас, ты вполуха.

Я о совместном будущем.

Ты о суде и судящих.

Все время вокруг да около.

Богу богово, лоху лохово.

И нельзя сказать — выбирай.

И не выберешь — ад или рай.

Нет различий между Киевом и Сомали.

Если порнолюбовь в крови.

***

На мне, как на дереве, мох растёт с северной стороны.

Он сверкает тёмно-зелёным, отражая переменные фазы Луны

и покрывает буквы, вырезанные тупым перочинным ножом

на местах, заживших от колотых ран и небольших гематом.

Подо мхом сердца и инициалы, стрелы и даты безвозвратных потерь.

На коре морщины и кратеры, в кроне прячется неизвестный науке зверь

с голубыми глазами, длинным хвостом и ушами с пушистыми кисточками

и у него по понедельникам тоже бывают сердечные приступы.

А ещё на рассвете прилетают из города различные райские птицы.

У них выходные, их выпускают на пару часов на волю из психбольницы.

Они сидят на ветвях и часами поют свои бесконечные песни

о том, что мы вместе, но непонятно в каком неизвестном месте.

А иногда этот мох расцветает ландышами и золотыми фиалками

и светлячки подсвечивают его безопасными спичками и зажигалками.

Белки сушат его и курят косяки долгими зимними вечерами,

А ещё они пьют с зайцами, воронами и даже, иногда, с нами.

***

Понедельник начинается в субботу.

А понедельник начинается в четверг.

Мне позвонил с утра какой-то человек

и заявил, что будет в понедельник.

А вот на Пасху или же в сочельник

и для чего встречаться надо нам

не уточнил. На улице стучали в барабан,

а может быть ворона била клювом,

сбивая с толка и мешая трезво думать

о предстоящем в понедельник разговоре.

Я думал о соседях и о море,

а надо было бы о Б-ге и о Торе.

Надеть талит и накрутить тфиллин,

сказать спасибо за пенициллин

и мелким почерком писать Ему письмо,

засунуть в щель облезлого трюмо

в надежде, что когда-нибудь найдут.

До понедельника все точно не помрут

и будет с неизвестным разговор.

А вдруг у нас случится длинный спор,

который мы продолжим утром. Вторник

хороший день, чтобы о высях горних

поговорить, а также о судьбе и о любви.

Какие тайны, все вокруг давно свои

и голос удивительно знакомый.

А доводы его серьёзны и весомы.

Вот если бы не крылья за спиной

Он выпил бы, наверное, со мной.

Но понедельник начался в четверг.

Мне позвонил какой-то человек

и говорил, что точно не в субботу.

В субботу же Шаббат и никакой работы.

Я согласился, записал в скрижали.

И попросил ботинки, чтоб не жали.

***

Сто первый километр.

А где тут у вас сто первый километр?

Дождь идёт и сыреет фетр,

Ботинки вязнут в размокшей пашне.

От простуды нечастый кашель.

Из нечастых труб нерегулярный дым.

Здесь никто никогда не был молодым.

А если такое случалось,

была это Б-жья шалость.

С кем не бывает. Ошибся.

Упал в грязь. Хорошо, не ушибся.

В селе пьют водку. Если привезут.

Если выйдет машина на маршрут.

Если водитель не пьян.

Если скосят у магазина бурьян.

Если продавщица жива.

С вечера была. А как с утра?

Где тут у вас сто первый километр?

Да вот здесь был прошлым летом.

А прошлой зимой

был за рекой.

Он у нас, впрочем, везде.

Нас же надо в узде.

Плетью или кнутом.

Можно даже штыком.

Главное, что всегда есть кому.

И все по уму. Меняют тюрьму на суму.

Хрущева на Брежнева. Он еврей?

Леонид Ильич, вы каких кровей?

Где тут у вас сто первый километр?

Во дворе, где ходят до ветру.

А адрес у вас какой?

Адрес простой.

Село Беспрозванное. Область любая.

Улица Первого мая.

Номер семнадцать. За ним

указатель. Км 101.

***

Ковидное.

Что может стать с тобой ночью?

Вдруг тебя обесточат?

Вдруг твои лёгкие схлопнутся крыльями

и пузырями блестящими, мыльными

вылетят в снежное апрельское небо?

А в голове почему-то имена Бориса и Глеба.

Я знал из них одного, он ходил с пистолетом.

Это казалось бредом.

Это же надо стрелять, если придётся.

Вытаскивать из-за ремня

и вперёд, на линию огня.

У ТТ длинный ствол и часто осечки.

Вот бы его на Чёрную речку,

а не надёжные Лепажи.

Глядишь, и вернулся бы Пушкин в своём экипаже

живым.

А так дым,

крики и слёзы.

В такие морозы.

И дверь настежь и сквозняки.

А Глебу стрелять не с руки.

Не Дантес, да и не Мартынов.

Таких выбивают клином.

Главное, чтобы в рану не попал ватин.

Это беда снежных апрельских зим —

заражение человеческой крови.

Он умер не по здоровью,

а от подкладки пальто.

Кто ставил пальто? Дед Пихто,

лучший портной страны.

А для Бориса и Глеба люди равны.

Им веса добавляет ТТ и пара патронов на белом листе.

Выстрел, отдача, конец суете.

И тебя обесточат.

Среди разных и прочих.

Среди главных или простых.

Среди трезвых или бухих.

Среди умных и дураков.

Снежное апрельское небо и был таков.

Каков?

А тут лёгкие в мыльный пузырь.

Борис и брат его Глеб, божий шнырь.

***

Если ты веришь мне, то просто дотронься до моей руки.

У неё сухая кожа, похожая на пергамент,

как у ящерицы, у которой движенья легки,

она стоит на пуантах, как соломинка, пока не завянет.

Дотронься, и я передам тебе мои знания,

накопленные из воды и из воздуха.

Мы всё равно предназначены для заклания,

мы все прибиты на стенку блестящим гвоздиком.

Дотронься и возьми в кольцо моё запястье

и я передам тебе ток и ритм моей тёплой крови,

а вместе с ней ген нашей с тобой любви и нашего счастья,

мои болезни и мое здоровье.

Я привью тебе память всех бесконечных поколений,

оставивших во мне след, от Адама до Боруха.

Мы соединим в одну кровеносную систему наши вены,

они уже вместе, ты слышишь их шорохи?

***

Если тебе одиноко,

как трём тополям на Плющихе,

как реке Ориноко,

впадающей в неразберихе

дельтой в Атлантический океан,

как медведю в зимней берлоге,

как расстриге, потерявшему сан,

как последнему из могикан в узкой пироге,

как сосне на картине у Шишкина,

на диком и снежном Севере,

как Льву Николаичу Мышкину,

как четвёртой доле у листика клевера,

как белке, крутящейся в колесе,

так и не добежавшей до горизонта,

как подсолнуху, выросшему в овсе,

как разведчику за линией фронта,

в общем, одиноко, как любому из нас,

стоящему на перекрёстке,

ждущему здесь и сейчас

женщину, мужчину, старика, подростка

вещую птицу, радиосводку, собаку-поводыря,

карту, газету, мох на засохших елках,

любого из трёх, богатыря,

Кащея с его иголкой —

ты знаешь номер, ты учила его наизусть.

Я сниму телефонную трубку

в городе под названием Грусть

и пойду тебе на уступки.

***

У меня монета в кармане пальто,

нащупал её пальцами и думаю, что

и кого мог бы наутро купить.

И как с этим жить?

Медь холодит и просится в тёплую руку.

У магазина женщина неясного возраста, вроде старуха,

и держит молчащий, похожий на ребёнка свёрток.

Лица у обоих стёрты.

И вопрос не стоит — дать или не дать, как же иначе?

Быть или не быть? Почему свёрток не плачет?

Но спросить страшно, а вдруг она меня не поймёт?

Бросит его и уйдёт?

Что тогда делать с молчащим на холоде свёртком?

Вызвать полицию? А вдруг он окажется мёртвым?

А у меня дела, мне на работу, за продуктами, в банк.

Страх как кровь на губах.

Прохожу мимо, оставив медь в пыли за подкладкой.

Отвернув голову, чтобы не посмотреть укладкой

на старуху и свёрток непонятного возраста.

Руки в карманах. Морозно.

***

Когда у тебя найдётся время прочесть всё то, что я написал тебе,

ты начнёшь читать второго апреля, а закончишь где-нибудь в октябре.

В апреле, когда утром ещё мартовские сумерки и почти не цветут цветы,

и до ноября, когда все они почти уже умерли, кроме хризантем и куриной слепоты.

В апреле над нашим городом будут орать улетающие на север дикие гуси,

и потом, осенью, когда все птицы улетят на юг, а гуси вернутся.

Ты не думала, что я написал так много, написал тебе и написал о?

Ты просто не впускала их, как синиц или снегирей зимой в запертое окно.

Семечек в кормушку, крошек на подоконник, что там ещё не жалко.

Пережили весну и лето, переживём осень и зиму, не шатко, не валко.

Когда у тебя найдётся время прочесть всё то, что я написал тебе,

ты начнёшь читать со второго апреля, а закончишь где-нибудь в октябре.