Я, значит, запил в соседней деревне со свояком-то!

Неделя прошла – прихожу я это домой – а жёнку в гроб кладут люди мне совсем незнакомые. Я в слёзы, было – «На кого меня, родимая, покидаешь-то»?

Над гробом-то склоняюся, чтобы жёнку, значит, в лоб последний раз поцеловать, как у нас, значит, православных, водится – ан незнакомые-то мне – шасть! И киот – шасть, и изба – шасть!

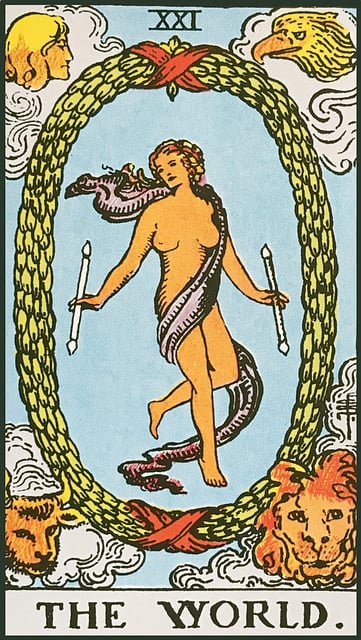

И мы с жёнкой остаёмся совсем как есть одни в каком-то мне незнакомом осиновом лесу. Я её-то рукой достиг всё-таки – а она лежит как неживая – во лбу, ровно звезда, жухлый осиновый листок.

Известно – «в берёзовом лесу веселиться, в сосновом – молиться, в осиновом – удавиться». И вот я, родимые, кушак снимаю, петельку сделал-то, да на ветку и вскинул было.

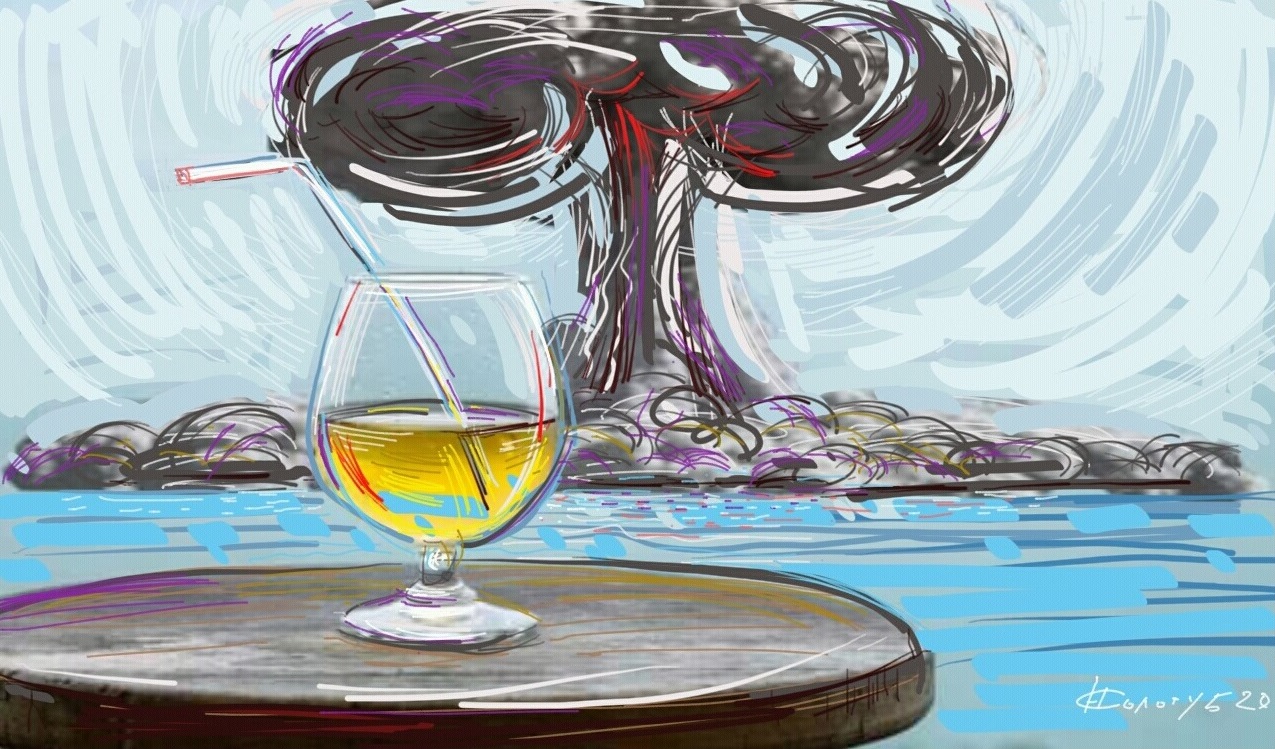

Ан ветер как подует – и очутился я в барских хоромах: батюшка-барин наш небось какую чарку-то под поросёнка с хреном опрокидывает, батюшка-поп-то с престарелой барыней под шумок, вижу, амуры крутит…

А жёнка моя, непутёвица-покойница, с листом осинки в лобу, как с диадем-звездой, барские танцы выплясывает, и ей младой приезжий барчонок уж под юбку лезет, чтобы срамно-то, небось, сделать…

Не стерпел я это, горькой из штофа брандахлыснул, да и кидаюся, чтобы такого сраму промеж живым и покойницею не допустить!

…Ан опять картина перевернулася – мы уже на беседе с жёнкой моей. Сидит вся как молодушка, пряники с чаем кушает. Я не стерпел, снова из шароваров, значит, полштофа достал, что у батюшки-барина со стола прихватил, выпил да к родной жёнке, будто городской хлыщ – давай словно селезень около утушки выкручиваться под баян с гитарою, аж в пот кинуло! Да бесстыже прихватывать давай, да слова всякие на ухо шептать, ровно первый раз знакомлюся!

До того затанцевались – очухиваюсь… вроде как и в церкви нашей сельской – только образа непонятные висят, а моя жёнка с налоя возглашает вместо попа-батьки.

Я приуныл, что за поругание, думаю – а мне те-то, неизвестные, что мою жёнку хоронили, руки скрутили, да и в гроб, назничь, ложат!. А жёнка моя, что батюшкой-попом прикинулась, давай про меня молитвы петь да «Вечную память» возглашать.

Уже и в гробу заколоченный лежу, и комья земли по крышке возгрохотали и далее землёй присыпало… И вот чую, Червь Ненасытный идёт мою плоть глодать – уж розовой безглазой башкой в бок тычется… Я как заору –

а мне:

— Вставай, Кузьма, вставай, дурак пьяный.

Гляжу – бабка Секлетинья стоит, протягивает стакан водки и огурец на хлебушке.

— На, говорит – помяни жёнку свою, Кузьма.

Взял я, значит, поминальное – а сам всё как дурак талдычу:

— Так она померла или как?

— Второй день как схоронили, пока ты, грешная харя, из соседней деревни припёршись, в сенках отсыпался!

Заплакал я горько-горючими слезами, водку выпил и закусь съел. Сунулся за кисетом в карман, а выудил только осиновый листок.

Весь золотистый, как диадем-звезда.