Единственный раз, когда Борис напился до состояния бревна, да к тому же в одиночку, был 15 февраля 1989 года, в день, когда последние советские войска покинули Афганистан. Война была проиграна окончательно и бесповоротно. Это и не скрывалось. Впрочем, Борис, понятное дело, нарезался не потому. Он хотел отметить этот день, свою продолжающуюся жизнь, но на поверку оказалось, что отмечать не с кем. Все побратимы легли в сырую землю.

Случайно увидев репортаж о выводе войск по мосту Дружбы через Амударью, он потерял самоконтроль. Как на грех, выпивка в доме была в избытке. Как средство платежа. Он пил горькую допоздна, чокаясь с экраном телевизора, словно с каждым из погибших товарищей. Когда Джульетта возвратилась со смены, Борис лежал на диване в отключке, а на столе стояла длинная ровная шеренга рюмок водки с ломтиками черного хлеба сверху. И ворох фронтовых фотографий на полу – все, что осталось от друзей, если не считать кладбищенских крестов.

Трезвея и постепенно пробуждаясь, Борис бормотал что-то о проклятом интернациональном долге, о советской империи и своем бессилии что-либо изменить и поправить. Юлька обмирала от резкости его слов. Они ударяли ей в голову маленькими взрывами. Помня об обещанном реванше КГБ и еще бог знает о чем, смутном и тревожном из самых глубин сердца, она предусмотрительно включила погромче телевизор и сама запела веселую песенку из тележурнала «Ералаш» о детях и родителях, чтобы никто, включая на всякий случай и бабу Дору, не услыхал Бориных пьяных высказываний о девяти годах ада и своем посттравматическом стрессовом расстройстве, которое извиняет и оправдывает его неостывающую жажду мести. Потом Юлька почти силком напоила его крепким чаем и дала аспирин, после чего он умолк, придя в себя и осознав весь позор положения.

Борис до самой полуночи тихо лежал с мокрым полотенцем на лбу и отрывал бедовую голову от подушки только когда Джульетта требовала принять жидкость или пищу.

– Почему ты меня не целуешь? – удивилась она на следующее утро.

– Не достоин, – буркнул он, вперившись в потолок, но получил в ответ запоминающийся огненный поцелуй, вопиющий об обратном.

***

Борины насмешки адресовались не только рабыне Изауре, но и телевизионным шаманам Алану Чумаку и Анатолию Кашпировскому.

– Маги-чародеи Чувак и Кошмаровский помогли от вашего древнего артрита? – регулярно справлялся он у бабы Доры.

Она за это гоняла его по кухне полотенцем.

Когда Юлька попросила Бориса больше не шутить так над старушкой, он на удивление быстро согласился.

– Хорошо, что тебя, любимая, эта всенародная экстрасенсорная чушь не зацепила. Я не вынес бы зарядки Чумаком воды и твоих кремов сквозь экран телека.

– Если я не признаю религию, то с чего мне верить этим фармазонам? – возмутилась Юлька. – Просто смешно!

– И без того страна в трансе, а тут еще факиры-стервятники. Плачевно, что многие поддались.

– Нужно же людям хоть во что-то верить в такое смутное время. Не всем же известно, что никакая психотерапия без обратной связи, без близкого контакта в диалоге не действует.

– Это вам в универе говорят?

– Это я в одной умной психологической статье прочитала. Преподаватель нам ксерокс из заграничного журнала дал с переводом.

***

Борис и Джульетта никогда не заговаривали о детях. Юлька не знала, почему, хотя предполагала и надеялась, что ребенку супруг обрадуется. Но о своей нагрянувшей беременности говорить ему не торопилась. И хорошо, что не торопилась. Во-первых, с практически полным исчезновением из магазинов провианта и прочих товаров народного потребления кормить семью становилось чрезвычайно трудно. А во-вторых – все равно не сложилось…

Водитель «скорой» Самсонович с самого утра предупредил, что сорвал на фазенде спину, следовательно, к носилкам сегодня и близко не подойдет. А санитар запил еще неделю назад.

– А как же быть, если что? Я же… Да и руки ходуном ходить будут, – произнесла Джульетта.

Но ей никто не ответил. Скорее всего, даже не услышали.

Как на грех, случаи в ту смену были все тяжелые, с госпитализацией. А вечером и вовсе пришлось ургентно забирать тучную женщину почти на сносях с отслойкой плаценты. За носилки весом в центнер пришлось взяться врачу Лидии Ивановне и ей, Юльке. До первого роддома, в Бисквитном переулке, добрались благополучно. Пациентке беременность сохранили, а Джульетте – нет.

У нее начались острые боли и кровотечение, когда их бригада, сдав больную, уже садилась в свой пошарпанный санитарный «рафик». Пришлось положить в гинекологию и Юльку. Уезжая, Лидия Ивановна сунула ей в карман ампулу баралгина. Это было все, чем располагал в тот день абортарий роддома. Джульетту выскоблили почти без обезболивания и оставили с пузырем льда на животе в коридоре отделения до утра. Ее трясло на холодной жесткой кушетке так, что зуб на зуб не попадал, – одеял тоже не хватило. А вокруг не было ни души, лишь жужжала и издевательски подмигивала в пустой соседней палате кварцевая лампа.

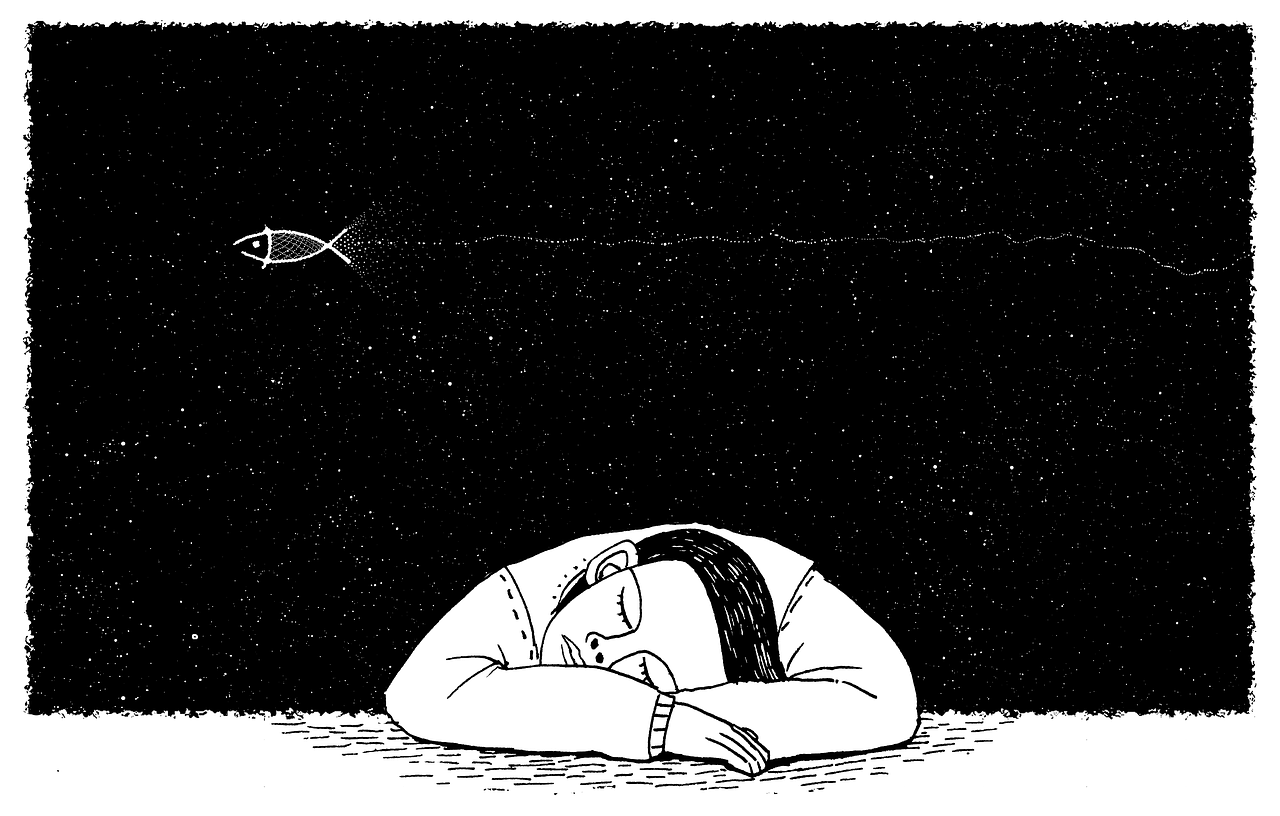

С девяти до десяти утра Юлька понуро ждала, чтобы старшая медсестра гинекологии оформила ей больничный лист с беспощадным диагнозом: самопроизвольный аборт в сроке беременности 7–8 недель. Потом отвезла оправдательный документ на работу и только после этого поплелась домой. Вернулась примерно в обычное время, сказала бабе Доре, что слишком устала и пойдет спать. Ей снился врач-гинеколог в замусоленной шапочке, надвинутой на брови. Он твердил, что нужно потерпеть, что все женщины испокон веку терпят подобное безропотно, и стыдно стонать так громко. Даже во сне она точно знала, что никогда не забудет обвиняющей интонации врача и особо мерзкого лязга стальных инструментов.

Борис вернулся со службы очень поздно. Джульетта делала вид, что крепко спит, свернувшись калачиком. Он нежно расцеловал ее затылок и плечи, влюбленно вздохнул, но будить не стал и вскоре засопел. Ей стало немного легче на сердце, хотя все еще тянуло в животе, словно он тосковал по утраченному плоду и всячески демонстрировал несправедливость своей опустошенности.

***

Борис подарил бабе Доре несколько мятых талонов на сахар. На целых 10 кило! Старушка опять проявила деликатность и не спросила его об источнике сокровища. Когда она, бережно пряча бумажки в карман фартука, расплылась в восторженной улыбке, Борис сам не выдержал:

– Только, чур, самогон не гнать, а то я тебя знаю. Тебе, Моисеевна, любая антиалкогольная кампания вкупе с ее талонными последствиями нипочем. Хотя и я хорош – талоны-то на спор выиграл. Забились с коллегами, отпустят хоккеистов, Фетисова, Касатонова, Крутова и Старикова, играть в закордонные клубы профессионалов. Вышло по-моему – отпустили. Все меняется. И быстро. А талоны – это так, ставка для проформы. Чтобы помнили, кто в прокуратуре настоящий аналитик с даром предвидения.

– Ты от скромности не помрешь, слава богу, – заметила Джульетта, безразличное отношение которой к продуктовым талонам и разного рода пайкам всегда удивляло Дору Моисеевну.

***

Весной жестоко подавлены антисоветские митинги в Тбилиси. Орудие подавления – обманчиво безобидные саперные лопатки и неразборчивые ядовитые газы. Протестные настроения в Грузии даже сильнее, чем в республиках Прибалтики. Похороны погибших превращаются в масштабную демонстрацию.

– А еще пишут, что империя зла теперь Китай с их жестокой расправой над митингующими пекинскими студентами. Черта с два! Все империи рано или поздно начинают трещать по швам, и оттого злятся сильнее, – говорит Борис Юльке, но быстро спохватывается и заминает тему, помня о ее чрезмерном сострадании к мукам человечества.

Однако он ничего не имеет против просмотра репортажей с Первого съезда народных депутатов. Тем более, что ее от телека за уши не оттащишь. Впрочем, как и всех остальных. Но в отличие от остальных у Джульетты есть по этому поводу собственное суждение. Она называет манипуляторские речи Горбачева «политической мануальной терапией». Борис аплодирует ей стоя.

***

18 ноября 1989 года Борис вернулся домой в необычайно возбужденном состоянии. Он злорадно посмеивался и потирал руки, первым делом схватил газеты, но с возгласом «везде одно и то же!» отбросил. Ужинал урывками, несколько раз выскакивал к телевизору, на все лады поносил «дурацкую рекламу кооперативных товаров», которая с недавних пор мешала смотреть новости. Нехотя возвращался к еде и снова убегал. Юлька устала разогревать.

– Ну что ты мечешься? Доешь спокойно или оставайся голодным, – не выдержала она.

– Ничего вы не знаете! Такие события!

– После твоих выводов о недавних забастовках шахтеров, со стуком касками о мостовую в поисках справедливости, мне сейчас становится не по себе.

– Напомни-ка мне, что я сказал тогда?

– Ведешь себя, как ребенок. Ладно, напомню. Ты сказал, что это начало краха социализма во всем соцлагере. Что старая система приказала долго жить, а новой – днем с огнем. И что жесткой эффективной власти больше нет. Это почти дословно.

– Что там у меня было о крахе? Так вот! Во-первых, в Берлине штурмовали Стену. Мирно, мирно, не беспокойся. Остались от высокой стенки одни ошметки и занозы арматуры. Это было 9-го. Ты наверняка слышала, пока я был в командировке. А вчера! Вчера громыхнула так называемая «бархатная революция» в Праге. Они кричали, что никогда больше не повернут налево и избрали президентом интеллектуала – драматурга Гавела. Каково?! Молодцы, стервецы! Все! Соцлагерь накрылся! Как, впрочем, я и предполагал!

– Передают, что Горбачев встречался с Папой Римским. Папа поляк и говорит по-русски. Невероятно, – растерялась Джульетта.

Борис махнул рукой и отодвинул от себя по-прежнему полную тарелку.

***

Несмотря на взвинченное состояние нервной системы, 80-е заканчивались для Джульетты на жизнеутверждающей ноте. И нотой этой стал многосерийный художественный фильм «Гардемарины, вперед!». Она терялась в догадках, что же все-таки ей импонирует в этом патриотически-романтичном примитиве? Но, заслышав незамысловатые, несколько безвкусные и даже местами глупые песни с лейтмотивом призыва «не вешать нос!» и такие же, строго говоря, недалекие диалоги, она невольно улыбалась.

Продолжение следует…