* * *

Эпизоды двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцать второй, тридцать седьмой. Вместе с сюсюкающими нотками в Витькиных высказываниях по поводу разных букв отчетливо обозначились и оскорбленные нотки: заметив женщину, направляющуюся в уборную, он с ненавистью сплевывал: «Стять пошла!» Услышав, что какая-то «теха» умерла от криминального аборта (вдула куда не надо мыльную воду), Витька прямо-таки выходил из себя: «Сначала нае…ся, а потом начинают отмазываться!!!»

Беременных он называл не иначе как «кенгуру» — Иридий Викторович безошибочно угадывал, что такой ненавистью оборачивается лишь оскорбленная любовь: и ты, дескать, Брут… Более рациональный наблюдатель сформулировал бы так: и до Витькиной души каким-то образом добралась мечта о неземной Прекрасной Даме, которая была бы непричастна к аппетитной сладкой грязи, всегда составлявшей средоточие Витькиных устремлений.

С другой стороны, однажды, блуждая по буграм, которые только Витька умел вызывать из небытия, они увидели девицу, присевшую на корточки, ослепляя нагими ляжками, и рядом с нею парня, занятого тем же самым, щегольским движением плеч поправляя наброшенный пиджак. «Гляди, при бабе…» — не сумел скрыть потрясения Иридий Викторович (именно парень его сразил — с бабой он не идентифицировался), и вдруг Витька, вместо того чтобы засвистеть и заулюлюкать, просюсюкал нечто ханжески-умильное: когда, мол, мальчик и девочка дружат, они все друг при друге делают (никаких слов ни на какую букву не прозвучало): даже по мнению Толяна выходило, что совместные физиологические отправления суть знаки высшего душевного единения.

Но честная натура Иридия Викторовича не принимала неоднозначности: стыдное должно быть стыдным всегда и всюду, а если уж без него обойтись невозможно, то совершать его следует в глубоком уединении, чтоб легче было забыть — точнее, притвориться, что не помнишь, потому что стыдное забыть невозможно. Может, его для того только и превращают в хихикающе-грязное или молодецкое, чтоб сделалось не стыдно? Тебе кажется, что они похабничают, а на самом деле они борются со стыдом. Но Иридий Викторович не любил додумывать что-либо до конца, предчувствуя, что никаких концов в неисчерпаемых джунглях, именуемых жизнью, отыскать невозможно.

Наверно, вся эта путаница пошла от Толяна, а скорее, все от тех же несущих сумбур плодов просвещения, которых Толян от пуза вкусил в общежитии индустриального техникума и теперь, воротясь отчисленным к родимым пенатам, вносил городскую утонченную изломанность в бесхитростные души. В ранних его рассказах пиршества городской (Толян был приобщен даже к троллейбусам!) культуры выглядели еще в исконном Витькином духе, только роскошнее: «поставили ее на стол и начали смотреть — часа два смотрели» (Иридию бы Викторовичу хоть секундочку!), «поставил ее на четыре кости и зачавкал, сетка на кровати пружинит, как на качелях, я, спрашиваю, может, не туда тебе засадил? Чего издеваешься, говорит», — обращение с бабами было привычно суровым: «Ну, ты, по-быстрому, подняла голову! Расстегнул кофточку, стал за голые щупать. Натренировал ей буфера — в руку не помещались, до того законно! На метр можно оттянуть — шлепнет, как резина, потом еще полчаса трепещется», — и т.п. Но понемногу в пышность этого более или менее традиционного барокко начинали вкрадываться чужеродные элементы, к неудержимо наползающему извержению экскрементов стали примешиваться струйки сиропа и кое-что совсем уже лунно-романсистое, и более того — чуть ли не газетно-пропагандистское.

Получалось нечто в таком роде: печальная луна струила свои голубоватые лучи, волшебный профиль, биение сердец, я запустил ей руку в штаны, мокренькая уже — тоже раскочегарилась, я ей все время коленом тер между ног, потом она мне рассказывала: когда ты, говорит, в первый раз с меня штаны снимал, я была как на Марсе — меня воодушевляло чувство нужности другому человеку, вот там я с ней и ночевал, да… Волшебная ночь — блеск луны, плеск волны, трели соловья, я взял ее на руки и вдруг как бабахну из кормового орудия — перенапряжение получилось — у нее одна ж… пуда четыре, постояли в напряженном молчании, соловей умолк, чутко прислушиваемся к звукам ночи, она мне греет в кулаке, я нарвал травы, закрыл ей ляжки, а то бы комары сожрали — мне сквозь штаны и то всю ж… объели, падлы позорные, даже я… обкусали — три дня потом чесались, до чего законно было — в точности мой калибр, — короче говоря, один сплошной волшебный сон: что-то шепчут кусты и, будто светлячки во мраке ночи, под каждым светится ж… учащегося индустриального техникума.

Иридий Викторович и в более зрелые годы не имел склонности анализировать художественные стили, чувствуя, что все попытки что-либо распутать ведут лишь к еще большей запутанности, а ясность возникает только из послушания, но острое ощущение их несоединимости возрастало в нем неприятнейшей душевной сумятицей: экскременты и мармелад, казалось ему, должны храниться в различных погребах и уж, тем более, не подаваться вместе на фигуристом фарфоровом блюде с цветочками (искусство именно этим и занималось — только менее откровенно).

Толянские усы над розовыми ломтиками губ усердно шевелятся — губы тоже оперились. Правда, похоже на?.. Или не очень? Счастливые люди вон по два часа разглядывают… ему бы хоть на полминуты, но как следует. Еще раз вгляделся в Толяна. Может, и похоже, но в отдельности от остального не интересно, да еще зубы мешают, золотая фикса посвечивает, надетая для шика на целый зуб («Знаешь, что самое страшное?» — внезапно спросил Толян. И сам ответил с важностью: «П… с зубами.» Как будто почуял…) Витька узенький, как хорек, а Толян мясистый, широкий. Они дети разных народов, даже все отцы у них разные (правда, в результате не видать ни одного), годовалая сестренка вообще татарочка — спит себе в цинковой ванночке, выстеленной довольно чистым тряпьем (для ансамбля на той же лавке стоит еще и цинковое ведро с плавающим ковшиком), и не знает, какую влекущую тайну скрывает под пеленками.

Земляной пол хорошо утоптан — сейчас, летом, даже приятна его сырая прохлада. Стол, табуретка, кровати — все это деревянные щиты и щиточки разных размеров, положенные на сколоченные накрест бруски — козлы, так сказать. Вдруг Иридия Викторовича осенило, что все в Витькином доме стоит на букве «хэ» — только девчонка (баба) покоится на двух «пэ».

«Грудь дышит легко, легкие очищаются, лесистая дорога, гористый воздух, мы Вальку повалили и давай е… — обиделась, всю дорогу потом не разговаривала, все, говорит, расскажу. Ну, дошли, купили ей килограмм конфет «Радий», две бутылки кагора, посидели… Спрашиваем: ну, скажешь? Нет, говорит… А Коляну один раз жениться пришлось — или срок. Он потом заставил ее абортнугь — муж всегда заставит жену абортнуть, — а потом развелся…», — тянется неспешное повествование о странностях любви.

Кровати, стоящие на буквах «хэ», покрыты застиранными больничными одеялами, и, хотя подушки обшиты какими-то самодельными кружавчиками, Иридий Викторович вынужден признать, что он-таки богач — стандарты Управления здесь выглядят не просто культурностью, но — роскошью: и диван с полированными подлокотниками, и посвечивающая зеленым глазом радиола вместо драной воронки вороного репродуктора, и ковер с глуповато косящим оленем вместо спартанских плакатов с домнами и комбайнами… зато Витькины подоконники не нуждаются в цветах: они выходят как раз на уровень земли, и не комнатным растеньицам, сидящим на горшках, тягаться с бурным жизнелюбием дворового бурьяна (вокруг Витьки все брызжет через край кипучей вульгарностью). Прямо под открытым окошком, словно в доказательство неотвратимости плотских мерзостей, на Витькину собаку, юную Чаниту, пытается взгромоздиться простоватый, коренастый, как пионер из букваря, кобелишка, окруженный озабоченными, словно подающими ему советы, коллегами. Витька радостно тычет пальцем и хохочет, Иридий Викторович тоже застенчиво хихикает: собачья откровенность походя отметает все фальшивые попытки сдобрить кал мармеладом.

Неотвратимая пакость (сильна, как смерть!): то и дело видишь, как за немудрященькой кривоногой сучкой дружной компанией бегают и облезлый хромой барбос в репьях, и крысовидный уродец с ушами летучей мыши, и красавец-дог, потрясающий генеральским иконостасом перезванивающихся медалей. Вот она — бесхитрострая, неподдельная правда, и нечего к ней припутывать шепот, робкое дыханье, трели соловья.

Кобелишка-недоросток судорожно имитирует что-то для публики — для экспертов, но Чанита уворачивается, неохотно огрызаясь.

— Без помощи рук очень трудно попасть, — глубокое понимание звучит в голосе Толяна. — А если еще койка пружинит?.. — он словно требует сочувствия к пережитым трудностям. Перед Амуром все равны — он всех превращает в животных.

Появляется Витькина мамаша — на этот раз сторожиха швейного ателье. По напряжению зала угадывает его источник и долго, щурясь, присматривается к сцене за окошком, театрально сияющей на солнце, если смотреть из подвального полумрака.

-Толька, ну ты чего? — комически-жалобно протестует она.

-Что, мы их научаем, что ли? — со смехом оправдывается Толян (а может, и собаки кое-что поняли из его рассказов?), но резиновым сапогом запускает в окошко с удивительной меткостью. Коренастый соискатель визжит и кидается наутек, совершенно справедливо полагая, что при бабах вовсе незачем храбриться — это так же нелепо, как хорохориться в сортире. (У Толяна с Витькой всегда подчеркивается как особо унизительное обстоятельство: он ему при бабах по роже дал.)

Мамаша — среди лета в линялых лыжных штанах и такой же линялой футболке, на которой еще не до конца отстирался номер «три», отдергивает ситцевую занавеску за печкой и, подавленно охая, пробирается на свое спальное место — оно же любовное гнездышко. Натянувшиеся штаны на той ее части, которая исчезает последней, обрисовывают на подколенках еще пару тугих резинок, перерезающих набухшую водою плоть чуть ли не пополам, живот и все остальное, когда она бредет на четвереньках, колыхаясь, едва ли не волочатся по больничному одеялу — отвисли хуже, чем у биологички. Вся она такая унылая, водяночная, засаленная — особенно в местах, долженствующих быть особо привлекательными, — что без слов становится понятно: дети появляются не от пламенных страстей, а от недостатка брезгливости, от неопрятности, будто мухи или черви, — ну, в самом лучшем случае — по рассеянности.

И все же, оставшись один и разглядывая успевшую сфотографироваться картинку, Иридий Викторович чувствует, что если бы ему разрешили… ну хоть посмотреть… почему бы не оказаться дырке в этих ветхих штанах?.. Раз уж Господь в гневе своем поразил несчастного человека неудержимым влечением к нечистотам, так будем же, по крайней мере, достойны нашего несчастья — не станем притворяться, что влечет нас к пирожному, не будем украшать кучу дерьма кремовыми розочками.

— Абортнула недавно, — вслед исчезнувшим штанам вполголоса пояснил Толян. — Пошли, пусть поспит.

Эта нотка делового сочувствия была самым человечным из всего, что только и можно совместить с такой гадостью, как человеческий организм.

На минутку Иридий Викторович остается один. И — не понимая, что делает — на цыпочках подкрадывается к цинковой ванночке и пытается развернуть пеленку, в которой каким-то десятым подслоем сознания успевает распознать бывшую Толянову рубаху. Он только посмотрит и сразу же… Но девчонка начеку — от первого же прикосновения она распахивает свои щелочки и взрывается ревом. Иридий Викторович пулей вылетает вон и без сил падает на завалинку. Слава Богу, он один, есть время очухаться: Толян скрылся в кабинке, сколоченной из ржавых листов кровельной жести, а ревнивый Витька все еще преследует неудачливых любовников Чаниты, которая, уже и забыв об этих недотепах, начинает ластиться к Иридию Викторовичу, тереться о его колено своей бархатной солнечной шкуркой, заглядывая ему в глаза своими карими, тоже татаристыми (что люди, что животные), кокетливыми глазками, а потом, чтобы еще более ясно выразить ему свою приязнь, презрительно смотрит вслед своим трусливым ухажерам.

Иридий Викторович, еще не освободившийся от безумия, насылаемого Венерой, пытается разглядеть интересующий его предмет хотя бы под хвостом Чаниты. Чанита не возражает. Иридию Викторовичу для окончательной ясности хочется потрогать, но он еще помнит, что такими вещами положено брезговать, и осматривается вокруг, сам не зная, что ему нужно. Взгляд падает на грязную, растрескавшуюся оранжевую соску — такая же натянута на бутылочку Витькиной сестренки. Не сознавая, что с ним происходит, Иридий Викторович натягивает соску на палец и, словно сомнамбула… Чанита и теперь проявляет гораздо больше уступчивости, чем по отношению к его коренастому предшественнику, — но никаких тайн Иридию Викторовичу не открывается.

Гневно брякнул крючок, отозвавшийся в жестяной будке болезненным дребезжанием, и Иридий Викторович как ужаленный выдернул палец и лихорадочно запихал соску (а может, она на самом деле не соска, а этот самый, который Витька надувал?.. ведь никто ни о чем знать не может…) в щель под завалинкой. Овладевшее им безумие было настолько поглощающим, что, высвободившись, Иридий Викторович на много лет так прочно забыл об этом эпизоде, что не очень даже ясно, нужно ли ему присваивать особый номер.

Переменчивая, как все красавицы, Чанита сразу же потянулась к еще более сильному самцу, обратив к Иридию Викторовичу свое подхвостье уже в качестве знака пренебрежения. Но для Толяна женское обожание было слишком будничным лакомством. Он без церемоний запрокинул Чаните морду («Ну, ты, по-быстрому, подняла голову!») и, подобно Самсону, растянув ей пасть, осмотрел нежное нёбо, ребристое, как стиральная доска.

«Розовое, — презрительно констатировал он. — У злых черное должно быть». Отпущенная на волю Чанита со стыдливой поспешностью захлопнула рот, застенчиво завиляла хвостом — стоматологический осмотр, проведенный настоящим мужчиной, привел ее в большее смущение, нежели гинекологический, осуществленный Иридием Викторовичем.

Толян снисходительно потрепал ее по горлышку, задержав пальцы под нижней челюстью, словно прощупывая теперь еще и желёзки. А затем, неведомо почему, легонько сжал их. Чанита, деликатно припала на задние лапы, усердной работой хвоста давая понять, что рассчитывает на ответную деликатность. Толян, не привыкший к сопротивлению слабого пола, стиснул мясистую пятипалую лапу, и у Чаниты вырвался резкий страшный кашель, от которого Иридий Викторович снова как бы потерял сознание — запомнился только очень большой палец Толяна, который он, Иридий Викторович, пытался отогнуть, скуля: Толенька, ну пожалуйста, ну не надо, Толенька, миленький — палец вздувался от мяса, будто окорок. Но Толян зыркнул, зыкнул — и у Иридия Викторовича отнялись все конечности, кроме языка, и он голосил уже незнамо что, не заметив, когда к нему присоединился Витька. Чанита, закручиваясь в воздухе, пыталась хоть за что-нибудь зацепиться лапами, а Толян, на глазах превращаясь в беспощадное божество, продолжал сдавливать ее каменной десницей — Дон Гуан, обратившийся в Каменного Гостя. Чанита обвисла, и в безучастное жизнелюбие бурьяна с нее, словно с отжимаемой тряпки, пролилась лужица. Чанита свисала совсем неподвижно, только по шкуре пробегали волны — такими волнами она отгоняла мух, нежась на солнышке. Она висела, а они с Витькой голосили, и — опять-таки, как и положено божеству — неведомо с чего оно разжало неведомо за что карающую длань, и Чанита бесформенно, словно бы по частям, свалилась в собственную лужу. Ужас Иридия Викторовича был слишком силен, чтобы он мог броситься к Чаните, — он лишь перестал голосить. Чанита по частям поднялась и, шатаясь, побрела за угол. Божество осталось довольно всеобщим послушанием — ни один многострадальный Иов не осмелился проклясть его.

Зато совместное голошение очень сблизило Иридия Викторовича с Витькой — из соприкосновения с Эросом и Танатосом они вышли очистившимися. В швейном ателье, которое они охраняли в тот вечер, подменяя Витькину мамашу, тоже пострадавшую от стрел Эрота, Витька с трогательной гордостью показывал разные достопримечательности: манекен без головы, но с грудями (Витька потрепал их мимоходом, снисходительностью не уступая самому Толяну), лоскутья всяких роскошных материй с названиями одно красивей другого: бостон, габардин, крепдешин, и уж на что был прекрасен бархат, а и на него нашелся панбархат — всем, так сказать, бархатам бархат. Вот только саржа звучала некрасиво (похоже на сажу), хотя сама была рубчато-переливчатая и скользила, как шелк или даже атлас — так Витька называл самый шелковый из шелков: дамы из Управления знали толк в прекрасном. Но только баба с Механки могла оградить эту хрупкую красоту от варварского мира своих соплеменниц.

А не желаете ли платье главной инженерши — цветастый креп-жоржет без рукавов. Витька, дружелюбно (то есть с насмешкой, направленной на кого-то третьего) кривляясь, напялил платье на себя, утонув в нем, будто в парашюте. Просунул кулаки в проймы подмышек, изображая огромные костлявые груди, потом, выпростав правую руку через декольте, принялся оглаживать ею левую грудь, наслаждаясь за двоих — физиономией изображая алчность самца, а бюстом и тазом — сладострастие самки. Вдруг застыл с горестным недоумением:

— А этот… Ефим Семенович… ему неохота, что ли?

Иридий Викторович тоже не может этого понять. Когда взрослые говорят: я не люблю конфеты, в это с трудом, но еще можно поверить. Но когда не хотят…

— Если бы какая-то девчонка согласилась, чтобы я ее вы…, я бы в любое время дня и ночи согласился, — поделился Витька.

Здесь Иридий Викторович мог бы заметить, что это грубое слово, произнесенное без ужимок, от всего сердца, вместе с хихиканьем и молодечеством утратило и грязный оттенок, словно грязь именно ужимками туда и привносилась, — но буквальный смысл Витькиных слов был слишком актуален, чтобы можно было еще и входить в такие тонкости. Еще бы — ну, конечно же, в любое время дня и ночи, да только и мечтать о таком счастье бессмысленно — какие уж девчонки, если даже Чанита ушла от него к беспощадному настоящему мужчине. Вот если бы найти какую-нибудь несчастную, уродливую… или у которой муж вроде Ефима Семеновича — такая, может быть, им и не побрезговала бы…

Иридий Викторович потрогал супругу Ефима Семеновича за костлявую выпуклость — и она вмиг сомлела, закатила глаза, приоткрыла жабьи бледные губы с заедами (вместо переднего зуба торчал косой пенек, но так даже лучше: чем уродливей, тем доступней), а потом вдруг, путаясь в необъятном подоле, задрала его и расстегнула бывшие Толяновы штаны из солдатского хабэ, которые, будучи велики размеров на восемь, упали как подкошенные. Зрелище явившихся на свет из-под задранного подола голых ног, переступающих через упавшие штаны, было ошеломляющим — невозможно было ни оторвать взгляд, ни перевести дыхание. Ноги были тощие, в болячках, но так только надежнее — других ему заведомо не достанется. Витька чуть было не испортил все дело — вернулся вдруг к прежнему паясничанью: присел и изобразил шипение струи, — но тут же вскочил, и белесые глаза его загорелись пламенем искренности, вновь выжегшим грязь и неловкость, с которыми без этого можно было бы справиться только при помощи хихиканья или гогота.

— А давай… как будто мы эти… только поженились и первый раз это… я устал с работы, а ты меня встречаешь… только сначала платье надень… — даже и помимо дурмана, наводимого на него Витькой, Иридий Викторович никогда не смог бы противиться такому завораживающе-робкому голосу. Витька торопливыми и вместе с тем искательными движениями облачил Иридия Викторовича в платье главной инженерши и тут же принялся робко и страстно целовать его в шею, гладить ему грудь под майкой, шепча что-то умоляюще-безумное, от чего Иридию Викторовичу вдруг до боли сделались тесными его штаны. Может, из-за этого-то женщины и носят вместо них платья?.. ведь никто ничего не знает точно… Витьке-то хорошо в его парусах… И Витька с неведомо откуда взявшейся чуткостью немедленно забрался под юбку главной инженерши и принялся осторожненько, но проворно освобождать Иридия Викторовича от наиболее стеснительных пуговиц, жарко шепча со сводящей с ума нежностью: «Ну, миленькая, ну не сопротивляйся, немножко будет больно… как комарик укусил… а потом хорошо-хорошо…»

Противиться этой настойчивой ласке было немыслимо, но, даже освободившись от сатиновых оков, Иридий Викторович почти не обрел облегчения — от нежно-страстного шепота все там было готово лопнуть (точно так готов был взорваться нарывавший палец, когда в него вдували поллитровый обезболивающий укол). Судя по пурпурному оттенку, Витьке тоже было не легче, он с неудержимой нежностью и полубезумным умоляющим шепотом совлекал обратно платье главной инженерши. «Чувствуешь, твердый какой… Во раздулся, да?.. Во дурак Ефим Семенович, да?.. Давай я тебе тоже так сделаю… он у тебя еще не залупляется?.. у Окуня законно залупляется… ничего, потом растянется, мне тоже сначала было больно… а хочешь, покажу, как из него сделать… (это грубое слово прошелестело с уменьшительной нежностью подобно «розочке»). Зараза, больно, хрен согнешь…» Витька ухитрился-таки стиснуть свое хозяйство между ног так, что и впрямь сделалось похоже, и когда Иридию Викторовичу в какой-то миг показалось, что под Витькиным бесцветным оперением и впрямь нету, он окончательно перестал что-либо понимать и помнить — только повиновался нежному, страстному шепоту, впадая в окончательное безумие от невероятно шелкового — лучше саржи — скольжения Витькиной обнаженной кожи по его собственной. (Именно потеря памяти и спасла Иридия Викторовича, временно превратив его в нормального человека, который уже через полчаса после неприятного происшествия может с чистой совестью поклясться, что он никогда ни в чем неприличном либо унизительном не был замешен.)

«Миленькая, ты ножки сожми, чтобы туже было… Во, нормально, так и держи, ага, ага», — и вдруг захлебывающийся умоляющий шепот сменился сдавленным вскриком: «До чего законно!..» — и Витька принялся поспешно вытаскивать из-под Иридия Викторовича платье главной инженерши: «Постой, я его не обтрухал?.. А то матушке всю получку… Во, инженерша бы надела — и вдруг пузо стало расти, гы… Ефим бы глаза вылупил, да?.. А у тебя уже есть…? — он произнес странное слово, напомнившее Иридию Викторовичу опять-таки литературное, на этот раз гоголевское имя «Солоха». — У Окуня давно уже есть — так и брызжет, когда надрачивает, белый уже, а у меня еще прозрачный… — Он произнес еще одно незнакомое слово, и впоследствии Иридий Викторович всю жизнь вздрагивал от фамилии Малафеев. — Давай, теперь ты тоже… если хочешь, конечно. Тебе лучше, чтобы с трудом пролезал или как?»

Но у обеспамятевшего Иридия Викторовича, слегка потрясенного Витькиным переходом в деловитость, уже не оставалось ничего, что могло бы куда-то пролезать с трудом. «У тебя чего — тоже не стоит? Инженершино платье, наверно, влияет, гы… Давай, если хочешь, я рукой… разрабатывать еще надо — сразу видно, что пацан», — к Витьке на глазах возвращалась его недобрая наблюдательность. Правда, раньше он все больше приглядывался к величине, но когда понял, что этот вид спорта не сулит ему особых лавров, начал искать новые признаки… уже вспомнил, чем положено брезговать, спохватился: чего это я рукой, дай-ка бумажку возьму. Оторвал от газеты портрет очень культурного, похожего на папу, дяденьки в очках (по достижении определенной политической зрелости Иридий Викторович опознал в нем Михаила Андреевича Суслова) и, обернув портретом…

Иридий Викторович начал поспешно высвобождаться и — быстрей, быстрей, не глядя, не помня, путаясь — ускользать в спасительную одежду. Не греться она нужна, а прятаться! Что-то засохшее стягивало кожу на ноге — вот, кажется, и сбылась младенчески-наивная просьба, с которой Иридий Викторович когда-то приставал к Витьке на мерзлых буграх. Путаясь в собственных ногах, как Чанита… «Не, тебе точно — лучше бабой работать», — оценил его вдогонку Витька. На собственной коже запечатлел Иридий Викторович новый урок, еще раз преподанный ему после Толяна с Чанитой: держись подальше от настоящих мужчин. Факт забудь, а вывод помни.

И робко-молящая Витькина интонация сверх вытесненного смысла тоже продолжала жить в его памяти: в захлебывающемся Витькином голосе звучали те самые шепот и робкое дыханье, которые делали безобразие всего остального лишь еще более чудовищным. Оттого Иридий Викторович и не выносил любовной поэзии: мерзость и безобразие нельзя сделать красивыми никаким способом — можно только не пускать их людям на глаза, — ну, разве что, предварительно окутав пошлостью и ложью — «комната завертелась», «он закружил ее по комнате» и тому подобным, — чтобы сделалось совсем не похоже на правду. Ибо правда слишком ужасна.

* * *

Эпизод сорок первый. Прихворнувший Иридий Викторович мается в постели с бесстыжей голой девкой — коварной, как всякий дар дьявола. Это гостинец Витьки: заглянул якобы навестить больного и, воровато оглянувшись, сунул посмотреть надорванную фотку — «Колян из Гэдээр привез. Раскорячилась, сука… Бабок, наверно, огребла до хрена и выше… Мужик-то и даром согласится… Возьми, если хочешь, а то меня уже на рвоту тянет», — Витька почему-то опять пребывал в фазе обиды на женскую плоть и женское бесстыдство (лисица, обидевшаяся на зелень винограда, или романтик, застигший божество в сортире?).

Безвестный фотограф-виртуоз из братской страны словно бы ухитрился щелкнуть снизу пролетающую над ним ведьму, тоже успевшую бросить встречный, насмешливо-понимающий взгляд в объектив, заодно упустив свою метлу — только самый конец ее черенка еще попал в кадр. Впрочем, это оказался вовсе и не черенок, а недозрелый гриб-мухомор, вернее, даже и не мухомор, а этот самый… но не все ли равно. Иридий Викторович пробежался по нему взглядом очень бегло, хотя и придирчиво, надеясь выискать какой-нибудь изъян, однако соперник был безупречен, как купол мавзолея Гур-Эмир. Новая напасть: мало им, что стыдно иметь, что есть у всех, так еще, оказывается, стыднее иметь не совсем такое, что у всех. Иридий Викторович то и дело — хворь оставляла ему сколько угодно времени и уединения — проверял себя на предмет вызывавших особое беспокойство характеристик, отмеченных Витькой: с одной стороны, недостаток растяжимости, с другой — и это было куда опаснее — излишек гибкости. Однако последний показатель приходил в упадок именно в момент проверки — он, как и его хозяин (впрочем, кто еще кому хозяин!), не выносил экзаменов (не искушай Господа Бога своего!), — а стоило заняться другим показателем, как предыдущий вновь восставал из ничтожества.

Правда, каждый раз, сталкиваясь с добрым, но справедливым взглядом матери на жутковато расцвеченной огромной фотографии, Иридий Викторович вздрагивал и поспешно накрывался одеялом — но руки неотвязно тянулись попробовать еще и еще. Под одеялом же не видно, тщетно пытался он успокоить свое горящее лицо и холодеющий втянувшийся живот, но фотография видела все насквозь, напоминая, что стыдное остается стыдным даже и наедине, когда якобы никто тебя не видит: глаз Господень всегда с тобой. Справедливость на материном лице очень легко переходила в гадливую непримиримость к любой мерзости, и она вспыхивала от волос до декольте — казалось, и на фотографию ложился алый отсвет. В такие минуты даже Ефим Семенович мог бы посмеяться над Иридием Викторовичем. Но тем лихорадочнее не терпелось проверить, что падение его не окончательное.

Организм Иридия Викторовича не мог противиться силе человеческого взгляда — даже насмешливые глаза бесстыжей девки задержали его внимание, сколь ни хотелось поскорей спуститься к сути. Как она только может так нахально смотреть, если у нее всё-всё видят — ведь кто-то же ее фотографировал, неведомый благодетель? И как она может жить, когда ее рассмотрело столько народу? Наверно, переехала в другой город, сменила фамилию и сделала пластическую операцию. Успокоившись на этот счет, Иридий Викторович попытался наконец вглядеться в манящие заросли, но… девка продолжала насмешливо смотреть на него, понимая его жалкие поползновения. Вообще невозможно спокойно осматривать человека, если он тебя видит, а уж если он при этом голый, да еще и не он, а она… Нет, никак не удержаться, взгляд сам собой перебегает проверить, смотрит она или уже нет. Она смотрела. И с каждым разом все проницательнее и насмешливей. Иридий Викторович затосковал, заметался в мыслях — и вдруг его осенило: путающимися руками он торопливо оторвал девке голову.

Теперь ничто не мешало наслаждаться ею до полной безмятежности. Он впился глазами в самое острие буквы «мэ», образованной ногами всадницы без головы, и опомнился только тогда, когда почувствовал знакомую сладкую боль в слишком тесном сатиновом панцире. Он с торжеством оттянул резинку — порядок был более чем полный, как бы не лопнул — об иной опасности не могло быть и речи: противновато-захватывающая буква «мэ» не оставляла возможности помнить еще и о себе, смотреть на себя оценивающим взглядом постороннего. Неожиданно он натолкнулся на такой взгляд — взгляд Чистоты, взирающей на Грязь: мать смотрела на него уже не просто с негодованием, а прямо-таки отвергая его причастность к роду человеческому. Внезапно со злобой затравленного хорька Иридий Викторович закричал тоненьким голосом: «На, смотри, смотри!..» — и принялся остервенело разрабатывать растяжимость. «На, вот, вот, смотри, смотри!..» — и вдруг его словно долбануло током, и, скорчившись калачиком, он сдавленно взвыл: «До чего законно!..», хотя потрясение это уж никак нельзя было без оговорок назвать наслаждением.

С этого дня он начал жить со всадницей, отсутствие головы у которой делало ее лишь еще более дружелюбной и уступчивой. Так Иридий Викторович был счастлив с женщиной в первый и последний раз: она не наблюдала за ним и не могла иметь мнения о нем.

* * *

Встречались они в уборной — в отделении, осененном беленой по дереву буквой — тоже «мэ». Уборная находилась на территории Управления, поэтому внутри было довольно чисто и просверленные сладострастной рукой дыры между кабинами были заколочены фанерой. Зато сквозь дырку в полу (имевшую форму амурного сердечка!) было прекрасно видно, как живет и дышит хорошо прогретое дерьмо, кипящее беленьким червячьем — на Механке этих червяков называли почему-то опарышами (в Управлении о подобных предметах говорить было на принято). Это кишение могло бы послужить еще более беспощадным, а следовательно, и еще более точным символом жизни, чем мальчишки, барахтающиеся в котловане.

Всадница без головы дожидалась Иридия Викторовича в щели под крышей — дома не было места настолько укромного, чтобы Иридий Викторович уже через минуту не начинал изнывать от страха, что вот в этот самый миг мама… Он ежеминутно перепрятывал фотографию, одурев однажды до того, что забыл ее на кухонном столе — оперенное «мэ» бросалось в глаза, словно приглашение в мужской сортир. Вспоминая об этом, Иридий Викторович и через десять лет каждый раз едва не крестился — только не знал в точности, как это делается, и боялся показаться себе сумасшедшим.

Прятать возлюбленную в уборной было гораздо правдивее, чем упрятывать ее в стихи, а главное — гораздо безопаснее: если что, всегда можно отпереться — он не один там бывает. Да и представить невозможно, чтобы мама сама заговорила с ним о таком.

Кишение червей («опарышей») под полом ему не мешало — в ту пору Иридий Викторович, как никогда, был близок к открытию истины: неважно где — важно с кем, накал страсти способен пережечь погань в поэзию. И недозрелый мухомор-соперник ему не мешал. Всадница без головы надолго вернула ему веру в полноту своих сил — он, случалось, прибегал к ней по нескольку раз в день, доходя до ломоты, и постепенно привык считать электрический шок наслаждением. По крайней мере, он бы уже не мог без него обходиться: это был не пряник, а кнут — не так хорошо с ним, как плохо без него. К концу лета ему иногда даже хотелось помериться с Окунем.

Дотянулись до Иридия Викторовича люди, а не смирные черви: он начал вздрагивать и втягивать голову, наткнувшись на слово «онанизм» — а при его круге чтения оно попадалось ему даже чаще, чем слово «партия». Иридий Викторович тоскливо блуждал среди якобы научных разглагольствований, считать ли онанизм извращением или просто неэстетичной слабостью: «Пусть вспомнят любители подобных «наслаждений», что в животном мире онанируют только обезьяны», — насколько же просторнее для души и человечнее было простое советское слово дрочат. Иридий Викторович снова почуял спасительную защитную силу поганого юморка, в отчаянности обнажающего то, чего все равно нельзя скрыть, распевающего во всю глотку: «Солнце, воздух, онанизм укрепляют организм».

* * *

Всадница понемногу истрепалась, растрескалась, но он продолжал любить ее и такой — счастье их было смыто лишь холодными осенними дождями. Сами по себе холода не сумели бы погасить пыл Иридия Викторовича, но однажды всадница всю ночь кисла в воде из-за какого-то особенно косого дождя и расползлась на неразборчивые части при попытке извлечь ее из убежища — пришлось и эти останки солнечного света отправить в сердечко к передохшим опарышам. Но Иридий Викторович продолжал жить с воспоминанием, во время свиданий отворачивая фотографию матери к стене, как некогда московские купцы в сходных ситуациях занавешивали иконы: Иридию Викторовичу пока что было больше незачем богохульствовать.

Все вышеизложенное, разумеется, не означает, что он вовсе не общался с живыми девочками, — нет, изредка общался на домашних вечерах и днях рождения с хорошими девочками из Управления. Он даже предпочитал их общество мальчишескому, пока не вспоминал, у кого что есть, а у кого нету, а особенно когда какая-то девочка не начинала выделять его из остальных. «Жених и невеста» — это стыдно: иначе бы так не дразнились.

Хотя для себя-то взрослые устраивали настоящие свадьбы, с настоящими женихом и невестой, даже и не думая таиться, — наоборот, разводили грохоту на все Октябрьское. Но у Иридия Викторовича никогда не хватало храбрости додумать до конца, что старшие (божества) просто-напросто предъявляют ему противоречивые, исключающие друг друга требования: одно и тоже должно быть и мерзким, и поэтичным, и стыдным, и праздничным.

Когда же юности мятежной пришла Иридию пора, заносчивая пора мечтаний и поисков, он уже вполне отчетливо ощущал, чего ему искать и где: ему был необходим правильно распланированный, обозримый уголок, где можно было бы СЛУШАТЬСЯ КОГО-ТО ОДНОГО. А потому, окончив школу твердым хорошистом, Иридий Викторович направил свои стопы в ту область, в которой истины наиболее бесспорны — в общественные науки. И был пропущен туда с первого захода, хотя до крайности скверно переносил все, что хоть сколько-нибудь отдавало экзаменом. Альма, простите за выражение, матер, в строго, но зато стройно устроенной утробе которой он надеялся укрыться от разнузданности и безбрежности тех джунглей и мусорных свалок, которые человеческое лицемерие додумалось именовать жизнью, — альма, стало быть, матер на первых шагах тоже заставила его съежиться под пиджачком, бессознательно стремясь принять форму человеческого уха — она же форма человеческого эмбриона, созданного для того, чтобы слушать и слушаться: гулкий вестибюль, словно сортирные бездны — опарышами, вскипал самонадеянностью распущенных юнцов — ведь именно такие задают тон толпе, предоставленной стихиям, свободным от организующей человеческой воли.

Но когда эта бесформенная (безобразная) тысяченожка, протянувшись по лестницам и коридорам, начала распределяться по строгим (стройным) прямолинейным проходам, обширной, но строго (стройно) огражденной стенами аудитории, сегментируясь обнадеживающе прямоугольными столами, и над стихающими ее фрагментами воздвиглась на четкой прямоугольной трибуне строго (стройно) расчерченная лацканами и галстуком фигура (Декан, Декан, прокатилось сулящее защиту незнакомое слово), — оледенелость начала таять, превращаясь в робкие струйки надежды.

Владыка стихий направил на усмиряющийся хаос строгие углы своих очков, и через полминуты беспорядок здесь сохранился лишь совсем уж нечеловеческий, проникающий из тех пампасов, которые, к сожалению, остались нетронутыми за стройным прямоугольным окном, распахнутым по случаю жары, бестолковой, как все стихии. За окном выл, визжал, лаял, скулил жуткий собачий хор, то распадаясь на одинокие, как бы ночные голоса, то обретая зловещее единство. Виварий, объяснила Иридию Викторовичу располагавшая к себе строгой вычерченностью соседка. Все слова, начинающиеся с «вив» («вивус», если не ошибаюсь, означает «живой»), несут один только беспорядок — кроме, разве что, «вивисекции». В окно карабкалась еще какая-то путаница — крона неведомого дерева, даже в такой ответственный миг продолжавшего заниматься собственными неорганизованными делишками. И в листьях тоже полный разброд: один зеленый, другой желтый, третьего с чего-то бросило в красноту — скрученные ведьминские пальцы с кровавыми прожилками. От неорганизованности один шаг до разнузданности… До бурного жизнелюбия дворового бурьяна — страшной Механки…

И тут Декан сошел с трибуны — с чистых небес на неряшливую землю — и авторитетно захлопнул окно. Какая совершенная фигура — прямоугольная решетка! Точь-в-точь планировка улочек Управления — идеальная форма для воспроизводства планомерно организованного проживания, отвоеванного у хаоса.

Глаза Иридия Викторовича с надеждой и зарождающейся преданностью потянулись к строго вычерченной фигуре Декана и увидели, что над храмовым (ленинским) куполом его лысины во всю стену развернулись великие слова:

СЛУШАТЬСЯ, СЛУШАТЬСЯ И СЛУШАТЬСЯ!

В. И. Ленин

Вернее, у Ленина было не буквально так, но что же и означает «учиться», как не слушаться тех, кто старше, опытнее и мудрее? И могущественнее!

Экзамен, кажется, в этом прежде всего и заключался: проверялось, умеешь ли ты слушаться или, наоборот, слишком много о себе воображаешь. И, наверное, Иридию Викторовичу удалось хоть в малой степени выразить, до чего он истосковался в этих диких зарослях, где каждый свое болотце хвалит, где ну никакими силами не угодишь не только всем, но даже тем двум своим духовным отцам (он же «Викторович» по паспорту), каждый из которых не просто отрицает, но прямо-таки содрогается — один от злости, другой от брезгливости — слыша заветы другого… А Отец должен быть один — всем отцам Отец, возносящийся и над семьей, и над улицей. Особенно над улицей, над проклятой Механкой!

Она и сюда, в храм Послушания, тянула свои щупалъцы — через самое бесстыдное и неорганизованное: через «секс», как здесь было принято называть все, относящееся к букве «е», заводясь, подобно плесени, в провонявших мочой и хлоркой сортирах, в прокуренных комнатах общежития…

Мальчиков на курсе было немного, а если верить их россказням — даже он один. Они изо всех сил старались убедить друг друга, что стыдно должно быть не тому, кто делает стыдное, а тому, кто его не делает: чистота — это бабство, а бесстыдство — молодечество. Но Иридий Викторович-то знал, что нестыдное никто и не старается превратить ни в забавное, ни в молодеческое — о нем просто не помнят: ну кто бы стал похваляться, что он вчера съел три котлеты? Удивительно лишь, почему они не похваляются, что я, дескать, позавчера в уборной, три раза подряд, не слезая с унитаза?..

Мерзость есть мерзость, и не во власти людей сговориться так, чтобы помои сделались шампанским. Люди могут только уговориться объявлять неполноценным всякого, кто не умеет хлебать эти помои.

Иридий Викторович не умел — по крайней мере, с безмятежным аппетитом. Поэтому ему приходилось выбирать — быть гадким или ущербным. По-прежнему не вынося ничего, что хоть сколько-нибудь отдавало экзаменом, он избегал бойких, развязных девиц, которые могли бы поставить его перед необходимостью проявить мужскую активность (избегать было тем легче, что они не проявляли к нему ни малейшего интереса), — он вступал в осторожное знакомство только с такими скромницами, по которым сразу было видно, что вся инициатива будет целиком зависеть от его воли. Но со скромницами приходилось проявлять настойчивость самому, не дожидаясь поощрений, — а как станешь проявлять настойчивость, стараясь втянуть партнера в какое-то гадкое дело? Как потребовать, чтобы малознакомый человек стал рядом с тобой на четвереньки и для твоего удовольствия хлебал бы помои с тобой на пару? В сущности, Иридий Викторович и не доходил до серьезных попыток, а потому мог бы и не числить за собой серьезных неудач — но с него было довольно и намеков на неудачу. Иногда сердечное влечение оказывалось достаточно сильным, чтобы вытеснить память о надвигающейся мерзости — но тогда вступала в действие мысль об экзамене на полноценность. Тревога гасила всякое безумие еще в виде искры, не давая ей разгореться в пламя.

Зато поблизости всегда находились удальцы, рядом с которыми Дон Гуан показался бы неловким школьником: бабы сами все делали вместо них. В их похвальбах угнетало не столько обилие побед (одержавший две победы одержит и двадцать), сколько отсутствие поражений. Более того, у каждого из них имелась в запасе особенно шикарная история, как у него в каких-то забавных обстоятельствах не встал — так Шаляпин рассказывал бы, что его однажды не приняли в церковный хор: я, дескать, уже два пальца засунул, а он как сосиска, — от подобных контрастов блеск побед становился только ослепительнее.

Ляля, заставившая себя уважать тем, что знала слово «виварий», явилась избавлением. Начать с того, что их регулярные встречи на заседаниях комсомольского бюро были лишены преднамеренности, — впрочем, Лялю можно было бы и прямо пригласить на свидание, и это все равно ни к чему не обязывало бы — настолько она была просто товарищем, чего никак нельзя было сказать не только о кокетках, но даже и о скромницах, ибо скромность-то их специфически женская, а в Ляле, кроме имени, о котором она заставляла забыть через две минуты, ничто, начиная от дружеской, открытой манеры и заканчивая стрижкой и пиджаком, в который она была закована, не напоминало ни о гадостях, ни об экзаменах. Никаких ярких побрякушек — только на лацкане скромно светится комсомольский значок (с годами незаметно преобразившийся в депутатский). И вместе с тем, никому никогда не пришло бы в голову усомниться, что Иридий Викторович беседует, или посещает столовую, или отправляется в турпоход с девушкой — для отчетности, для экзамена на полноценность Ляля подходила ничуть не хуже, чем любая другая.

Цельностью своей натуры Ляля освободила Иридия Викторовича от еще одного затруднения, как и все затруднения, возникшего из разномыслия. Науки, которые проходил Иридий Викторович, были рассчитаны на честное конспектирование и запоминание, а не на прохиндейское суемудрствование (Иридий Викторович, случалось, находил некое утонченное наслаждение, когда вписывал в тетрадку, что на Циммервальдской конференции Владимир Ильич Ленин разоблачил оппортунистическую позицию «почти-каутскианского» большинства: вписывал, подчеркнуто не интересуясь, в чем заключалась эта позиция). Однако на курсе находились охотники запутывать даже пустоту — с единственной целью показать, что они умнее других (дело для смертного совершенно невозможное). Хорошо, конечно, что преподаватели умели ставить таких на место (или выставлять с места), для начала штрафуя рублей, так, на двести сорок — стипендия за семестр, но прохиндеи все равно блудливо, как неприкрытые места (политические Витьки!), показывали в каких-то устаревших книжках всякие запутывающие гнусности о якобы союзе Ленина то с Троцким, то с Зиновьевым, старались ткнуть носом в его якобы противоречивые цитаты или хихикали, сколько получает американский рабочий и сколько народу было уничтожено по оценке Солженицына. Конечно, Иридий Викторович старался оберегать душу от этой дрянной путаницы («Слушаться, слушаться и слушаться!»), но какие-то занозы противоречий все-таки потихоньку нарывали.

Однако оказалось, что все мнимые противоречия снимаются простым и благородным словом «Верность». Ляля просветленно рассказывала, что у ее папы был знакомый — настоящий коммунист с Семнадцатого года, у которого (коммуниста) расстреляли трех братьев, без возврата отняли двух жен, сын и дочь затерялись по каким-то детским приемникам, пока он перемалывал сроки за сроками — и все-таки этот Василий Шибанов, этот Иов многострадальный, продолжал хранить Верность Сталину и Социализму! Получалось так: чем гнуснее был режим, тем выше возносилась Верность ему. Да, Сталин был не совсем хорош, уничтожая верных ленинцев и верных сталинцев, потому что при этом совершал ошибки и, встав над партией, допустил бериевские лагеря; социализм… ну, тоже еще не вполне раскрыл свой потенциал — и однако Верность им обоим оставалась вне критики. Точнее, чем больше жертв требовала Верность Принципам, тем большую цену она приобретала, миллионы же погубленных людей (а особенно — какой-то части родственников) возносили Верность Идеалам на почти божественную высоту.

Каким образом Иридий Викторович с Лялей сумели перейти от Ленина и Сталина к поцелуям и разговорам о женитъбе и что чему предшествовало, остается для автора этих строк такой же загадкой, как умение каких-нибудь миног отправляться на нерест за тысячи миль в определенную точку земного шара (если только, конечно, миноги действительно умеют это делать). По этой же причине не поддается описанию и первая брачная ночь моих героев. Кажется, Ляля легла спать (почему-то это тоже называется «спать») одетой. Или просто не совсем раздетой. Или даже не совсем легла, а лишь согласилась — или даже не «согласилась», потому что Иридий Викторович и не настаивал, а просто присела на краешек постели, вернее, стула… Но, может быть, и наоборот, переждав, пока затихнет коммуналка, она жертвенно приняла душ и, покорная как статуя… Нет, воображение автора пасует перед этим сфинксом: ни одну такую картину не удается приложить к Лялиному пиджаку с алым флажком — сразу становится ясно, что ничего подобного быть не могло. И Лялин пиджак неотделим от ее тела, которого, впрочем, и не существует в отдельности от пиджака.

Но что известно достоверно: Иридий Викторович каждый раз вздрагивал как от удара током, принужденный пробираться ко все новым и новым интимным и вульгарным тайнам своего единственного друга, к которым не смеет проникать даже мысль воспитанного человека — деликатность требует немедленно отвернуться и стереть из памяти любой случайно обнажившийся краешек этих постыдных и прискорбных предметов, — и все же, повинуясь страшному и отвратительному долгу, Иридий Викторович вынужден был проникать к ним, тяжело и незаслуженно оскорбляя верного товарища и чувствуя себя извращенным чудовищем, пытающимся изнасиловать собственную мать (или даже отца?) только за то, что та (тот?) ласково потрепал его по щеке. Иридий Викторович почти честно стремился исполнить свой отвратительный долг, но о том, чтобы одновременно выдержать еще и экзамен на полноценность — об этом не могло быть и речи: кража бумажника из кармана лучшего друга или даже лакомства из его желудка способны были бы вызвать более сладостное возбуждение. В какой-то миг Иридия Викторовича вдруг пронзила безнадежная тоска, что с милыми турпоходами и беседами о Сталине и социализме покончено навеки, ибо ни он, ни Ляля уже никогда не смогут забыть об их обоюдном участии в творимых ими гадостях — но отступать было поздно, да и некуда: ответственнейший экзамен на мужскую полноценность проваливался по всем пунктам.

К счастью, Ляля растерянно противилась совершаемому над нею надругательству, давая тем самым Иридию Викторовичу возможность делать вид, что он отступает только потому, что не желает подвергать ее насилию. Величайшее благо нашего либерального времени — Иридию Викторовичу не требовалось уложиться в определенный срок, чтобы наутро отчитаться жертвенной простыней: любой фиксированный срок, отведенный для экзамена, немедленно сделал бы задачу неисполнимой. Но, к счастью же, новобрачных никто не торопил, и понемногу стало возможно на некоторое время успокаиваться друг у друга в объятиях и не съеживаться, поглаживая съежившегося соучастника.

В эти дни Иридий Викторович убедился, что хотя бы выглядеть выдержавшим экзамен тоже дело немаловажное, и если бы он в глубине души не продолжал оставаться в убеждении, что стыдное остается стыдным, если даже о нем не ведает ни единая душа, то первые дни брака состояли бы все же не из одних пакостей и страхов, тем более что и перед самим собой свой еженощный каторжный экзамен он выдержал хотя бы частично: это верно, что когда он вынужден был приступать к супружеским ласкам, все в нем замирало, цепенело и мертвело, но, как уже было сказано, у него оставалась возможность маскироваться уступчивостью — отступать якобы перед Лялиным целомудрием. Зато стоило ему хоть чуточку отвлечься от своих обязанностей, — а тем более задремать, — он переполнялся силой до такой степени, что вот-вот готово было произойти самопроизвольное облегчение. И однажды под утро, в полусне, когда он не вполне сознавал, он это или не он, и уж, конечно, не ставил перед собой никаких сознательных целей, а просто хотел прижаться потесней, все свершилось само собой, и Ляля поспешно, пока не проникло на диванную обивку, побежала застирывать алый герб его торжества, стараясь опередить поднимавшегося раньше всех для утренней пробежки подполковника Гизатуллина, а Иридий Викторович, ошалев от успеха, с идиотической улыбкой блаженства и благодарности промокал свое спасительное орудие газетой, а потом с обожанием и благодарностью взирал на запятнанный портрет своего патрона — постаревшего и облагородившегося с прежних пор Михаила Андреевича Суслова: пример диалектической спирали.

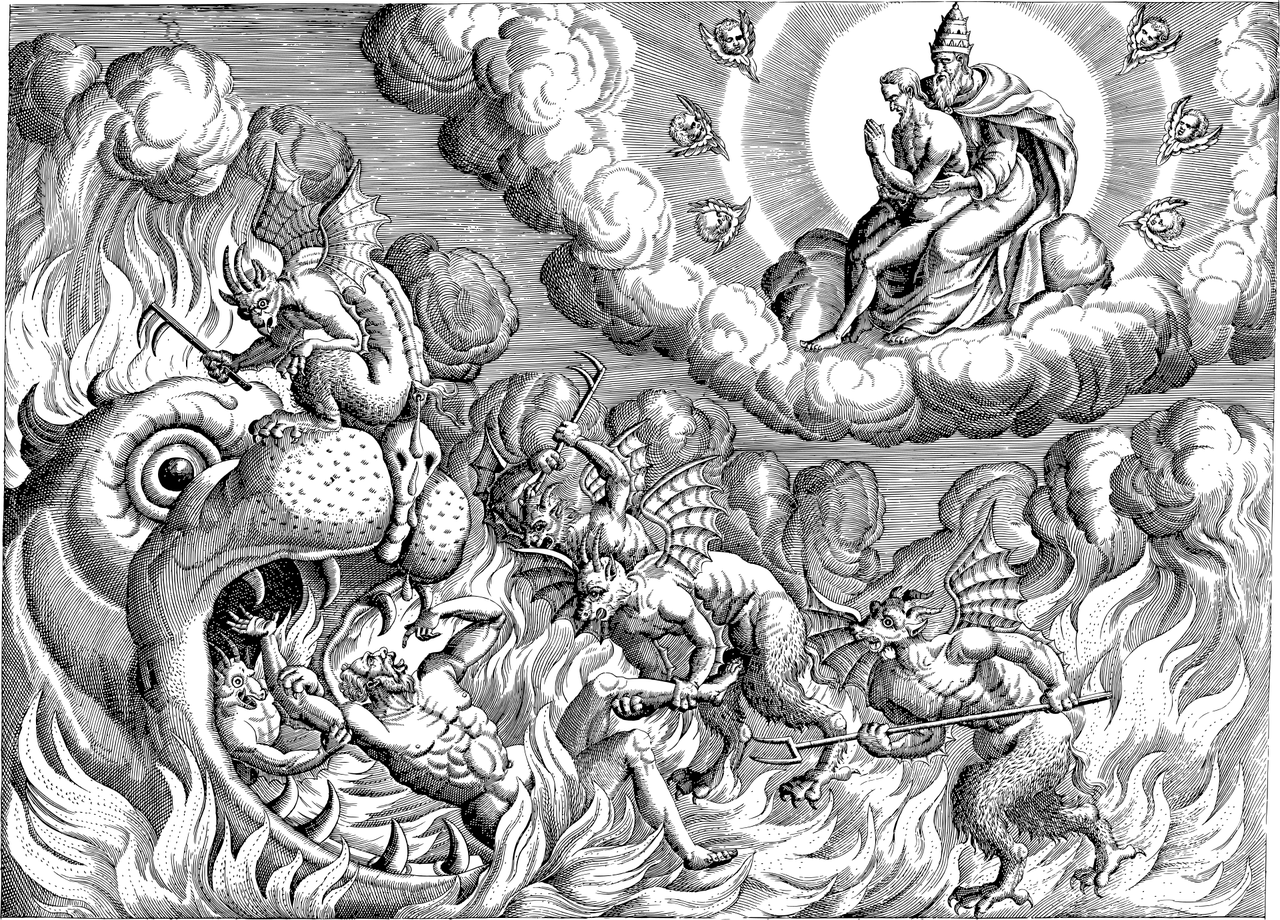

Счастье установилось на трех надежных китах: для государства — Верность, для старших — Послушание, для будней, — Машинальность, — и дикая сельва, проклятая Механка отступает прочь, погружается в невидимые глубины, подобно Атлантиде, — продолжая, впрочем, время от времени тяжко ворочаться. Но ты не обращай внимания на подземные толчки, доносящиеся из преисподней, покуда можно, избегай глядеть в лицо жизни — этому подземному Вию с ногами, узловатыми и осыпанными землей, словно корневища дворового бурьяна, с лицом железным, будто продукция Механки, может быть, для преисподней-то и предназначенная.

И все же лучшую из Машинальностей дарует Послушание. Единственное счастье, доступное смертному, — жить не замечая, что живешь, все без единого исключения делая между делом, и где-нибудь под утро, тоже между делом, в полудремоте между двумя полными дремотами, как бы и не замечая, будто это вовсе и не ты, совершать вовсе не обязанности, а отправления, как и все отправления, довольно приятные, хотя и не слишком приличные, но этого можно и не замечать, если делать их между делом, не вдумываясь, не вглядываясь, а сразу же спуская за собой воду.

Иридий Викторович вначале опасался, что пиджак больше не прирастет к Лялиному телу, что воображение его все время будет заглядывать под покровы, отравляя единственно доступные смертному отдохновенные отношения — товарищеские, но пиджак проглатывал супругу без остатка, и мысленно сконструировать под ним нагое женское тело было так же невозможно, как в целости и сохранности вообразить в утробе крокодила проглоченную им косулю. Чтобы ночная Ляля (впрочем, там она не имела имени) не возникала днем, нужно было заниматься этим в полной тьме между сном и явью, стараясь дышать только носом и в сторону, чтобы не обнаруживать несвежего ночного дыхания, а наяву разговаривать исключительно о необходимости подчинять личное общественному.

Соприкасаться наяву лишь общественными сторонами своих организмов мешала, главным образом, общая уборная. Лучше всего, когда уборная находится на улице, подальше от контроля, но коммунальный клозет — это все-таки тоже еще ничего: тоже невозможно доказать с полной определенностью, после кого именно остался дурной запах. Хотя догадки все же напрашиваются очень настойчивые. Еще в самом начале супружества Иридию Викторовичу пришлось войти в это заведение после Ляли, и потом понадобилась долгая борьба со своей памятью, оскорбляющей хорошего человека. Однако и самому оставлять подобные следы для Лялиного обоняния было также невозможно (а желудки их какой-то злой рок отрегулировал на диво синхронно), поэтому Иридий Викторович приучился вставать раньше всех в квартире, чтобы пропустить между собой и Лялей Гизатуллина и, если что, на него мысленно и свалить все последствия. Ничего страшного — вставать пораньше даже полезно для здоровья, особенно если при этом еще и пораньше ложиться.

Главное, чтобы все у тебя было как положено — тогда не страшны никакие неудобства. Да ты их просто-таки и не заметишь, если избавишься от индивидуального зрения, годного, как и все личное, лишь на то, чтобы вносить путаницу: пока Иридий Викторович был настолько мал и глуп, что вынужден был смотреть на мир собственными глазами, он видел его до того ослепительным и неисчерпаемо подробным, что до сих пор жуть берет, как бы нечаянно не всколыхнуть эту сверкающую галдящую Атлантиду — с ее Механками, Витьками, Толянами, Чанитами, саржами и стянутой кожей на беззащитной ноге… Насколько же безопаснее вместо до жути неисчерпаемых и неповторимых предметов видеть только их назначения-названия («головной убор»), ярлыки-этикетки — тогда и годы с легкостью летят по рельсам, лишь изредка подрагивая на стыках, а болотистые хищные заросли и мусорные свалки, именуемые жизнью, пролетают — благодарение старшим! — мимо, мимо, а все преисподнии погружаются все глубже, глубже, глубже…

Продолжение следует…