* * *

Бардак, бардак, чуть не вслух повторял он это грубое слово, в последнее время сделавшееся едва ли не излюбленным: Иридий Викторович старался поверить, что именно небывало длительное отсутствие автобуса вызывает его возмущение, хотя автобусы всегда ходили ничуть не лучше, — только прежде Иридий Викторович был огражден Доверием и Послушанием и потому не выставлял реальности никаких оценок: она казалась ему единственно возможной, и сравнивать ее было не с чем, а главное — не его это было дело.

Бардак возмущал Иридия Викторовича несравненно сильнее, чем, скажем, массовые убийства или разорения (за них он никогда и ни на кого не сердился), вовсе не потому, что он был каким-то чудовищем — вовсе нет, он только чувствовал, без слов и сомнений, что бардак подрывает основу основ — Веру и Послушание, с которыми ты пройдешь невредимым сквозь огонь и воду, а при пошатнувшейся неколебимости комариный пронзительный нос какого-нибудь зловредного Шапиро покажется (окажется) страшнее целого империалистического лагеря с израильской военщиной в придачу.

Иридий Викторович трясущимися пальцами выцарапал вторую валидолину, уже смело забросил под язык — жест успокаивал своей взрослостыо и приобщению к редкостному лекарству. А ведь при всей скандальности обрушившейся сцены, сердце заболело только сейчас, когда вгляделся, вдумался, — убивает не цельное чувство гнева, а раздвоенная бессильная тоска. Оттого-то, достойно пройдя через продолжительные, принципиальные, относящиеся к базису подкусывания (посягательства и на плановое хозяйство, и на коллективизацию, и на противостояние империалистическому лагерю), он вдруг сорвался на такой второстепенной, сугубо надстроечной дискуссии о взаимоотношениях партийной организации и партийной литературы. Когда, например, треклятый Шапиро на его слова об удивительной жизнестойкости социализма подпустил своим ядовитым тенорком: «Рак тоже показал себя очень жизнестойким новообразованием», — ведь и тогда Иридий Викторович сумел поставить прохиндея на место его же собственным оружием — иронией: «Как вы остроумны, Шапиро!» — а тут какая-то несчастная так называемая свобода творчества… Хоть она и буржуазно-анархическая, индивидуалистическая, но ведь не важнее же она уровня производительных сил и подрывной деятельности империалистических спецслужб. И тем не менее, не додумывая этой крамолы до еретического конца, Иридий Викторович безошибочно чуял, что единственный действительно нужный человеку базис — это цельность его собственной души, не знающей сомнений, скрепленной Доверием и Послушанием, и никаким производительным силам на разрушить основы основ — Доверия к Старшим. А вот сумятица разномыслия и разновкусия — так называемая «свобода творчества» — вмиг растреплет стальной трос твоей воли в клубок изломанной проволоки. Свобода — в противоположность Послушанию — это всегда путаница и хаос, а единственный по-настоящему страшный бардак — душевный. Порядок в душе — порядок в мире, хотя вслух об этом и нельзя подумать, а то получится, что сознание определяет бытие.

И докладную не напишешь — он, Иридий Викторович, тоже вел себя не лучшим образом, вместо того чтобы действовать сарказмом: «Жаль, что Владимир Ильич Ленин не спросил у вас совета, товарищ — или вы уже господин? — Шапиро», — он вдруг сорвался: «Каждый будет писать, что хочет, а мы его должны печатать?!» — «Вы и не печатайте». — «И так бумаги не хватает». — «Только на вас с вашими Черненками всего хватает». — «Они пишут, а преступность растет!..» — «От ваших сочинений зато падает», — подлец подхмыкивал с полным самообладанием. За последнюю наглость, пожалуй, можно было бы и в деканат, если бы Иридий Викторович в своей филиппике не объединил зачем-то порнографию с Мандельштамом, как будто злее врага у него не бывало, хотя сто лет он этих мандельштамов не читал и читать не собирался. Мандельштам подвернулся только как символ всех этих «новшеств», которыми желали унизить проверенные авторитеты, но ведь если эти прохиндеи напишут в какой-нибудь «Огонек» — а уж «желтая» пресса всегда рада подхватить, правильно пишет кое-кто: стоит покритиковать поэта-еврея — и сразу обвинят в антисемитизме. Он не антисемит, разумеется, к Шапиро он относится как и ко всем — но должен же был негодяй это ценить и держаться поскромнее?.. Скрюченный, как покойный Шендерович, и притом не испытывает от этого ни малейших неудобств… руки, правда, волосатые, как у обезьяны… при таком-то нахальстве чего ж не жить! Расизм, конечно, реакционное учение, но в евреях, и правда, есть что-то вырождающееся… Эта их органическая неспособность к доверию, скромности, послушанию, энтузиазму… Нет, нет, в те сферы, где требуется вера, патриотизм, их определенно допускать не следовало бы. Не зря, когда надо что-то расшатывать — «перестраивать», они всегда первые заводилы. Но сейчас и Малафеев с ними связываться не захочет. А ведь как еще недавно умел встряхнуть наглеца: «Не Ленин, а Владимир Ильич Ленин!!!» Теперь же и он сломлен: гремит о необходимости идти в ногу со временем, о превращении ясного и твердого научного коммунизма в какую-то «плюралистическую» «политологию» — как будто не знает, что случается с Порядком, когда он пытается вступить в сделку с дьяволом: допусти сегодня два мнения — завтра Хаос пожрет все без остатка.

От иссосанных на голодный желудок валидолин в пищеводе саднило, а горло от мятного охлаждения пребывало на грани ангины. В сущности, все неприятные явления рождаются на свет в тот миг, когда ты их замечаешь, поэтому в душе Иридия Викторовича нарастала — без слов и сомнений, так надежней всего — твердокаменная уверенность, что даже кусачий мороз возник тоже из-за бардака, что из-за него же так рано темнеет и снежинки неспешно разворачиваются вокруг фонарей, словно муть, расходящаяся в воде. На стенде близ остановки был наклеен самодельный предвыборный плакат. Иридий Викторович вгляделся в плохонькую фотографию какого-то ихнего Хренделевича: ну, конечно, бородач, наверняка еврей — если не сам, так по жене, как Сахаров, а уж болтун — так это точно (себя Иридий Викторович отнюдь не считал болтуном — как и всех, чьи занятия были одобрены руководством). За стеклом новопоставленного совбурами киоска, будто русалка в аквариуме (что-то будет с ленинским аквариумом…), изгибалась полуголая девица на цветастом плакате — еще одно новое веяние. Противно смотреть, подумал Иридий Викторович, пока глаза его не без удовольствия старались забраться куда поукромнее.

Откуда-то набежала толпа вырождающихся дебильных подростков, визжащих, мяукающих, лающих, блеющих, хрюкающих, скалящих зубы, грегоча и вытягивая шеи, словно стадо бабуинов. Девки были, как одна, мелкорослые, коротконогие, с детскими запухшими глазками: штукатуркой и «прикидом» двадцатилетние, прочими статями — двенадцати. Из парней глаз было не оторвать от одного в морковных тонах: морковный вздыбленный хохол, морковный шарф, морковные десны с едва намеченными черно-сахарными пенечками зубных обломков. Зная, сколь отвратительна его улыбка, он время от времени сладко растягивал губы. Сколько швали — и ведь ни одного еврея: даже это они на нас свалили! Плюс бабуинизация всей страны…

Подполз истошно воющий, под стать им автобус, бабуины, радостно гомоня, ринулись на приступ. Иридий Викторович сражался как лев — он имел право, а потому и сумел занять очень выгодное место локтями на поручне у заднего стекла, словно омытого косыми струями грязи какого-то чудовищного вулканического дождя. Автобус дребезжал, отчаянно взывал и тут же сникал, переходя к бессильному бормотанию, бабуины перекликались словно то ли в джунглях, то ли в свинарнике, а Иридий Викторович твердил: бардак, бардак, бардак, бардак… Рядом с его локтями мельтешили фиолетовые когти с траурной окантовкой — передернуло от омерзения.

Вдруг он заметил, что унялась боль в сердце, и гадостное трепетанье в остальном организме — слабость была изгнана чувством неоспоримой правоты. Иридий Викторович оказался как никогда близок к переоткрытию мудрого правила матушки-Церкви: грешника милуй — еретика казни, ибо единственные по-настоящему опасные преступления — это преступления в области мысли, а всякая мелюзга, вроде разбойников и убийц, не покушается на самый базисный из базисов человеческого бытия — чувство неоспоримой правоты: недаром Иридий Викторович никогда не испытывал к преступникам такой обессиливающей ненависти, как к востроносому Шапиро. Иридий Викторович не сформулировал свое открытие вербально только потому, что в ясных формулах всегда есть что-то циничное и, в отличие от смутной убежденности, открытое для опровержений. Ведь почему был так чист и ясен канувший в Лету мир Октябрьского — там не было просто «прохожих» или «соседей»: там каждый каждому был либо начальник, либо подчиненный и лишь на самый худой случай — просто сослуживец. Ах, эта гениальная, преданная нами мечта Ильича о государстве как единой фабрике… Ах, этот образ паровоза, механизма, летящего вперед по заранее проложенным рельсам…

Однако в постели Иридий Викторович снова задумался, как вести себя на следующем занятии (скандалец-то не был выдержан на уровне современных идеологических представлений), и вновь потерял уверенность — а какая может быть надстройка без этого базиса! И когда Иридий Викторович снова ощутил страстную тоску по твердой руке и порядку, он вовсе не сделался садистом и кровопийцей: не крови он жаждал, а ясности, определенности, недвусмысленности, бесспорности. Он желал только Правоты.

Но Правоты не бывает без ПОСЛУШАНИЯ!

* * *

Ляля уже давно похрапывала заслуженным сном человека с чистой совестью, то есть убежденного в своей неоспоримой правоте (Верность — высшая степень Послушания!), а Иридий Викторович все маялся на кухне, по ночам становившейся ослепительной, как операционная. Не зная, куда себя деть, Иридий Викторович с раздражением поглядывал на дверь ванной комнаты, в которой уже очень давно (минут пять) заперся его сын, а чем бы Антон ни занимался, Иридию Викторовичу всегда хотелось это прекратить, потому что занимался тот исключительно глупостями, вместо того чтобы заняться делом. Тоже нигилист. Когда ему рассказываешь о вещах самых возмутительных, он только сопит или, еще хуже, вдруг спросит набычившись: «А что тут такого?..» Как что, как что такого?! Сам должен понимать! А лицо, на поверхностный взгляд, хорошее — широкое, простое, уверенное, Лялино… Только вот унылое, бледное, с фиолетовыми, как ногти той малолетней гадины в автобусе, полумесяцами под глазами… Ну почему, почему мы, русские, не умеем готовить себе, смену?.. Вот у Шапиро их еврейский катехизис от зубов отскакивает: свобода производителя, диктат потребителя, разделение властей, независимая пресса — а Антон только и знает свое: «А что тут такого?..»

Разделение на «мы» и «они» по национальному признаку доставило Иридию Викторовичу облегчение своей ясностью и неоспоримой простотой. Иридий Викторович побренчал дверной ручкой, и Антон, будто подслушивал под дверью, мигом выскочил из ванной как встрепанный. Он был потный и раскрасневшийся, но в просветах все равно бледный — кровь с разбавленным, голубоватым молоком, подглазья же совсем траурные, как краешки тех гнусных коготков. А вот Шапиро румяный, свежий, напитавшийся кровью христианских младенцев и правотой, — уж они-то никогда в ней не сомневаются — и когда строят марксизм и социализм, и когда обратно их разрушают. В довершение Антон еще и держался рукой за печень. «У тебя болит что-то?» — не без раздражения (вечно у него какие-то глупости!) спросил Иридий Викторович и, повинуясь нерассуждающему наитию (так только и должен действовать человек: лишь нерассуждающее повиновение какой-то высшей силе рождает покой и безошибочность), внезапным ловким движением выдернул из-под сыновней майки полупомятую картинку, явно вырезанную из какого-то дешевого журнальчика — бумага отдавала газетой, а краски — линялой цветастой рубашкой. Впившись в картинку взглядом, Иридий Викторович немедленно перевернул ее вверх изнанкой (закопошились иностранные буковки — вот он источник заразы). Антон побагровел до помидорного глянца (но все равно от висков продолжали стекать две разбавленные молочные реки). Иридий Викторович чувствовал, что и его лицо пылает.

Какая мерзость, как тебе не стыдно, сами собой рвались на волю готовые, какими они только и должны быть, слова — Иридий Викторович кричал шепотом, чтобы не разбудить Лялю, спавшую беспробудным сном Верных. Молочные реки разлились по опущенной физиономии Антона, а когда среди жидкой белизны остались лишь два черно-фиолетовых полумесяца, он вдруг прошептал едва слышно: «А что тут такого?..» Как что, ты сам, что ли, не понимаешь, лепетал Иридий Викторович, делая вид, что не лепечет, а кричит и притом не верит своим ушам, но на самом-то деле он в единый миг понял, что возразить ему нечего, потому что готовых слов уже не осталось.

«Ну, если ты сам не понимаешь…» — прибегнул он к последнему средству и брезгливо, за уголок понес картинку в уборную. Изорвав там клок газеты и гневно спустив воду с клочками в небытие (безошибочное повиновение продолжало действовать), Иридий Викторович, по совершении маскировочной казни над картинкой, принялся ее разглядывать в спокойной обстановке. «Как что тут такого?» — повторял он, уже действительно подыскивая ответ, и, шаря во внутреннем мире, куда давным-давно не заглядывал, вдруг увидел, как где-то на затемненной его окраине горько-сладкой тенью проскользнула на своем помеле обезглавленная всадница — его первая и последняя любовь… Его первое и последнее счастье.

И ответ сыну был немедленно рожден безошибочным наитием: а то тут такого, что один человек не должен становиться развлечением для другого — тем более, двое, а особенно в таком деле, которое требует доверия и доверия, а потому и рассчитано максимум на двоих, а еще лучше — на одного участника. Но эти двое, похоже, именно развлекались и готовы были принять Иридия Викторовича в свой союз третьим. Девица весело косила на него смеющимся глазом, а парень подбадривал ее какой-то забористой шуткой. Предмет, когда-то показавшийся Иридию Викторовичу рукояткой помела, она держала во рту, как эскимо — даже щека втянулась от аппетита.

Иридий Викторович почувствовал, что ему сделалась тесна пижама — не так, как раньше, но все-таки стоило бы облегчиться. Но у них с Лялей не принято было будить человека по пустякам, цинично обнаруживая свои низменные цели, — отправление должно было происходить как бы само собой, как бы незаметно для его участников. Иридий Викторович сунул картинку под майку и выглянул в коридор, придерживая себя за живот. Синее собр. соч. В.И.Ленина — уж туда-то ни одна душа не сунет носа. Том выбрать… лучше пятый — пятерку не забудешь: пять признаков империализма. И в статью лучше заложить такую, чтобы название было как-то связано с изображаемым… но, будто назло, почти все названия, как это вообще свойственно ленинскому наследию, имели теснейшую связь с современностью даже в самых экзотических ее проявлениях: «С чего начать?», «Крепостники за работой», «Борьба с голодающими», «Ответ С.-Петербургскому комитету». Иридий Викторович выбрал «Борьбу с голодающими»: она лучше всего вскрывала суть происходящего и начиналась с неподражаемого ленинского юмора: «Какую удивительную заботу о голодающих проявляет наше правительство!» Витька тоже любил проявлять такую заботливость: у него попросишь что-нибудь откусить, а он отвечает: «До-ре-ми-фа-со-ля-си, хлеба нету — х… соси».

Или надежнее укрыться в Чернышевского, в амбарную книгу, наполненную эстетическими сочинениями? «Русский человек на рандеву» — тоже годится. Или лучше взять «Возвышенное и комическое»? Иридий Викторович вспомнил, что за последним «круглым столом» преподавателям общественных дисциплин для налаживания контактов с современным студенчеством рекомендовалось повышать свой эстетический кругозор. Иридий Викторович отволок тяжеленный том в операционную и с усилием раскрыл его на разделочном столе. Трагическое есть ужасное в человеческой жизни, прочел он. Разумеется — а что же еще? Иридий Викторович не понял даже, что в этом особенно демократического — скептицизм начал подтачивать уже и такие надежнейшие оплоты и столпы: Иридий Викторович даже подумал с чувством некоторого превосходства, что диссертацию Чернышевского сегодня ВАК, пожалуй, и не утвердил бы, а вот его собственная диссертация проскользнула как намыленная — что значит богатство содержательного материала.

Чтобы отделаться от наваждения (косящий смеющийся глаз, втянутая щека, грудки, подтекшие книзу, очертив в нижней части соблазнительную наполненность, а в верхней — пленительную вогнутость, — ну, и все остальное, разумеется), Иридий Викторович решил проверить Чернышевского по современным источникам: Николай Гаврилович, помнится, не во всем поднимался — ему не хватило — нет, не ума, а развитого пролетариата — до подлинного исторического материализма. А как у него с трагическим? Энциклопедический словарь разъяснил, что Т. отражает непримиримый конфликт исторически значительных характеров, связанный, как показали К.Маркс и Ф.Энгельс, с борьбой классов и революционным характером исторического развития.

Почитав еще немного там-сям, Иридий Викторович счел свой эстетический уровень на сегодня достаточно приподнятым и принялся за более приятное чтение, наудачу выдернув несколько старых номеров «Здоровья». В голове уже не болезненно, а по-хорошему мутилось — еще с полстранички успокоения… Однако, к его неудовольствию, статейка подвернулась излишне актуальная, то есть возбуждающая — о бессоннице. Но по-настоящему Иридий Викторович вздрогнул лишь тогда, когда после сердечно-сосудистых расстройств на горизонте грозно вспыхнули сексуальные. Иридий Викторович перевернул страницу назад, чтобы посмотреть, кто это так свободно и педантично пишет о столь неприличных и роковых вещах. Надо же — женщина… И они все про всех знают, а уж эта, кандидат каких-то ихних наук… и не стесняется, пропечатала фотографию на всю страну да еще и смотрит прямо в глаза… Внезапно Иридий Викторович снова вздрогнул: ему показалось, что с фотографии смотрит его мать. Нет, лицо, конечно, было другое, но выражение… Мать уже тогда, в столь провинции сумела стать культурным, или, как теперь выражаются, интеллигентным человеком, что самому Иридию Викторовичу, без пяти минут доктору наук, так и не удалось: у интеллигентного человека сквозь безупречную любезность должно ощущаться презрение к собеседнику, а у Иридия Викторовича всегда просвечивает готовность к послушанию. Иридий Викторович еще раз глянул на псевдомаму и увидел в ее проницательном взоре еще и насмешку — и вдруг вспомнил, какое безумное святотатство он когда-то учинил перед ее портретом…

А божество дотянулось-таки.

Внезапно Иридий Викторович почувствовал настоятельнейшую необходимость удостовериться, не пришла ли пора этим ужасным и неприличным расстройствам обрушиться на его организм. Но недаром же сказано: не искушай Господа Бога своего — он никогда не является на экзамен, ибо прежде вас знает вашу нужду. Конфуз был полный: этот червеобразный отросток слепой стихийности не желал повиноваться организующей и направляющей разумной воле.

С трясущимися руками, задыхаясь от стыда и растерянности, Иридий Викторович немедленно ринулся на переэкзаменовку, но провал оказался еще более катастрофическим. В довершение позора он еще что-то пытался сымитировать, будто для обмана контролирующих наблюдателей, как это делал кобелишка-недоросток, изображавший пылкое обладание красавицей Чанитой. Но ведь Лялю-то не проведешь, а тем более — себя самого: он бы не мог считать позорное непозорным, если бы даже и никто об этом ведать не ведал.

Вот тогда только Иридий Викторович и узнал, что такое настоящий ужас и настоящее отчаяние. Мир подкатился к бездне в считанные недели.

Хаос мог торжествовать победу.

* * *

Теперь Иридий Викторович говорил очень медленно, как будто превозмогая мучительнейшую боль (впрочем, так оно и было), но христопродавец Шапиро его больше не затрагивал — кажется, и сослуживцы понижали голос, когда он не до конца воскресшим Лазарем вбредал в помещение кафедры, с усилием роняя себя то на одну, то на другую ногу и словно в каком-то безумном мультфильме, каждый раз на долю мгновения без сил застывая в этой позе. Плохо выбритая неверной рукой щетина, усеянная множеством как свежих, так и задубевших порезов, пугающе отделялась от одутловатых щек, бледных, как лягушачье брюхо. Тем не менее, ему постоянно казалось, что лицо его горит, хотя, по неизвестной причине, рубиновым огнем пылала только переносица. Мышцы под скулами сводило судорогой от непрекращающейся борьбы с гримасой боли, гримасой, которую так и не удавалось уничтожить до конца. Невыносимая душевная боль заполняла всю середину груди, к солнечному сплетению сосредоточиваясь с непереносимой силой, и время от времени он, забываясь, издавал в нос мычащий стон, поспешно маскируя его кашлем. Физическая боль, ненадолго отвлекая, представлялась ему отдохновением: вчера, например, угождая Ляле, перед которой изнемогал от стыда, он попытался поправить свесившийся с раскаленной сковородки завиток жареного лука, но рука не повиновалась, и он довольно сильно обжег палец. Сейчас, прислушиваясь к пальцу, он с полумертвым злорадством повторял про себя: так и надо, так и надо. А за день до этого он упустил металлическую крышку от сахарницы, дурашливо запрыгавшую по полу, и вдруг принялся, по-черкесски взвизгивая, колотить по негодной руке, прижимая ее к операционному столу.

Он ненавидел свое тело. Ему приносило кратковременное облегчение, когда у того промокали ноги, от оглушающих ударов сердца разламывалась голова, расслабляющей болью сводило расстроенный кишечник: вопреки всем законам сохранения, он нисколько не похудел, и даже всегда находился материал для поспешного бегства в уборную, хотя за едой он с трудом проглатывал лишь несколько кусков — не пускал спазм, мертвой хваткой стиснувший его пищевод. Из уборной он едва волочил ноги, окончательно обессиленный длительными корчами; натруженный, истертый геморрой еще долго давал себя знать слегка обезболивающим жжением.

Даже Малафеев перестал на него орать, когда заметил, что на лице его появляется что-то вроде мучительного удовлетворения, а затем начинают шевелиться губы, произносящие «правильно, так и надо, так и надо».

И все-таки желание не вызывать недовольства окружающих — послушание — все еще оставалось последней опорой его изнемогшего духа: в присутствии сослуживцев включались какие-то неподвластные ему механизмы, сами собой управлявшие его лицом, движениями, голосом. Управлявшие из рук вон плохо, слов нет — если только не знать, во что его скрючивало, когда он оставался один и повиноваться становилось некому…

Тогда поддерживала только сердечная боль: переходя определенный порог, она рождала в нем робкую надежду на инфаркт — а что, кое-кому же выпадает такая удача — тогда он уже был бы НЕ ОБЯЗАН. Однако инфаркты посещали других счастливцев, у которых и без этого все было, а мрачный долг продолжал плющить его ровно настолько, чтобы не раздавить до освобождения. «У него не стоит!» — то и дело раздавался в его ушах торжествующий Витькин голос, и он срывался на стон, тут же переходящий в гипертрофированный кашель.

Механка наконец-то настигла и накрыла его с головой…

Все вокруг звучало намеком и насмешкой: фамилия Малафеев, спермацетовое мыло, заполошный вопрос в общественном транспорте: «А на Восстания он не стоит?» — если бы только на Восстания… Механка — это и есть подлинная почва под тонкой пленкой асфальта.

Иридию Викторовичу и в голову не приходило умягчать свой позор тем, что есть будто бы на этом свете и еще какие-то добродетели — нет, как честный человек он все усваивал раз и навсегда, и коли уж усвоил, что по-настоящему презренный порок может быть только один… Витьки не ошибаются. А Иридий недаром был Викторович! И тем более, он не мог подумать, что позорное перестает быть позорным, если о нем никто не знает. К тому же кое-кто и знает… От Ляли, например, уже не защититься неотразимым вопросом Сеньки Окуня: «А ты откуда знаешь?»

Если бы Ляля тоже была без головы!.. Она бы не видела, что он делает, и можно было бы спокойненько включить свет и… Он мог бы делать что вздумается без этого непереносимого ощущения, что он сдает экзамен: ведь перед Лялиной головой малейшее робкое свое прикосновение он ощущает как неукоснительное обещание все довести до конца — а какой может быть конец, если одна только мысль об экзамене вызывает у него тахикардию и спазм в горле. Чего бы он только не отдал, чтобы сделаться женщиной — лежи себе, а о страшном долге чести пусть другие беспокоятся. Ну и что, что роды — подумаешь, один раз помучиться.

Если бы Ляля была без головы, он сначала насмотрелся бы от пуза, как там и что — он же ни разу не видел ее при свете, а насмотревшись… Без головы все было бы преотлично. Когда весь этот ужас еще только начинался, однажды ночью он потихоньку включил настольную лампу и начал осторожненько приподнимать одеяло, обнажая Лялины ноги все выше, выше и выше. Сердце, конечно, ударяло в виски, но не этим погребальным звоном отчаяния, а звоном надежды. И когда под мрачно освещенными сводами в глубине замерцало нечто вьющееся — надежда уже вполне материально зашевелилась и приподняла голову, — но тут испуганно приподняла голову (вот, вот они, головы-то!) Ляля: что, что случилось?.. Иридий Викторович отдернул руку, как карманный воришка, застигнутый с поличным. «Да тут… забыл одну…» — забормотал он какую-то нелепицу — и пулей вылетел к себе в операционную.

Переведя дух, подобрался к другому, менее недоступному своему предмету и с Лениным под полою прокрался на рандеву с возвышенным и комическим в ванную (опозоренный Антон теперь не совал туда и носа — даже просто высморкаться). Раскрыл заветную страницу, на которой русское правительство проявляло столь удивительную заботу о голодающих. Да, конечно, безусловно, эта парочка грязь, мерзость — что хотите. Но… но ведь у них грязно, да весело, а у него чисто, да уныло — его супружеские обязанности из совсем еще недавно сладенького, хотя и неприличного отправления молниеносно превратились в мрачный, как все обязанности, а потому и неисполнимый Долг. А у этой парочки налицо была забава. Как равный, Иридий Викторович всесторонне разглядывал их, запуская глаза и воображение куда только вздумается, часто возвращаясь к смеющемуся, подмигивающему глазу — и тот ему не только не мешал, а можно даже сказать, совсем наоборот — иногда, оказывается, и голова делу не помеха. Вон как у нее втянулась щека — если бы Ляля… «Борьба с голодающими», «С чего начать»… Если бы начать с борьбы с голодающими, он бы сразу восстал из ничтожества… а что — сосет же она эскимо… но не попросишь же… к его просьбам она всегда относилась с большой ответственностью, но пока не попросишь, никогда не догадается.

Чур меня, чур — при одной только мысли о подобном разговоре его обдавало жаром (хотя одновременно он и вздувался от полноты чувств): они никогда не разговаривали на стыдные темы, а тут прямо какой-то Содом и Гоморра… чистая Лялина душа содрогнулась бы от омерзения, если бы ей могло прийти в голову (опять голова!), с каким извращенным чудовищем она имеет дело.

Они не говорили о стыдном… А ведь, он, как больное животное, только на интонацию и реагирует: от заботливых ноток в Лялином голосе какая-то заледенелость в его груди начинает теплеть, судорожные сжатия расслабляются, и если бы в ее голосе прозвучала не только товарищеская забота, а еще и… какая-то игривость, что ли, кокетство там… в общем, какое-нибудь мурлыканье… Нет, даже голова может приносить определенную пользу — если, конечно, ею распорядиться с головой. Иногда, расфантазировавшись, он забывал о Долге, и тогда со своей Лялей, со своей Лялитой они предавались необузданным утехам — именно утехам, а не отправлениям и, тем более, не обязанностям. Очнувшись от грез, он всегда обнаруживал, что полнота его чувств стоит на должной высоте, и, расхрабрившись, начинал подбираться к Лялите — сначала с разговорами, принимался темнить, кружить вокруг да около — на свете, мол, бывает много всяких форм и обычаев, на первый взгляд, странных, а если вдуматься, так ничего такого, — пока на бесхитростном Лялином лице не проступало напряженное усилие понять хоть что-нибудь из этой галиматьи. Он умолкал, но иногда его разнузданность доходила до того, что он приближался к сидящей Ляле, чтобы оказаться как раз на уровне ее губ, и, охваченный волнением, однажды сделал даже какое-то неясное движение, но, заметив Лялино недоумение, притворился, что стряхивает нечто невидимое с пижамных штанов.

Ладно, пусть бы без всяких слов она просто погладила его по головке…

Вечером, укладываясь спать, он ворочался и елозил так и этак, всеми силами души стараясь просигнализировать Ляле о своей мечте, — пока она не спрашивала с тревогой: «Ты плохо себя чувствуешь?» «Ничего, ничего», — прикрывал он досаду как бы мужественным нежеланием причинять ей беспокойство, а затем отправлялся в ванную на рандеву с возвышенным и комическим. Когда надежда поднимала ослабевшую головку, он спешил обратно, стараясь не растерять обретенной полноты чувств, — но ведь надо было еще втиснуть на место заветный том, еще и следя при этом за Антоновой дверью, потому что полнота чувств воздвигала себе шатер, остроконечный чум — традиционное жилище малых народов Севера. Потом нужно было открыть и закрыть дверь, раздеться в темноте и при этом не загрохотать…

Безнадежность поражала его еще на полпути, а когда он, уже в полном отчаянии, добирался до своей Лялиты, его окончательно прошибал ледяной покойницкий пот, а сердце начинало прямо-таки скакать во все стороны. И сердцебиение, и затрудненное дыхание он старался продемонстрировать Ляле в усиленном виде — только непосредственная угроза жизни могла хоть сколько-нибудь сгладить столь позорное несоответствие единственному искреннему требованию Кодекса мужской чести — все остальные несоответствия порицаются только из зависти.

Заспанная, растрепанная Ляля вскакивала за валидолом, и, заложив его под язык бесчувственной рукой, Иридий Викторович, театрально — иначе Ляля не заметит — запрокинувшись, умирал от позора и отчаяния. И… и досады: не валидол и не перепуг ему были нужны, а легкомыслие, потискались бы, мол, в свое удовольствие, а до чего оно дойдет, загадывать не будем, у нас никто ничего не обязан, нам и просто так нравится. Но у них с Лялей не было принято ласкаться просто так — каждое прикосновение полагалось доводить до конца, а иначе и не стоило беспокоить серьезного человека. При этом Ляля вовсе не показывала, что ей сколько-нибудь сладостны его прикосновения: прежде она молча претерпевала супружеские обязанности, а теперь своими утрированными припадками Иридий Викторович достиг еще и того, что от первых же его касаний она сначала каменела, а потом тревожно спрашивала: «Как ты себя чувствуешь?» — и тянулась за валидолом. «Да я всегда буду плохо себя чувствовать, если меня будут спрашивать таким голосом!» — иногда готов был заорать Иридий Викторович, но сдерживался: именно этот Лялин испуг только и отвлекал ее от его позора.

…И он лежал, запрокинув голову, словно приготовленный к так и не наступающему вожделенному закланию, изнемогая от ненависти к своему организму, отказывающему даже в таком пустяке, как инфаркт. Он был честным человеком и ни в чем не желал имитаций. И запрещал вызывать «Скорую помощь» таким страшным голосом, что Ляля отступала. Просыпаясь под утро, словно подброшенный тревогой, тоже уснувшей на три-четыре часа, он пытался на прежний манер исполнить супружеские обязанности между прочим, как будто беспокоиться и не о чем, — но он был слишком честным человеком, чтобы обмануть себя, сделать вид перед собой, будто ничего не происходит.

Страх поражал его без промаха, хотя очень часто он просыпался во всеоружии — даже от всеоружия и просыпался, иногда во сне даже происходило подростковое самооблегчение, но…

Страх с каждым днем расширял сферу влияния. Сначала Иридия Викторовича терзал страх перед неудачей, потом — страх перед страхом, потом — страх перед страхом перед страхом: вначале у него мертвели руки от прикосновения к Лялиному телу, потом — от мысли о прикосновении, потом — от прикосновения к дверной ручке спальни, потом — когда он вставлял ключ в наружную дверь (ух, как это движение его пронзало!), потом — у него начинали прыгать руки и подкашиваться ноги, когда с лязгом начинала разъезжаться черная резиновая щель лифта. Ну, а теперь ужас и обреченность уже не оставляли его ни на мгновение, и в тот последний и решительный день, о котором идет речь, он до самого вечера привидением бродил по кафедре среди обманчиво прямоугольных столов, беспомощно имитируя какие-то дела, чтобы только не остаться одному — чтобы было кому повиноваться. Только когда сослуживцы бесповоротно и безжалостно, как делается все на этом свете, разошлись, он бессильной шаркающей трусцой поспешил на улицу: там подчинение его души случайным взглядам прохожих все-таки не позволит ему выть от боли и корчиться на полу, колотясь об него гулкой опустелой головой. Погода уже давно не имела для него значения — разве лишь усиливала его боль, особенно хорошая: только ему на этом празднике жизни не было места. Ранили его и грустные лица, и веселые (как трудно человеку жить среди бабуинов, которым всегда весело!), если только он обращал на них внимание, — безболезненнее всего было видеть в них исключительно источники мимолетной укрепляющей власти над ним. На первых этапах той бесконечной пытки, которой он подвергался, каждый пустяк из единичного случая превращался в символ его ничтожества и обреченности: ушел автобус — «мне всегда не везет», забыл позвонить — «ни на что не гожусь», надерзил Антон — «меня все презирают». Но понемногу огромный нарыв, неотступно дергавший под ложечкой, придал ему скромности, и теперь при всякой неудаче он только приговаривал: ага, так его, туда ему и дорога. Сначала оторопь, а потом и жуть брала — с таким безразличием он, прежде столь осторожный, брел среди несущихся смертоносных машин. Страх ему удавалось испытать очень редко, и всегда с секундным облегчением.

На город неустанно опускались громадные пространства водяной пыли, как все действительно неодолимое, бравшей не умением, а числом, и все вокруг в свете витрин и фонарей лоснилось и сияло, словно залитое горючими слезами, а где находилась возможность, стояли еще и лужи, дрожащие трепетом едва заметным, как изображение на телеэкране (вещи, вырвавшиеся из клетки названий, кидались в глаза с первобытной яростью). Но сколь ни громадны были пространства, заполненные водяным бисером, — они были всего лишь тонюсенькой пленкой на бессмысленно громадной Земле, которая, в свою очередь, была лишь крошечной пылинкой в издевательски безбрежной и ледяной пустоте, откуда Иридия Викторовича было бы уже не разглядеть никакими приборами — оставалось поражаться, сколько боли могло в нем уместиться: мир его боли заполнял ВСЕ, оттесняя в самый крошечный и бесполезный уголок остальной Божий мир с его никчемной путаницей комет и галактик. Взорванный мир Порядка окончательно превратился в мир безумствующего Хаоса.

Его удерживала на ногах какая-то небывалая апокалиптическая изжога — в груди палила словно целая жаровня с угольем, а кроме изжоги его заставляли подтянуться встречные страшные лица, в каждом из которых что-то успевало сверкнуть — то очки, то зубы, то нос. Каждый после усыпляющего поглаживания мог стиснуть горло стальной хваткой. Иридий Викторович брел вдоль разноцветных неоновых витрин, и встречные лица загорались то алым, то зеленым, то синим огнем. Вдали же, над домами, буквально до неба, освещая низкую, беспросветную и бескрайнюю тучу, будто клубящийся рыхлый потолок, разворачивалось добела раскаленное зарево какой-то усовершенствованной электрической преисподней — стадион разжигал батареи прожекторов, невзирая ни на горы влаги, ни на конец света.

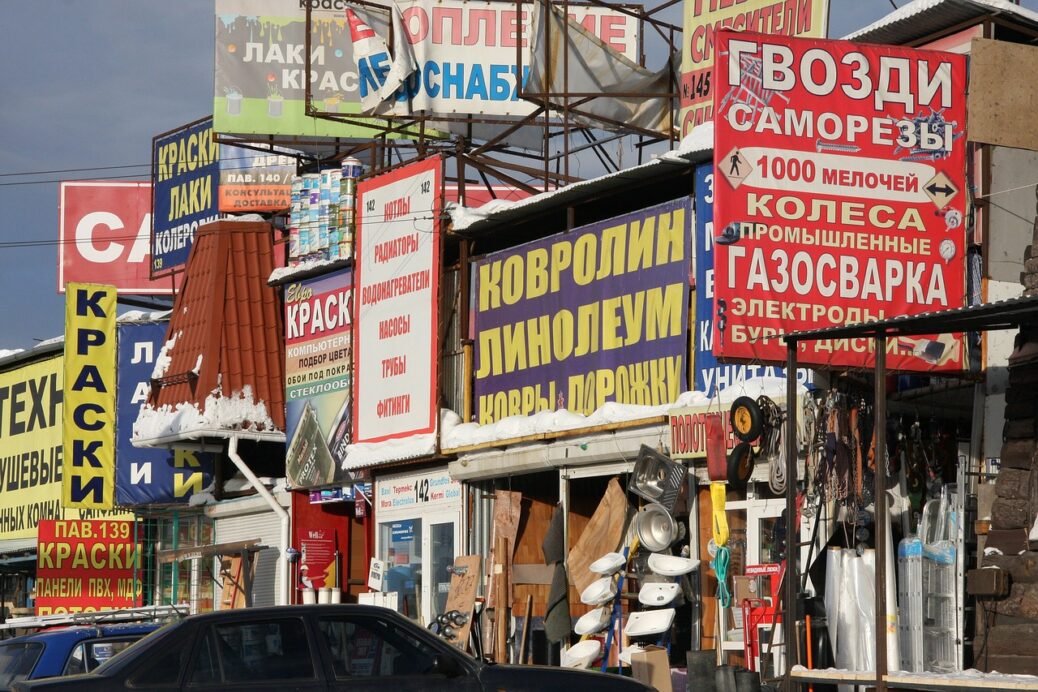

Как совсем еще недавно его потрясло, что главный стадион страны — великие Лужники, всенародно чтимая Большая Спортивная Арена (как это звучало по радио!) — отдан под толкучий рынок. Буржуазная стихийность орудием борьбы с социалистической планомерностью как будто ради особой издевки избирает именно стадионы: стадион Пиночета, стадион Гавриила Попова… Один московский «коллега» затащил его на эту собачью свалку, уже, ренегат, не ужасаясь ни безумной цене за один только погляд, ни тому, что входной билет отпечатан на изнанке какого-то плаката, так что на обороте оказалась ни более, ни менее, как схема гордого и чистого Беломорканала — именно святыни им нужны на их гнусную потребу.

Иридии Викторович впервые в жизни увидел, наконец, воочию ту самую, тысячекратно разоблаченную мелкобуржуазную стихийность — и ей нельзя было отказать в каком-то мерзком величии: вокруг поруганного стадиона, под барельефами бегущих, скачущих, передающих эстафету миллионов юношей и девушек, словно извергнутые кратером, текли горы, кипы, пирамиды джинсов, курток, часов, одеял, магнитофонов из Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и прочих преисподних, повергающих в ужас безбрежностью и неисчерпаемостью страшного старого мира… Не то что столько вещей — столько названий не нужно человеку! Не нужно и враждебно.

Бронзовый Ленин в накинутом пальто смотрел с юморком куда-то вдаль, совершенно игнорируя разгулявшееся у его ног бесчинство (развешенные кожаные куртки раскачивались на ветру, словно казненные комиссары), а затолканному Иридию Викторовичу, гонимому сквозь строй, никак было уже не вырваться из железного потока между торгашескими рожами, рылами, ряшками, харями, мурлами, не по-доброму оживленными, не по-людски простыми и наглыми. Однофункциональность в человеческом существе всегда наводит жуть, а они все разом были ПОСЛУШНЫ чему-то одному…

Жирный восточный человек сонно совал в неопрятные штаны пачку крупных купюр, составлявших жалованье Иридия Викторовича года за три. Азиатские, кавказские лица наводили особый страх — при том, что вот их-то наплыв было бы остановить особенно легко. Но кому сейчас есть до этого дело! Обильно шныряли и что-то перепродавали подростки, дебильные, как все подростки, однако же алчные и бесцеремонные. Достойно вступают в жизнь, нечего сказать… Есть, оказывается, что-то еще страшнее Механки — ее, по крайней мере, удавалось держать за решеткой Управления, а эти уже ворвались в самое сердце… Башенки Университета выглядывали из-за обрыва над чернеющей Москвой-рекой, словно меркнущий мираж, словно дивное сновидение.

Но теперь эта частная победа частнособственнического Хаоса была Иридию Викторовичу совершенно безразлична среди обрушившейся на него катастрофы.

Автобуса он теперь дожидался с полным смирением — спасибо, что таких, как он, вообще пускают в общественный транспорт, а про скуку в своей поглощающей борьбе с душевной болью он уже давно и забыл, что она такое: невозможно скучать, из последних сил выгребая над десятиверстным водопадом.

Блуждающий взгляд наткнулся на обнаженную русалку в кооперативном аквариуме — ну вот зачем такое разрешают, другим же обидно… И к чему подбирают таких глянцевых изгибистых красоток, ведь это совсем не нужно человеку, ведь перед такими нужно петушиться, прикидываться настоящим мужчиной, каких на свете нет и быть не может, — непрерывно сдавать экзамен, одним словом. Найти бы какую-нибудь хроменькую, безобразненькую, которая бы уже ни на что не рассчитывала и была бы рада принять его во всей его никудышности — ей, тоже отвергнутой, можно было бы довериться, ничего не стыдясь, и пусть бы она была старенькая, с сединою на лобке, как у биологички, и сисечки пусть свисали бы в тазик — пусть, — он все равно бы окружил ее нежностью, поставил бы тазик на бетонную скамейку и целовал бы, целовал эти опустелые мешочки, истекая слезами жалости и любви… Ей он доверил бы все свои тайные мечты и облегченно отдался ее губам… Говорят, этот скверик за остановкой называется Минетный пятачок — всего за десятку, только в машине. Но где взять машину? Да он и побоялся бы довериться чьим-то неведомым зубам… Ну, не откусит, скорее всего, но может начать шантажировать, требовать денег, мыча сквозь полустиснутые зубы, а закричишь… Да и на кафедре узнают.

Но освободившиеся от Послушания глаза все-таки вопросительно обшаривали и обшаривали пустынный сквер. Угольно-черные деревья на раскаленном зареве казались совершенно плоскими потеками черной краски, каждый ствол окружала вытаявшая лунка воды, растекающейся поверх льда куда-то во тьму, а ближе, под электрическим сиянием, превращая лед в полированный опал (опал… тоже намек…). Но под ноги Иридию Викторовичу лед добирался лишь мертвенно бледными округлыми языками, что-то мучительно напоминавшими. Иридий Викторович вглядывался, вглядывался… «Про-зер-ва-тив», — наставительно произнес ученое слово Сенька Окунь, и Иридий Викторович обомлел, внезапно углядев, как в черной воде под ногами действительно вьется бледный, как картофельный росток, презерватив чудовищной полутораметровой длины. Иридий Викторович перевел дыхание лишь тогда, когда удостоверился, что в луже струится чей-то размотавшийся бинт.

К бинту вприпрыжку подбирался воробей, и Иридий Викторович чуть не застонал от зависти к нему, к его припрыгивающей походочке — живут же люди… ну и что, что по воде — он, наверно, уже привык босиком. А вот когда в груди отчаяние раздувает жаровню — хоть шашлык пеки, а мизинец с безымянным пальцем дергает током вместе с проводочками, ведущими от плеча… Да это еще что — если бы не эта незатейливая телесная боль, ему бы вообще не вынести другой, главной.

В лед был впечатан след человеческой ноги с когтями. Иридий Викторович поискал, у кого здесь могли быть такие когти, но все были в сапогах, и он забыл о своем недоумении. А потом увидел этот же след, но уже без когтей, зато рядом была оттиснута такая же собачья лапа. Наложились, значит, без всякого выражения подумал он. Глаза перебрались на предвыборный плакат Хренделевича, высматривавшего уже словно из-за декоративной решетки — нацарапанной кем-то шестиконечной звезды. Чем только люди не занимаются от избытка счастья — выдвигаются, голосуют, царапают…

Вдали завыл автобус. Иридий Викторович глянул в ту, совершенно не интересную ему сторону. Фонари высвечивали в измороси светящиеся конусы, похожие на северные чумы — обиталища страсти, обиталища несгибаемых бетонных столбов. Бесконечное светящееся стойбище уходило в никуда, в то самое никуда, в которое уходит все, что дает человеку силы хоть ненадолго забыть о подступающих к нему безднах. Стекла автобуса были залиты потеками сгущеного молока или даже… что за языческий обряд торжественно отправляло на крыше автотранспортное предприятие?.. Иридий Викторович выжидал, когда автобус взвоет с особенным отчаянием, и тогда позволял себе послабление: стонал в нос вместе с ним. Рядом с Иридием Викторовичем тряслась прыщавая алкоголичка в мужском брезентовом плаще. Она непрерывно шмыгала носом, время от времени еще и вытирала его рукой, не вынимая ее из кармана. Наверно, и Витька живет у такой же…

Иридий Викторович почувствовал, что все свое выстраданное доцентство и чистенькую квартирку он сей же миг не колеблясь обменял бы на пожизненный лечебно-трудовой профилакторий, чтобы только научиться спокойно — от удовольствии он давно отрекся! — спокойно барахтаться в грязи и строго утилитарно смотреть на женщину как на незначительную часть ее самой. В этот миг автобус дал возможность от души взвыть с ним заодно, но тут же предательски умолк. Иридий Викторович поспешно сменил безнадежное мычание на судорожный кашель, но было поздно — на него стали оглядываться с удивлением и недовольством. Дисциплинированная душа немедленно подтянулась, а Иридий Викторович заспешил к выходу, хотя ехать ему было еще довольно далеко.

Всем удовлетворенные люди, надвигавшиеся на него на встречном эскалаторе, удерживали его на ногах своими строгими взглядами: благодарение Богу, они еще позволяли себя слушаться. Если бы они еще позволяли стонать…

Из земных недр надвигался широкомордый глазастый поезд, и Иридий Викторович с внезапно снисшедшей ясностью, которая возникает только при повиновении высшей силе, понял, что он сейчас сделает, и шагнул к краю платформы. С невозможной для этого света отчетливостью увидел два бесконечных, беспощадных рельса, неотвратимо легших на обрубки шпал, увидел чисто вымытый и окрашенный бесконечный бетонный желоб для принятия крови… Нужно, чтобы сначала ударило, тогда уже не страшно… Выждать секунды две, а то успеет затормозить…

Иридий Викторович сделал шаг назад, застыл, а потом начал заносить уже не подкашивающуюся, а просто несуществующую ногу для последнего и решительного шага.

-Так вы будете проходить или нет? — резко поставил его на место властный дамский голос.

-Пожалуйста, пожалуйста, — засуетился Иридий Викторович, поспешно пропуская классную даму, вновь ошарашившую его еще и неким классовым сходством с матерью — отсутствует малейшая тень виноватости в лице. Не то что у него…

Дама приняла его швейцарскую угодливость как должное и сурово вступила в вагон, покорно, как весь мир, улегшийся к ее ногам. Иридий Викторович прошмыгнул за ней — съехавшаяся резиновая щель защемила ему хвост. Так вот кому он всю жизнь повиновался, воображая, что подчиняет личное общественному. Подчинял, подчинял — пока не начал видеть антиобщественной и постыдной собственную жизнь. Доверяя старшим, он считал стыдное стыдным всерьез, а не напоказ, как делают другие. Другие — вот все эти бабуины — увильнули, благодаря своему мошенничеству, спасшему их от всех общественных норм: их учили не лгать — а они лгут, их учили не красть — а они крадут, их учили не бесстыдничать — a oни бесстыдничают. Всю свою мораль эти дамы придумали только для того, чтобы вырвать зубы у своих соперников, а самим тем временем отращивать клыки на беззубом просторе или похабничать под атласным одеялом.

А лучше всех, как всегда, устроились самые наглые — кто не просто увильнул, а начал еще и воспевать запрещаемую мерзость, воспевать грязь, в которой барахтается. Из желания сделать грязь аппетитной, состряпать кремовые розочки из испражнений и возникло все искусство — самые роскошные цветы растут на границах запретной зоны.

Он всегда слушался старших, а они в погибельную минуту — да еще и с презрением — бросили его на произвол стихий — расхлебывай сам со своей Лялей, ими же вымуштрованной… Описать бы все это как есть — без цветов, а с кровью, дерьмом, соплями, — пусть бы узнали, что такое настоящий мужчина! Но ведь они так все устроили, что этого и рассказать нельзя… Да! ведь они еще и лишили его права на трагедию — условились считать трагическим только непримиримый конфликт исторически значительных характеров, связанных с классовой борьбой. Вот в чем, оказывается, заключен демократизм Чернышевского: трагическое — это просто ужасное в человеческой жизни, неважно в чем оно заключается и с кем происходит. Любые муки любого человечка — это тоже трагедия, да, да, да! Вы со своим Лениным устроили так, что уважается только трагедия борьбы. Но самая трагическая из трагедий — это ТРАГЕДИЯ ПОСЛУШАНИЯ!!!

Иридий Викторович бросал на даму такие грозные взгляды, что она презрительно измерила его — толстенького, лысенького — не знающими сомнений, а потому и жалости глазами и отвернулась. Но это не укротило его.

Но когда с тем самым проклятым лязгом перед ним начали разъезжаться дверные пластины лифта, прежний ужас окатил его, а сердце снова изнуряюще заколотилось. Он бешено выскочил на улицу, в светящийся чум, воздвигнутый из бисера фонарем среди безбрежной тьмы. Иридий Викторович в отчаянии воздел глаза к небесам. Неиссякаемые сонмища невесомого бисера надвигались с небес, расходясь вокруг его головы в разные стороны, словно выпрыскиваемые из гигантского невидимого пульверизатора. Но когда смотришь на них сбоку, они стройными рядами без устали расчеркивают воздух в косую миллиметровку. Внезапно Иридий Викторович присел от еще небывалого кинжального удара в груди, и, пока приседал, успел заметить, что стройное черчение исчезло, а бисеринки замельтешили в воздухе кто куда — во все стороны, а кое-кто и обратно вверх. Потусторонним сознанием он догадался, что невольно присел с их же скоростью — оказался как бы одним из них… Вот что бывает, когда перестаешь смотреть на массы со стороны: войдешь внутрь — и стройные ряды превращаются в мечущихся одиночек.

Чтобы не входить в резиновую щель, не слышать проклятого лязга, он, хрипя, ринулся вверх по лестнице, с робкой надеждой ощущая, как в груди что-то рвется, освобождая место огненной пустоте, расширяющейся, словно галактика. Уже не было ни заплеванных, выщербленных ступенек, ни облезлых, исцарапанных стен — вселенная превратилась в орудие нагнетания палящей боли, которая наконец-то оттеснила боль гораздо более ужасную. Анестезирующая сила боли была такова, что его не пронзил даже ключ, вкрадчиво проникший в скважину.

Ириша, что с тобой, обомлело честное Лялино лицо. Не называй меня Иришей, бешено завопил он, пытаясь, словно Данко, разодрать когтями защищенную жирком грудь, чтобы впустить туда хоть капельку прохлады. От его крика — такова сила непреклонного приказа! — померк свет в прихожей: сначала напряжение упало вполовину, а потом чернота залила почти все, кроме нескольких волокон вьетнамской циновки.

Очнулся он оттого, что кто-то трепал его за ухо. Огромное лицо в поварском колпаке заменяло ему небо. Вы меня слышите, спрашивало лицо, как вас зовут. Инфаркт, осенила радостная догадка, но он не смел поверить своему счастью. Он пошевелил губами, и лицо склонилось ниже. Скажите, мне можно будет жить половой жизнью, одними губами прошелестел Иридий Викторович. Окружающим было не слышно, а перед доктором в качестве пациента он имел право на такую вольность.

У врача от неожиданности вырвался хрюкающий смешок:

— Ну, вы, голубчик, даете! Вам не об этом сейчас надо думать. Уж полгодика придется как-нибудь перетерпеть.

Из небытия, на мгновение приоткрыв просвет в какой-то иной мир, где маячили в пустоте расстроенные лица Ляли и Антона, возникла медсестра с комариным жальцем в руке. Видимо, доктор что-то успел ей шепнуть о первом вопросе вынырнувшего из загробной тьмы Иридия Викторовича, потому что она поглядывала на него с каким-то почтительным удивлением — вот уж, мол, от кого не ожидала…

Боли он не почувствовал — только бесконечный покой: впереди было полгода свободы.