Хасидских общин (или дворов, как мы их называем) в мире, что звезд на небе. И каждая из них убеждена, что именно ей открылась сияющая истина Шхины(i) и, значит, только она поймала Бога за бороду. Оттого они живут, как пауки в банке, вечно враждуя друг с другом. Единственное, что их объединяет, – это общая ненависть к нам, ковельским хасидам, имя свое получившим от украинского местечка Ковель. Хотя чаще недруги презрительно называют нас «гадателями по маце». Община наша основана более двухсот лет назад прапрапрадедом моего отца, великим цадиком Аароном Хаимом Брановером, да будет благословенна его память. В чем только нас не упрекали! Каких только напраслин и клевет не возводили на нас чуть ли не с момента возникновения общины! Мы – якобы – являем собой «бесовскую» секту, отказавшуюся от святых законов Галахи ради гойских обрядов и ритуалов черной магии. Дошло до того, что, завидев кого-нибудь из ковельских хасидов, а сегодня численность нашей общины около полутора тысяч семей, эти «богобоязненные» иудеи плюют в нашу сторону и демонстративно отворачиваются, совершая тем самым мерзость пред Господом.

Как часто бывает, эта дружная ненависть замешана на зависти и ревности. Нам не могут простить того, что до нас никому из смертных знать было не дано. Ибо нам ведомо будущее. Правда, лишь на год вперед, от Песаха(ii) до Песаха. Заглянуть дальше не в силах даже наши мудрецы. Не мог этого сделать и мой отец, Бенцион Брановер, девятый цадик нашей общины, духовным руководителем которой он был в течение 20 лет.

Этим чудесным знанием – сокровищем и тайной нашей общины – мы обязаны четвертому по счету цадику и гаону Эзре Брановеру, да будет благословенна его память. И открылось ему это знание благодаря маце.

Маца, если кто не знает, это особым образом испеченные пресные лепешки (еще их называют опресноками). Они белого или слегка желтоватого цвета и напоминают пергамент старинных книг. Сходство с книгами еще усиливается тем, что лепешки эти покрыты множеством маленьких коричневых пятнышек или пупырышков. И если смотреть издалека, то эти пупырышки складываются в узоры, похожие на буквы еврейского алфавита. В народе издавна существовало поверье, что на маце, испеченной нашими предками перед бегством из Египта, и вправду проступали настоящие буквы, которые складывались в слова. Их можно было прочитать. И говорили они не только о прошлом, но и о будущем. И беглецы, благодаря этим лепешкам, получали указания и спасительные советы.

Оказалось, что это вовсе не легенда. Гаон Эзра семь лет жизни провел возле печи в своем доме, откуда выходил только в синагогу. Он испробовал бесчисленное множество способов выпечки, перед каждым испытанием вознося молитвы Господу. И добился своего! Однажды вместо узора из бессмысленных пятнышек на маце проступили буквы. Рассказывают, что в тот первый раз буквы эти сложились в слово «раав», что означает голод. Эзра был удивлен, ибо год тот был тучен и урожай превелик. Но недаром его называли гаоном – он догадался, что Господь предупреждает его о будущей беде. Тогда Эзра приказал всем членам общины запасаться хлебом и мясом. Ему не верили, но ослушаться не посмели. Каждый дом сделал огромные запасы, скупив за бесценок муку и скот, что были в изобилии. На следующий год небеса разверзлись и случились страшные наводнения, а следом наступила небывалая засуха, сгубившая весь урожай. И грянул жестокий глад, которого не помнили и старики. Тогда погибло до половины жителей окрестных сел и местечек, но благодаря сделанным запасам община спаслась. Уцелели все до единого. Только тогда Эзра-гаон понял, какую милость снискал он в глазах Господа.

Теперь каждый год, выпекая мацу перед Песахом, он изучал каждую лепешку, пытаясь прочесть и понять слово Божье, адресованное лично ему, ничтожному рабу Эзре. Не всегда буквы складывались в слова. Часто они казались лишь случайным нагромождением. Но Эзра, знаменитый своей ученостью в Каббале и Гематрии, умел докапываться и постигать их скрытый смысл. Через несколько лет на одной из лепешек он прочел странную запись, которую истолковал так: «Танец избавит от болезни». А летом в наши края пришла холера, и велел Эзра членам общины весь год петь и плясать до упаду. Поднялся ропот, но он сказал: «Хас ве-халила(iii), если пренебрежем мы указанием свыше». И снова никто не посмел ослушаться. Мы пели и плясали, и холера обошла нас стороной. Но половина губернии вымерла. Вот тогда-то и поползли зловещие слухи, что все мы колдуны, бесовские отродья, своими заклинаниями насылающие погибель на честных людей, а сами, глядя на их страдания, радуемся, поем и пляшем. В это уверовали сразу все – и евреи, и христиане. И страшные проклятья сыпались на наши головы.

Чтобы развеять эти небылицы, сыну Эзры, четвертому цадику нашей общины, мученику Баруху Брановеру, пришлось объявить во всеуслышанье, что нет никакого колдовства, а секрет будущего содержится в особым образом испеченной маце. Он сказал правду, но пал жертвой своей откровенности. Сначала чуть ли не ежедневно в дом Баруха стали наезжать ушлые люди из Киева, Вильно и Одессы, а потом из Варшавы, Москвы и Санкт-Петербурга. Говорят, что однажды сам Ротшильд приехал из Парижа и сулил нашему Учителю золотые горы, если тот выдаст ему рецепт приготовления чудо-мацы. Но Барух на все посулы отвечал отказом, объясняя, что секрет передается только от отца к сыну внутри семейства Брановер, а если открыть рецепт постороннему, тот тут же утратит свою чудодейственную силу. Сам русский царь, прослышав о том, что некий еврей владеет тайной будущего, велел доставить его во дворец. Но и царю Барух ответил отказом. Разгневанный царь велел вызнать рецепт в застенках особой канцелярии, где праведник Барух был умучен и скончался под пыткой, так и не выдав тайны.

Кровавый навет, будто наша маца замешана на крови христианских младенцев, как лесной пожар распространился по всей губернии. Тогда-то нас и стали называть «жидовской сектой гадателей по маце», кличкой, сохранившейся до сих пор. Вокруг нашей общины сгустилась столь плотная атмосфера ненависти и страха, что мы опасались выходить из своих домов. Неудивительно, что изучая узоры на маце, испеченной к очередному Песаху, сын Баруха, пятый цадик общины Аарон прочел на ней слово «погром». Он созвал мужей общины и приказал им тайно готовиться к бегству. Господь благоволил нам, и осенью 1895 года община, покинув родные места и могилы дорогих предков, после долгого и сопряженного с великими опасностями путешествия пересекла океан. А наш вождь Аарон получил титул цадика Нового Исхода. С тех пор центром нашей общины стал Бруклин, бедный район огромного города Нью-Йорка. А еще спустя сорок лет, следуя очередному указанию свыше, около двухсот семей переехало в Иерусалим, где и возникло представительство нашей общины на Святой Земле.

Я родилась в апреле, незадолго до того, как мой отец Бенцион, которому как раз исполнилось тридцать три года, был провозглашен новым цадиком и духовным наставником ковельских хасидов. В семье я была старшей из детей. Через год после меня родился Аарон, потом Лея. А всего у меня было шесть младших братьев и сестер. Семья большая и дружная. Но, конечно, как и в каждой счастливой семье, отец всегда был единственным центром, вокруг которого мы все вращались, как планеты вокруг солнца. Да он и был для нас солнцем, которое щедро оделяло каждого из нас своим животворным и любовным теплом. И все-таки мне всегда казалось (во всяком случае, хотелось так думать), что меня он любит чуточку больше. Ведь я была его первым ребенком.

На протяжении всего детства я не помню случая, чтобы кто-то из членов семьи хоть раз перечил отцу. И вовсе не потому, что боялись. Он никогда не повышал голос и уж тем более не наказывал нас за непослушание, но не выполнить его волю (а он выражал её только в виде просьбы) было столь же немыслимо, как упомянутым планетам вдруг ни с того, ни с сего сойти со своих орбит. Для нас всех не существовало большей радости, чем тут же – чуть ли не вприпрыжку – кинуться исполнить его желание, а высшей наградой было уловить его мимолетную улыбку, которую он тут же прятал в своей бороде.

Отец всегда очень строго относился к своим духовным обязанностям. Целый день пропадал в иешиве, а когда возвращался, то, к моему неудовольствию, обычно бывал в окружении учеников. Я почти открыто ревновала его к ним, потому что надеялась, что он хоть полчаса посидит со мной и споет на ночь хасидскую песню или расскажет какую-нибудь удивительную агаду, которые он знал в великом множестве.

Будучи маленькой, я всегда удивлялась, с каким вниманием и трепетом относятся к отцу ученики, ловя каждое его слово. Но не только ученики. Во время праздников, когда за нашим столом собирались знаменитые раввины, блистательные знатоки Торы, убеленные сединами мудрые старцы, и вели неторопливую беседу, часто прерываемую шутками и смехом, порою вспыхивали жаркие споры по поводу того или иного неясного отрывка священного текста. Но стоило отцу открыть рот, как моментально устанавливалась почтительная тишина. Говорил он мало, но когда умолкал его тихий глуховатый голос, слышался одобрительный ропот, а старцы удовлетворенно кивали, поглаживая свои бороды. Словом, его авторитет был непререкаем.

Вот так я жила, окруженная любовью, заботой и лаской. Мое детство, когда я вспоминаю о нем, кажется мне одним бесконечным летним днем, до краев наполненным счастьем. И если честно, я совсем не стремилась поскорее вырасти, с тревогой думая о будущей взрослой жизни с ее хлопотами и ответственностью. Поэтому приближение бат-мицвы(iv) немного пугало меня. Но никуда не деться, ведь эта дата – первое из трех главных событий в жизни женщины. И вот оно уже скоро, при дверях, как любил выражаться отец. А два других – замужество и рождение первого ребенка – когда еще будут? Так думала я, а мама еще задолго до моего двенадцатилетия стала готовить меня к нему.

Много часов рассказывала она мне о праматерях еврейского народа – Сарре, Ривке, Лие, Рахили – и других героинях, о чьих деяниях написано в Торе. Я выучила все мицвот(v), обязательные к исполнению теперь уже не по указке родителей, а по собственной воле. Долгие часы мы с ней говорили о чистоте тела и духа, которую должна блюсти всякая женщина, и о связанных с этим особых гигиенических ритуалах. Мама помогла мне написать торжественную речь, которую я должна буду произнести на праздничной церемонии. Я уже знала ее наизусть, но все равно боялась, что собьюсь и опозорюсь на глазах всей общины. Так сошлось в тот год, что моя бат-мицва должна была праздноваться сразу после окончания Песаха, и подготовка к обоим событиям шла вовсю. Платье, от красоты которого у меня захватывало дух, уже было сшито, и я не могла дождаться того часа, когда смогу надеть его.

Мои братья и сестры шушукались по углам, обсуждая, какие подарки преподнесет мне каждый из них. Сестренка Лея случайно подслушала разговор родителей и, взяв с меня клятву, что я никому не проговорюсь, тут же разболтала, что за царский подарок они мне готовят. На следующий день после бат-мицвы отец на неделю повезет меня в Иерусалим. Это было настолько невероятно и чудесно, что я не сразу поверила. Я никогда еще не выезжала за пределы Бруклина, а тут сразу – Иерусалим!

Одно смущало и огорчало меня – ведь когда я стану самостоятельной женщиной, со всеми ее бесчисленными правами и обязанностями, я неизбежно отдалюсь от своих родителей. Я не скрыла от мамы, как пугает меня эта неизбежность и не могла сдержать слез, когда делилась с ней своими тревогами. Она успокаивала меня, убеждая, что все как раз наоборот – мы станем еще ближе.

Отца в последние дни я почти не видела. Он с утра запирался в своем кабинете и до позднего вечера сидел над только что испеченной мацой, чтобы бэ-эзрат а-Шем(vi) узнать, что ждет всех нас в этом году.

Обычно, закончив свои труды, отец в канун Песаха собирал Совет мудрецов нашей общины и оглашал волю Бога на следующий год. Но на этот раз все было иначе. Он подолгу сидел с мамой в их спальне, и оттуда доносились громкие и возбужденные голоса. А когда они выходили оттуда, отец хмурился, а мама была бледная и с заплаканными глазами. Они ничего не говорили, но я понимала, что случилось что-то из ряда вон. В канун праздника мама попросила меня зайти к ней. Она ходила взад-вперед по комнате, несколько раз порывалась что-то сказать, но никак не могла начать. Я молчала, но ее волнение передалось мне. Наконец, она решилась:

– Помнишь, ты боялась, что после бат-мицвы отдалишься от отца?

Я кивнула.

– Но есть способ, чтобы стать с ним еще ближе. Намного ближе…

Мама опять вскочила, но заставила себя сесть и быстро-быстро заговорила. Настолько быстро, что смысл ее слов ускользал от меня. Потом я услышала фразу:

– Ты знаешь, что муж и жена время от времени становятся единой плотью. Понимаешь, о чем я?

Я уже понимала и оттого покраснела.

– Вот… – мама снова запнулась, а потом вдруг сказала:

– В этом году на лепешках написано про тебя…

– Про меня? – тут я по-настоящему испугалась.

– Да, про тебя… и про него…

Она снова забегала по комнате, так что голова у меня начала кружиться.

– В общем, Бог хочет, чтобы отец познал тебя, как муж жену.

Я все еще не понимала значение сказанного и лишь удивилась:

– Но он не муж мне…

– Отец намного больше, чем муж. Ведь одна кровь в вас течет, а если и плоть станет единой… – мама снова запнулась. – Ты пойми, это уже не просто физическое соитие, как у мужа и жены, а полное слияние душ. И в этот миг отец до конца познАет дочь. А через нее познАет и Бога.

Мама замолчала и украдкой взглянула на меня. Я застыла, будто соляной столп. Смысл ее путаных речей лишь сейчас начал доходить до меня. Стало трудно дышать.

– Нет! – вскричала я, и слезы безудержно брызнули из глаз.

– Вот, я так и знала, – засуетилась мама, бросилась вон из комнаты, чуть не убив Лею, которая подслушивала под дверью, принесла дрожащими руками стакан воды, почти весь расплескав по дороге, и заставила меня сделать несколько глотков. Я немного успокоилась.

– А это правда, что на маце про меня? Ведь кроме отца ее никто не видел?

– Правда. Я видела. Отец мне показал, чего раньше никогда не делал.

– И что там написано?

– Я уже говорила: «Познаешь дочь – познаешь Бога».

– Но как же так? Ведь в Торе ясно сказано: Это мерзость пред Господом. А по Галахе за такое положена смерть…

– Да, но не зря говорят, что пути Господни непостижимы. Вспомни дочерей Лота. И Ирмиягу(vii), великий пророк, тоже…

– Тоже нарушал запрет?

– Да, дочь от него понесла…

– И отец на это готов? Со… мной?

– Он не знает, как быть, и только плачет и молится, молится и плачет. На него смотреть страшно. Я боюсь, он с ума сойдет. Совершить такое для него хуже смерти. Но и ослушаться он тоже не может, так ведь? Кто знает, какими бедами для нас и для всей общины это может обернуться? Объявить тебе об этом он не в силах, вот и просил меня, – мама взглянула на меня и поспешила добавить: – Но много раз повторил, что ты не обязана соглашаться. Он поймет и примет твой отказ.

– А если… – я низко опустила голову, чтобы спрятать пылающее лицо.

– Как решишь, так и будет, дитя моё. Через несколько дней ты станешь взрослой женщиной, и выбор за тобой. Страшный выбор, но такова уж воля Его.

Я молчала, все так же опустив голову.

– Бедная моя девочка. Прости, что напугала тебя. Я заранее предчувствую твой ответ, но ты все-таки подумай, а завтра скажешь, что ты решила. Хорошо? – мама поцеловала меня и тихо вышла из комнаты. В моем отказе она, похоже, не сомневалась.

Но мама ошибалась. Да, то, что я услышала, было невероятно, невозможно, немыслимо. Да, я была ошарашена, испугана, растерянна. Но куда сильнее было совсем иное чувство. Именно оно заставляло мое сердце рваться из груди. И чувством этим была радость…

Разве не о том я давно и тайно мечтала? Сколько раз я воображала, что не мама, а я лежу рядом с отцом на брачном ложе. И не она, а я обнимаю его руками, и осыпаю поцелуями родное, прекрасное, любимое лицо. Я даже ревновала его к маме. Особенно, когда она шла в микву после нечистых дней, потому что точно знала, что в эту ночь он войдет в нее. Конечно, в своих «грязных», не подобающих девушке мыслях я бы не призналась даже под пыткой. Никогда и никому! Но… сейчас все это может сбыться…

С утра мама хлопотала на кухне. Она ни о чем меня не спросила, но в ее взгляде читался вопрос: «Ну, что ты решила?»

– Наверное, я должна… – еле слышно сказала я, чувствуя, как волна стыда окатила меня с головы до ног.

– Отказаться? – спросила мама.

В ответ я только покачала головой.

– Значит, ты согласна?

– Да-а…

– Что ж, хорошо. Наконец, хоть какая-то определенность. Пусть будет так… – сказала мама, став белой, как полотно, и голос ее задрожал.

Первый седер прошел невесело. Я физически ощущала напряженность, могильной плитой нависшую над праздничным столом. Стыд мучил меня, и за весь вечер я ни разу не осмелилась взглянуть на отца. В тот и в последующие дни мы не сказали друг другу ни слова. Я с ужасом думала, что же будет, когда мы вдвоем отправимся в Иерусалим. Об этой поездке совсем не торжественно, а как-то скороговоркой сообщила мне мама.

Отпраздновали и второй седер. До бат-мицвы осталось лишь два дня. Все это время я и не вспоминала о ней, голова моя была полна совсем другими думами. Лишь перед самой церемонией я бегло просмотрела свою речь, чтобы оживить ее в памяти.

Как ни странно, все прошло вполне пристойно. А потом меня буквально осыпали подарками. Надеюсь, я выразила достаточно восторгов, когда мне их вручали, чтобы меня не упрекнули в неучтивости. Но мечтала я об одном – скорее уйти в свою комнату, чтобы никого и ничего не видеть и не слышать. На следующий день после полудня мы с отцом поехали в аэропорт.

Всю дорогу до Иерусалима мы вели себя, как чужие. И как немые, если не считать формальных реплик: «Ты ничего не забыла?» или «Сейчас будем проходить таможенный контроль». Нет, не так, совсем не так я представляла себе это путешествие. Я по-прежнему избегала смотреть на него. Лишь изредка бросала украдкой быстрый взгляд. Отец будто почернел лицом, осунулся и то и дело морщился, как от зубной боли. Когда наши взгляды случайно пересекались, мы оба, как воришки, судорожно отводили их в сторону.

Я впервые в жизни летела на самолете, и в другое время моим восторгам не было бы предела. Но сейчас мне было не до того, чтобы любоваться небесными красотами. Я лишь запомнила, как раза два, когда мы попадали в воздушную яму, я обмирала, а сердце ухало и ныряло в самый низ живота. Дважды стюардессы разносили еду, но я ничего не ела, только воду пила.

В аэропорту на Святой Земле нас торжественно встречала целая делегация старейшин местной общины. Они целовали отцу руку, потом обнимались с ним, радостно улыбались мне, не уставая повторять: «Рабби, какая большая у тебя дочка! И какая красавица, бли айн ха-ра(viii)!». Нас усадили в машину, а две других следовали за нею, как почетный кортеж.

Вдали на горе уже вырастал белый, будто построенный из мацы, святой Иерусалим. Но мы неожиданно свернули в сторону и через несколько минут оказались около большой виллы одного из членов общины. Местные хасиды как-то прознали о вчерашней бат-мицве и устроили праздничный обед в мою честь. Всё – и ароматный бульон с кнедликами, и рыба-фиш, и овощи в капельках воды, – выглядело так аппетитно, что я, несмотря на мучившую меня тревогу, отведала по кусочку от разных блюд. Вино лилось рекой. Хозяева произносили пышные и замысловатые тосты. Отец благодарно улыбался, но говорил мало.

Застолье продолжалось долго, но потом гости начали переглядываться, толкать друг друга в бок, и, наконец, хозяин виллы, улыбаясь, сказал: «Евреи! Дорогие гости устали с дороги. Дадим им покой». Я вдруг почувствовала, что и вправду валюсь с ног, и глаза слипаются. Ведь за весь полет мне удалось задремать всего на несколько минут. А тут еще семичасовая разница во времени.

В наше распоряжение был предоставлен весь второй этаж. Меня проводили в комнату, где уже стоял мой чемодан. Комната мне понравилась. Небольшая, нарядная, с картинами на библейские сюжеты, а окно распахнуто прямо в сад. Я выглянула в него, и моего лица коснулись, будто погладили, листья незнакомого мне южного дерева. Больше я ничего не разглядела, потому что уже совсем стемнело, и на небе высыпали звезды. Я быстро приняла ванну, распаковала вещи, нашла сорочку, вытканную из белоснежного льна (подарок мамы на бат-мицву), и надела ее. На столике возле кровати горела свеча, остальная комната тонула в полумраке. Сердце мое замирало всякий раз, как я слышала шаги отца. Мне стало по-настоящему страшно. Более всего я желала немедленно уснуть. Ведь он, увидев, что я сплю, не станет же меня будить? Но хотя еще полчаса назад я едва не засыпала за столом, сейчас, как назло, сна не было ни в одном глазу. Я лежала и прислушивалась, пытаясь понять, что делает отец. Шаги в соседней комнате то приближались, то отдалялись. Он как заведенный ходил взад-вперед, как мама в тот вечер, когда рассказала о надписи на маце. Потом я услышала невнятное бубнение, временами взрывающееся громкими восклицаниями, и поняла, что отец молится. «Только бы уснуть, только бы уснуть! Пусть сегодня ничего не будет!» – молила я неизвестно кого. Но сон не приходил. Вдруг я услышала стук в дверь.

– Ты спишь?

– Нет еще.

– Можно зайти?

– Да.

Я натянула одеяло до самого подбородка, чувствуя дрожь во всем теле. На отца я не смотрела, но знала, что он остановился в дверях. Потом сказал чужим, деревянным голосом:

– Мама передала мне, что ты дала согласие. Это так?

– Да.

– Но еще не поздно отказаться, и я уйду. Мне уйти?

В эту минуту мне больше всего на свете хотелось сказать «да», но я сказала «нет».

Он подошел к кровати, присел на краешек. Под его тяжестью пружины слабо скрипнули, кровать просела и мое сердце, как в той воздушной яме, на миг оборвалось. Я закрыла глаза и вдруг почувствовала, что его рука стягивает вниз простыню, в которую я укуталась. Я пыталась противиться, но уже через миг все мое тело открылось ему. Лишь льняная сорочка оставалась моей защитой.

Он задул свечу и вдруг прикоснулся ко мне поверх сорочки (даже сквозь нее я чувствовала, как горячи его пальцы) и заговорил, но не тем чужим голосом, а голосом молитвы. И я не сразу поняла, что он обращается ко мне. Он говорил, и голос его был сладок моим ушам:

– Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими…(ix)

Я узнала эти слова и почти машинально подхватила:

– Подкрепите меня вином, освежите яблоками, ибо я изнемогаю…

От смущения я не смогла закончить, но даже в темноте почувствовала, что отец улыбнулся.

– Умница, – сказал он, едва коснулся моей груди, и рука его скользнула ниже, к животу:

– Два сосца твои — как два козленка, двойни серны, живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино.

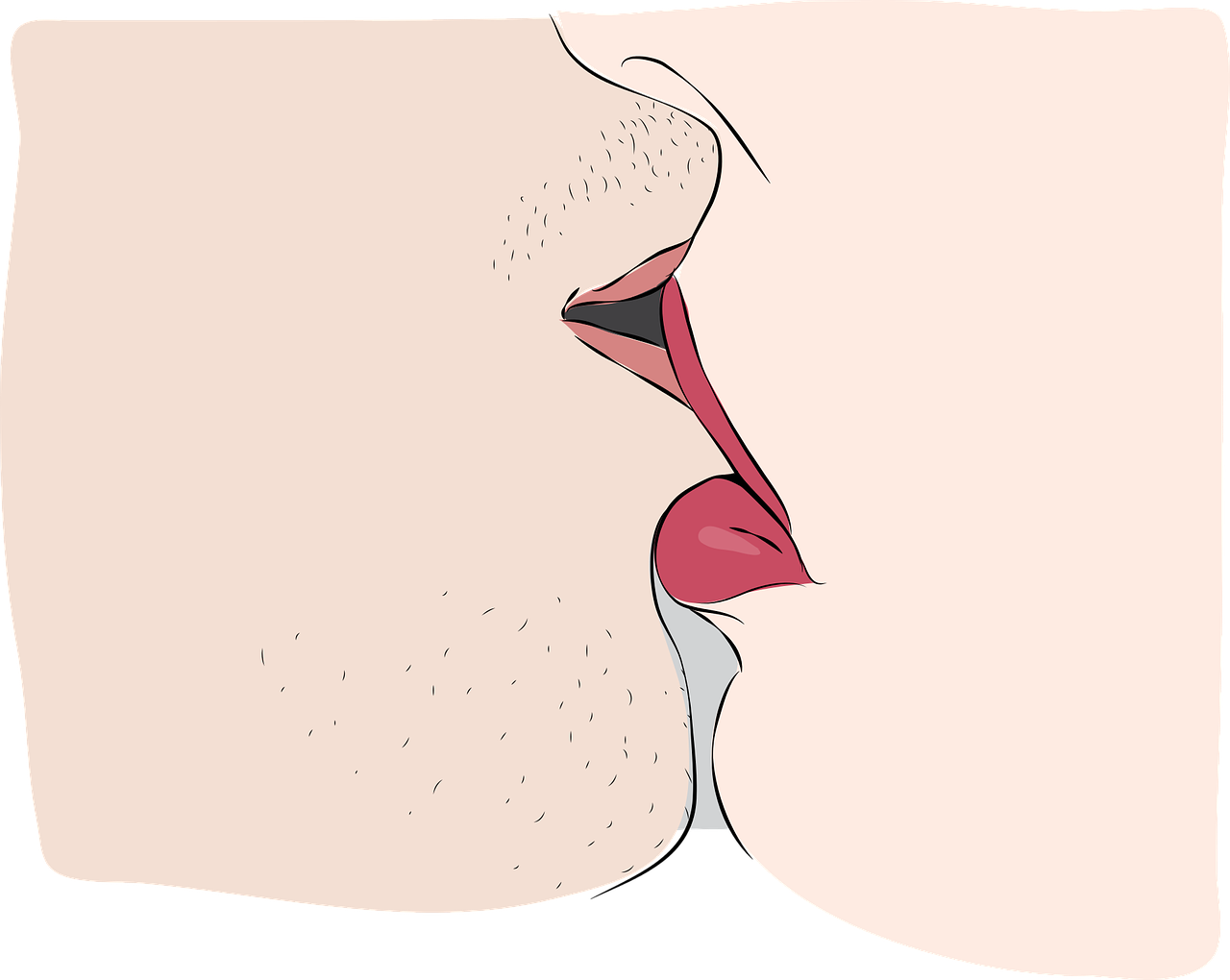

По его движениям я поняла, что он раздевается. Глухо стукнули об пол снятые ботинки. Снова скрипнула кровать, и я всем телом ощутила его тяжесть.

– Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.

– Пусть придет возлюбленный в сад мой и вкушает сладкие плоды его.

Отец был нежен и деликатен. В какой-то момент я почувствовала, что он вот-вот проникнет в меня, и застонала от боли. Он тут же оставил свои попытки и в ту ночь больше не тронул меня. Но он не ушел, а лежал рядом, обнимал меня и, пока я не уснула, тихо шептал на ухо все прозвища, какими смешил меня в детстве.

Мы оба проснулись одновременно от громкого щебета птиц за окном. Тут все и случилось. На этот раз он усадил меня верхом на себя, как в детстве, когда мы играли в лошадки.

Кобылице в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.

Но детство кончилось, и вот он вошел в меня. Я вскрикнула, и кровь моя пролилась ему на живот.

Собственного виноградника я не устерегла.

Он сжал мои бедра в руках и медленно двигал ими вверх и вниз. Сначала было чуть больно, но потом мне захотелось почувствовать его глубже, и я сама стала двигаться все быстрее и быстрее. А потом распласталась на нем, обвив руками его шею и уткнувшись лицом в курчавые заросли на груди. Капельки пота на них были похожи на росу, и я незаметно их слизывала, а бедра мои ходили ходуном. В это утро мы познали друг друга. Познала ли я Бога? Порой мне казалось, что да. Недаром отец часто повторял: «В момент близости творение познает Творца».

В то утро неловкость и смущение, мучившие меня всю последнюю неделю, внезапно и бесследно исчезли. Я снова могла прямо, ничуть не стыдясь, смотреть на своего возлюбленного отца, весело смеяться и лопотать любую чушь, что в голову взбредет. Местная община расстаралась, чтобы я смогла увидеть те места, где вершилась история нашего народа. Первым делом нас отвели в Старый Город, где мы молились у Стены Плача, а я сунула в щель меж святых ее камней записку с просьбой, обращенной к Богу (не скажу, с какой). Потом мы молились на могилах праотцев в Хевроне, и в Шхеме, где похоронен Иосиф, сын Иакова, и у гробницы Рахили, совсем рядом с древним Бейт-Лехемом. Я своими глазами увидела Мертвое море, знаменитую Моссаду и остатки стен Иерихона, рухнувшие от звука шофара. Особенно меня поразила поездка на север: озеро Кинерет, волшебный город Цфат, где до сих пор, говорят, можно встретить тени великих каббалистов, могилы праведников, которые здесь называют Местами Силы и с которых открываются виды неописуемой красоты. Целыми днями колесили мы по этой крошечной, но казавшейся бесконечной стране, и в нашу виллу возвращались полумертвые. Но я каждый вечер с нетерпением ждала прихода отца и засыпала только в его объятиях. И с каждой ночью я становилась все ненасытнее. Перед нашим возвращением в Бруклин я с тревогой спросила:

– Неужели теперь, когда мы вернемся, все кончится?

– Почему кончится, глупышка? У нас впереди по меньшей мере год.

– А потом?

– И потом, если не будет иного повеления.

Действительно, после возвращения в Америку все продолжалось по-прежнему, и радость моя не кончалась. Теперь я была взрослой самостоятельной женщиной и больше не спала с младшими сестрами. У меня была своя комната с отдельным входом, и отец почти каждую ночь приходил ко мне. А я в сладостном ожидании только и думала, какой новой лаской удивлю его на этот раз.

Конечно, Лея быстро все пронюхала и сообразила, что к чему. Виду она не показывала, но я чувствовала, что она жутко мне завидует.

Мама тоже делала вид, что ничего особенного не происходит, но чахла на глазах, превращаясь в тень самой себя. Я спрашивала себя, смогла бы я на ее месте все это стерпеть? И отвечала: «Нет, не смогла бы». Я очень жалела ее и просила отца уделять ей больше внимания.

– Ведь доставлять удовольствие жене – твоя прямая обязанность, предписанная Галахой, – говорила я.

И отец исполнял мою просьбу. Я не исключаю, что он рассказал маме об этих наших разговорах, потому что иногда я ловила ее благодарный взгляд.

Четыре счастливейших года мы с отцом оставались одной плотью. Потом за меня посватался один из учеников йешивы (будущий гений Торы, как говорил отец). Родители дали свое согласие. За три дня до свадьбы отец в последний раз пришел ко мне. Мы вновь и вновь познавали друг друга до самого утра, а в перерывах горько плакали. И он, и я знали, что это в последний раз. Спустя девять месяцев родился мой первенец. И сердце подсказало мне, кто был его отцом.

А через три года случилась катастрофа. Поползли слухи, что цадик Бенцион Брановер спал с собственной дочерью и, возможно, не с одной. Неизвестно, откуда они возникли. Лично я подозреваю, что без Леи тут не обошлось. Как бы там ни было, разразился страшный скандал. Каких только проклятий не изрыгали в адрес отца все, кому вековые предрассудки застят глаза, как шоры – лошади. Каких только кар не призывали на его голову почти все хасидские дворы. Полиция начала расследование. Наша община сделала все, чтобы замять дело, но из этого ничего не вышло, и отца арестовали. Готовился суд, и ему грозило не меньше 10-и лет, а скорее всего намного больше. К счастью (если здесь уместно это слово), Господь не допустил надругательства земной власти над одним из своих праведников, не дал ему дожить до оглашения приговора. Мой отец скоропостижно скончался от обширного инфаркта. Умер оболганный и оклеветанный в день своего рождения. Ему было всего 52 года. Он всю свою жизнь посвятил познанию и прославлению Бога, и я уверена, что Господь нашел ему место неподалеку от себя. Что касается меня, то я живу хорошо, у меня прекрасный муж и пятеро чудесных детей. И каждый день я возношу благодарение Богу за годы близости с отцом по воле Его.

Я знаю, что прочитав мою историю, все, кто взрос на плоской морали мира сего, отвернувшегося от Господа, будут шокированы и, злорадно улюлюкая, с людоедским увлечением продолжат топтать память моего отца. Я не желаю им зла и буду молиться, чтобы в своей убогой жизни они узнали хотя бы миллионную долю тех наслаждений и прозрений, что испытали мой отец и я за время, дарованное нам свыше. Но пишу я не для них, а для тех немногих, которые, возможно, задумаются о непостижимости воли Божьей, а равно и путей, приближающих нас к Нему.

Хотела было поставить точку под моим рассказом, но, боюсь, у него будет продолжение. Пришел Аарон, мой младший брат, после смерти отца ставший цадиком нашей общины.

– Ты чего такой мрачный? – спросила я.

– Да вот, не знаю, как сказать… На маце про дочку твою написано, про Рахиль.

Сердце у меня заколотилось:

– И что там?

– Слушай, сестра, я сейчас убегаю в синагогу, вечером поговорим.

Он ушел, а я сижу вся не своя и особой радости не испытываю. Неужели снова? У Рахили как раз через месяц бат-мицва. И кому на этот раз Он велит ее познавать – мужу моему или брату?

(i) Шхина – божественное присутствие в каббале

(ii) Песах (Пасха)– праздник исхода из Египта

(iii) Хас ве-халила – Не приведи Господь (ивр)

(iv) Бат-мицва – торжество в честь наступления зрелости женщины. Согласно Талмуду, она приходит в 12 лет.

(v) Мицвот – заповеди, которые обязаны соблюдать правоверные иудеи

(vi) Бээзрат а-Шем – с Божьей помощью (ивр)

(vii) Ирмиягу (у христиан – Иеремия) – еврейский пророк

(viii) Бли айн ха-ра – Чтоб не сглазить (букв. без дурного глаза – ивр)

(ix) Здесь и далее следуют цитаты из «Песни песней»